2021年9月、モード界で世界的に活躍する日本人ファッションフォトグラファーの草分け的存在、七種諭の訃報が届いた。仲間たちのメッセージとともに感謝を込めて彼の功績を振り返る。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2022年1・2月号掲載)

七種諭の偉業を讃えて

Numéro TOKYO編集長 田中杏子

「モードの世界に身を置いたことがある人なら、またファッションフォトに魅了されたことがある人なら誰もが知り、誇りに感じ、憧れた人でした。今ほど多様性がうたわれていなかった80〜90年代の彼の地パリで、西洋人でもネイティブフレンチスピーカーでもないのに、才能さえあればファッションフォトグラファーとして生計を立てられるのだと証明した唯一無二の人でした。常に優しい眼差しで、誰に対してもフラットで、それでいて絵作りに関してのこだわりは世界レベル。世界の壁と戦ってきたクオリティとはこういうことなのだ、と多くを学ばせていただきました。

ファッションフォトのみならず写真家としても表現の場を広げ、パリではギャラリー経営も行い、芸術というフィールドで絵を描く作家としても新たなステージを広げようとしているところだったので、とても残念です。Satoshiさんを思い、羨望と尊敬の念を抱いた人はたくさんいらっしゃいます。ここでは一部の方からのお言葉しか掲載できませんでしたが、どれだけ愛され、惜しまれ、去ったのかは感じてもらえると思います。Satoshiさんの功績は、私たち世代はもちろんのことこれからのクリエイターへも受け継がれていくと思います。Satoshiさん、ありがとうございました」

※Numero.jpでも個人的な追悼記事を書かせていただきました。こちらもご一読ください。

すべてを表現しない写真、語りかける写真

七種諭インタビューより

1984年、24歳でパリに渡った七種諭。外国人として自由な体験を求めて、フランス文化、特にアートとモードが好きでパリへ渡った。当初はヘアメイクとして活躍、好きで撮り始めていた写真が知り合いのエージェントの目に留まり、86年からフォトグラファーとしての道を歩むことに。

「当時、写真が自分の仕事になるとはあまり考えていませんでした。もちろん(リチャード・)アヴェドンやアーヴィング・ペンを崇拝していましたが、写真よりは絵画が私自身のクリエイティビティを刺激していました。イメージを通じて美をどのように捉えるのか、写真をそんな観点で見ていたと思います。フォトグラファーになるというのが最初の目的ではありませんでした。最初、帽子を撮影したシリーズを作り、それをあるフォトエージェントが見て、『興味深いね』と言ってくれて。それからプロのフォトグラファーとしてのキャリアがスタートしました。とても自然な形で仕事が始まったといえます」

その後、故フランカ・ソッツァーニに見いだされ、イタリア版『Vogue』の表紙を飾ることに。

「もちろんフランカは(ピーター・)リンドバーグ、(スティーヴン・)マイゼルなど大物フォトグラファーを採用しましたが、2人の若いフォトグラファー、ヤン・トーマスと私にも仕事を与えてくれました。多くの人が多くのチャンスをくれたんです」

(写真左)『Numéro TOKYO』2017年3月号 Photo:Satoshi Saikusa Fashion Direction:Ako Tanaka Hair:Kenichi Makeup:Yusuke Saeki Edit:Yukino Takakura, Nozomi Urushibara

(右)『Numéro TOKYO』2020年6月号 Photo:Satoshi Saikusa Stylist:Samuel Francois Hair:Akemi Kishida Makeup:Lloyd Simmonds Model:Clara Deshayes Edit:Midori Oiwa

当時の彼のクリエイティビティの秘密を覗いてみると、イメージの詰まったノートがあった。

「何かアイデアがあるとそれを(ノートに)描きます。モデルのポーズだったり、ヘアメイク、スタイリングのアイデアだったり。あと6ページ立てのストーリーを描きます。当時、ノートを作ることはとても大切で、自分自身に確信を持てなかったのと、イメージに集中するためにも必要でした」

類まれなセンスはもちろんのこと、そのようにして一つ一つを積み重ねた結果が彼のキャリアとなった。彼にとってファッションフォトグラファーとは、そして日本人の表現者として何か思うところはあったのだろうか。

「良いモードフォトグラファーというのは時代を映す人です。ルポルタージュの要素もあり、モードは経済、文化など多くのことを映すものです」「自分の作品がとても日本的だと思うことはありませんが、多くの人がそう言うのも事実です。日本ではすべてを表現しません。そして、相手が言いたいことを理解しようとします。(私の写真の中では)すべてを表現しておらず、でもよく見ると何か語りかけるものがあるのかもしれません」

誰もが写真を撮ることのできる現在、こんな言葉も残している。

「写真を撮ることはいいことだと思います。シャッターを押すのはすごく簡単。私たちには繊細なところがあり、多くの迷いもあると思いますが、何はともあれやってみるべきです」

※インタビューは『L’Œil de la Photographie』(2015年)より抜粋。Translation:Hiroyuki Morita

野口強

スタイリスト

「スタイリストの仕事を始める前から憧れだった大先輩の諭さん。海外で活躍する日本人フォトグラファーの第一人者で、自分が目にしていた諭さんの写真もすべて洋雑誌でした。当時(80年代半ば)パリで日本人がフォトグラファーとして活躍するには大変な苦労もあったと思います。初めてお見かけした頃はとっつきにくい人だなと思ったりもしたけれど、一緒に仕事をするようになってからは優しくて楽しい人だなと印象が変わりました。

諭さんの写真の魅力はというと、やっぱり『色気』。性別関係なく、何とも言えない色気を出す“サイクサ・マジック”があって、国内のフォトグラファーとはどこか違う着眼点、構図やアングルにも大胆さがありました。ファッション誌の撮影って面白いなと思わせてくれたのも諭さんです。そして何といっても勉強になったのが、納得がいくものを撮るまであきらめないという姿勢。普通なら時間を気にしてしまいますが、諭さんはこっちがドキドキするくらいギリギリまで粘る。自分はあきらめが早いなと反省しましたね。諭さんにしか出せない独特の空気感が感じられる撮影現場も好きでした。まだ実感が湧かないのですが……、とにかくゆっくり休んでくださいと伝えたいです」

成山明光

「成山画廊」主宰

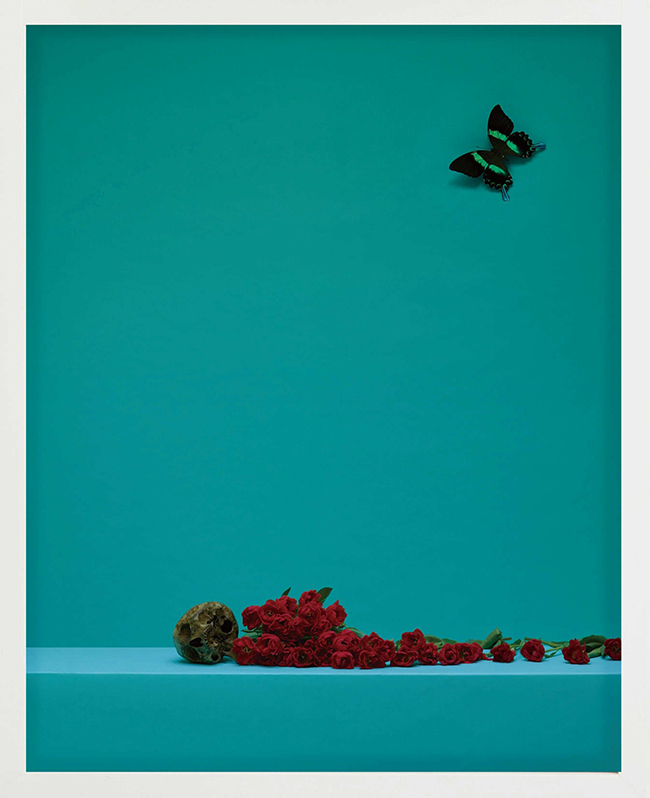

「七種諭さんは成山画廊で仕事以外の作品を発表なさいました。人生の空しさを表すバニタス画を解釈したシリーズで、大変美しく、緻密な構成で伝わる事柄が多い、陶酔できる作品です。亡くなって間もなく京都で会った尸(し)と重なってしまって、私には直視できない強烈なイメージに変わりました。旅立ちは七種さんらしい潔さですが、悲しくてまだ言葉になりません」

祐真朋樹

スタイリスト

「諭さんとは30年前、パリで何かのパーティで出会い、カッコいい人だなと思いました。その1年後、パリで日本のブランドのカタログ撮影をご一緒することに。その仕事で僕は『ファッション撮影って面白いな!』と開眼しました」

高橋盾

「アンダーカバー」デザイナー

「いつも優しく物腰柔らかに話してくれた諭さん。パリに行くたびに訪れていた諭さんのギャラリーは、とても美しく同時に心地いい闇を感じさせてくれる、私好みの場所でした。その雰囲気とオーラは諭さんからもひしひしと伝わってきました。再び逢うときにはまた私の作品を見てくださいね。再会を心から楽しみにしています」

北村信彦

「ヒステリックグラマー」デザイナー

「諭くんとは、諭くんがパリでギャラリーを始めた頃、当時ラットホールギャラリーを運営していた僕を訪ねて相談を受けてから深いお付き合いをさせていただきました。お互いの共通の友人のバーやイベントで、酒のつまみ代わりにアートや写真論を夜遅くまで語り合ったりしていました。お互い個性的な作家を好んでいましたから、ためになる情報交換ができました。普段パリと東京で住む場所が違っていたので、次に会うときはこの情報を伝えようとか、どうしてるかな? いま何にハマっているのかな? などと勝手に想像していました。僕の人生の中でも1、2を争うイケメンのお兄さん。その諭くんともう会話ができないことにすごく悲しみを感じています。美人薄命……。正に諭くんにふさわしい言葉だなと実感しています」

水谷美香

ファッションディレクター

「Satoshiと出会ったのはパリのサンジェルマン教会の前のカフェテラス、もう30年以上も遠い昔のことです。その当時、日本からパリにヘアスタイリストとして渡仏したばかりの彼と、帽子マニアだった駆け出しのスタイリストの私がいわゆるフォトグラファーのテスト撮影をして、ファッションとルポルタージュをミックスした忘れられない10枚の帽子のストーリーを作った。二人で現像し、プリントしたその写真がのちにイタリア版『Vogue』の編集長となるフランカ・ソッツァーニの目に留まり、Satoshiはヘアスタイリストをやめ、本格的にカメラマンとしての道を歩くようになる。

子どもっぽい発想をグラフィカルに落とし込んだ作品は、フレームを大きくはみ出す斬新なものとなり、日本人のフォトグラファーで初めてイタリア版『Vogue』の表紙を飾るに至った。

今のようにインターネットもファックスもましてやWi-Fiもなかった頃で、手探りでアイデアを探し、それをぶつけながら共に成長してきた同志であった。彼の持つシュールな世界観に惹かれたのは私だけではないはずだ。数少ない絶対センスを持ち合わせた、追い越せない永遠のライバルです。今までも。これからも」

SHINMEI

フォトグラファー

「Satoshiさんの作品撮りに入らせていただいたのが、最初の出会いでした。撮影スタジオのスタッフだった当時、僕なりに組んだセットに対してSatoshiさんは調整を加えず、そのまま撮影を開始しました。そのことに対してすごく動揺したのも束の間、1枚目がモニターに映し出された瞬間、僕はSatoshiさんの虜になりました。ライティングは絶対的な要素ではなく、撮る人によってこうも違うのかと圧倒されました。シャッターを切るしぐさや創り出す現場の空気感、話し方など、その所作のすべてが優雅で、一気に魅了されました。

今、日々の仕事の中でSatoshiさんにかけられた言葉の真意に触れることが多々あります。これからもその言葉の答えを見つけられるように頑張っていきます。本当にありがとうございました」

WATARU

フォトグラファー

「憧れのSatoshiさんが急に、本当に急に逝ってしまいました……。まだ信じられないし、もっと写真を、特に僕は絵の続きを見たかったです(最後に会ったのはコロナ前のパリでの個展で、1点以外すべて絵でした)。まだまだたくさん作りたいものがあっただろうし、子どもたちの成長も見たかっただろうし……。残念でなりません。でも、僕たち世代や子どもたち、多くの人がSatoshiさんが創り出した世界観に何かを感じて憧れ続け、作品を見るたびにSatoshiさんを想い、前向きな気持ちにしてくれると思います。今までありがとうございました」

志賀玲子

「資生堂」アートディレクター

「尊敬する世界的なクリエイターでありながら、優しい親戚のお兄さんのような存在で、パリや東京で、飲んで笑って、いつも楽しい時間をつくってくれました。仕事では、さまざまな意向を汲みながらも妥協はせず、全てのスタッフの力を生かす心配りをされていました。そしてその写真はセクシーで品があり、細部まで美が宿り、シンプルで力強く、女性の新しい魅力を引き出していました。諭さんは、被写体だけでなく、あらゆる人と心の距離を近づける才能と魅力に富んでいました。そうして、お客さまの心と、資生堂の広告史に残るものをたくさん撮ってくださいました。

エスプリが効いてしなやかで優しい、みんなが大好きな諭さん。ただ、私は、また、諭さんにお会いしたかったのです。ありがとう、諭さん。諭さんや諭さんのご家族と出会えたことは、私にとって一生の宝物です」

安珠

写真家

「冬のパリのカフェ。彼がまだヘアメイクでわたしがモデルの頃の会話。Satoshiは言う。『安珠は地球の中心で回ってるって思うけど、俺はさ、地球のまわりを飛んでいる塵みたいなもんだなって思うんだよ』。『それって時間の話? Satoshiもわたしも自分の中に宇宙があるんじゃないの?』と言うと、彼はヴァンショーを吹き出して『やっぱり安珠は地球の中心で回ってる!』と、あのとき、ふたりで笑ったけれど。Satoshiの中に無限の宇宙がある。だって、作品を見ればわかるもの」

MICHIRU

メイクアップアーティスト

「七種さんとは、長きにわたりジルスチュアートのヴィジュアルイメージ作りに関わらせていただきました。七種さんが撮るとジルのスウィートな世界観の中にも洗練された美しさが宿るから不思議。撮影の現場はそれぞれが切磋琢磨して決して妥協しない。ヘアメイクの深い部分も知っているからこそ一緒にビューティの細かい部分も共有しながら、より良いものを作り上げていくその過程は、クリエイティビティの真髄を見るような素晴らしい時間でした。

メイクルームに来ては他愛のないおしゃべりをしたり、リラックスしているそんな時間でさえもモデルの表情を見ていたりコミュニケーションを大切にしていて、プロフェッショナルな一面と穏やかな優しさをいつも感じてました。学生時代に憧れだった人とこうして一緒に仕事ができるなんて夢のようで、私のメイク人生の忘れられない大切な宝物となっています。たくさんの功績をありがとうございました。どうか安らかに。ご冥福をお祈りします」

TAKU

ヘアスタイリスト

「諭。僕はある意味、この方に諭されたと思っています。2000年頃、パリのPin-Upスタジオで初めて仕事でお会いしました。初対面にもかかわらず撮影後、僕のキャリアについていろいろ相談に乗ってくださいました。僕がベースを東京に移した後、仕事や食事で同席するたび、彼のセンスに魅了されてきました。仕事、立ち居振る舞い、しぐさ、洋服の着こなし、そんなところからも諭された気分になったのです。

拓。この字の意味に恥じない生き方をと、身を引き締める思いです。Satoshiさん、ありがとうございました!!」

Edit:Sayaka Ito

Profile