長田杏奈・三原勇希対談「フェミニズム作品を語ろう」

ここ数年、世界各国で #Metooをはじめとするさまざまなムーブメントが盛り上がりを見せ、興味深い作品が次々と発表されている。韓国でフェミニズム運動を加速させた小説『82年生まれ、キム・ジヨン』もその一つ。日本でも海外文学として異例の大ヒットを記録し、今年10月には同名映画が国内で公開。フェミニズムの裾野を広げようとしている。

今回はフェミマガジン『エトセトラVOL.3 私の私による私のための身体』で責任編集を務めた美容ライターの長田杏奈と、ポッドキャストやコラムなどで発する等身大のコメントが注目を集めるタレントの三原勇希が対談。自身の体のことやセクシュアリティについて理解を深め、価値観をアップデートするきっかけになった作品をオンラインで紹介し合った。

この痛みを感じるのは私だけじゃなかった

長田(以下、O)「『82年生まれ、キム・ジヨン』(以下、『キム・ジヨン』)【1】はもともと小説でも読んでいましたが、映画を観て改めて、とても身近な地獄だと思いました。私の隣にコン・ユはいないけど(笑)」

三原(以下、M)「そうですね。やっぱり心当たりがあって観ていて辛くなるシーンが多かったですし、この価値観はまるで地層のように、気づかないうちにずっと積み重ねられてきたものだなと」

O「この作品は切り取り方が違えば、“女性の幸せライフ”に映ると思うんです。好きな人と結婚して、赤ちゃんが無事に生まれて、立派な家があって。世の中で“幸せ”とされているものが揃っているのに、ジヨンの心は静かに侵食され、閉じ込められているように感じる。個人の抗いを社会という圧力によって覆われている描写がリアルで。

特に映画で印象的だったのはオープニングとラストシーン。どちらもジヨンがカフェラテを飲もうとする場面で、オープニングではささやかな息抜きのために外出したジヨンに対して、『旦那の稼ぎでコーヒー飲んでぶらぶらするなんてママ虫(育児をせずに遊びまわる母親を指す、韓国のネットスラング)は、いいご身分だよな』と他人が言い放つ。

出産前後は時間的にも金銭的にも“人が淹れてくれたお茶を飲む”なんて余裕がなかなか持てない母親に対してこの言葉は本当に辛い。だけど、ラストでジヨンは相手に思いの丈をぶつけて言い返していた。その姿を見られてよかったなと」

M「小説と映画で重要な設定が違うので、いろんな意見が飛び交っているけれど、私は別の行き先を描いたものとしてそれぞれ楽しめましたし、映画は泣きました。小説はカルテのように淡々と話が進んでいきますよね。その中でも心の描写がすごく印象的で、寂しさについて『ホコリが溜まっているとははっきり目でわかっているのに、放ったらかしにしておくしかない』という表現なんてすごく共感しました」

O「9月に日本語版が発売されたばかりの『キム・ジヨン』の著者、チョ・ナムジュさんの小説『彼女の名前は』【2】では、その積もったホコリを払えなかった後の話、ホコリを取ってみた人の話、ホコリをじっと見てみた人の話などいろんな物語が描かれています。

年齢も職業も多様な“彼女たち”の話を聞き続けたナムジュさんのまなざしが一貫して優しいというか、語り手の機微を読み取って丁寧に表現している。一人一人の語りを過度にドラマティックにしたり、わかりやすくまとめたりしない。そういうところに著者の誠実さを感じます。“こういうもんなんだ”という社会の無理強いに、納得せず、説得されず、違和感を訴える人たちの物語だと思います」

M「あとがきに“『キム・ジヨン』は自分で声を上げない。(中略)半歩でも前に進もうと、そのためにこの本を書いた”とありましたよね。介護の話などシビアな現実を映し出した話も多い中、特に厄介だなと思ったのは、“お前のためを思って言ってやってるんだぞ”っていう声。日常にこういう人いるなって」

O「さもわかった風なもの言いが心をえぐる凶器になる。断崖絶壁にやっとのことでぶら下がっている人の指を、良かれと思って無造作に踏みつけちゃう」

M「この本は『キム・ジヨン』よりも更に多様でリアルで、ささやかな“あるある”が短編でたくさん詰まっているので読みやすいし、フェミニズムに無自覚な人にも思い当たる節がきっとあると思う。自分が感じた痛みが“自分だけじゃなかったんだ”と気づくはず」

O「もみ消されがちな違和感に対して、ちゃんと光が当たっているところがいいですよね。違和感といえば、今年10月にクリエイティブスタジオREINGが創刊した雑誌『IWAKAN』【3】にも注目をしています。第1号のテーマは“女男”。男女ではなくて、女男。もうここから問題提起が始まっている。この雑誌では、二元論で語られがちな女と男の問題だけでなく、LGBTQ+を含めたジェンダーやセクシュアリティについて語ろうとしています。男性誌、女性誌とカテゴライズしがちな出版界にこうした雑誌が誕生しただけでも誉れ高い。

電車内で撮影されたグラビアや、性器をモチーフにした斬新なアートワークもインパクトがありました。これは私の勝手な意見ですが、フェミニズムやジェンダー、セクシュアリティについて語るとき、まじめにやるのも大事だけど、イケてるビジュアルを作ることも一つの手だなって。一目で惹きつけて肚落ちさせるパワーがありますよね」

M「そうですね。楽しいこととかイケてるものには、問題もポジティブに訴える力がありますよね」

次の人に同じ思いをさせたくない

M「映画『スキャンダル』【4】は私をフェミニストだと自覚させてくれた作品なんです。実はそれまで私は“フェミニスト=過激”だと勝手なイメージから、そう名乗ることに抵抗を抱いていたし、10代からモデルやタレントとして活動をしてきた自分はある種女性であることをウリにしているんじゃないかと考えると、なかなか自分のスタンスが定まらなかった。だけど、『スキャンダル』を観たとき、映画の中で起きたセクハラに似たことを自分も過去に経験していて、痛みが蘇りました。はっきりと『あれはやっぱりおかしいことだったんだ』と気づいた。当時は、自分や友達の身に起きたことは我慢すべきものだと思っていたけど、やっと問題として捉えることができたんです。

巨大なテレビ業界を相手にするという特殊な話ですが、実社会でも“自分が声をあげてもどうしようもないんじゃないか”と思うことはありますよね。この作品ではどう立ち向かうかということも描かれていて、“じゃあ自分には何ができるだろう?”と考えるきっかけにもなりました」

O「私がこの作品を見て興味深いと思ったのは、女性の連帯、いわゆるシスターフッドと聞いて想像しがちな、手に手をとった“One for all, All for one”的な団結を描いていない点。気が強くて、エゴも野心も腹黒さもある女性たちが自分自身のために戦って、それがピタゴラスイッチみたいにカチカチッとはまって結果的に大きな共通の敵を倒すところがいいなって」

M「痛快でしたよね。私はやっぱり、自分が体験したことを若い子たちにしてほしくないっていう感情が芽生えたことが大きかったです」

O「女性の次世代に対する態度って、大きく二つのタイプに分けられると思うんです。三原さんのように自分が受けた体験を絶対に次の人にさせたくないと思うタイプと、自分の女性性につけ込まれてときには嫌な思いも経験したけれどそれに耐えたり利用した結果、成功したり一人前と認められたことに矜持を感じるタイプ。『キム・ジヨン』にも後者のような叔母がいましたよね。“女はこういうもんなんだ。私だってずっとそうやってきたんだから”って」

M「いました。ABEMAのオリジナルドラマ『17.3 about a sex』(以下、『17.3』)【5】にも“大人は自分の見てきた世界を疑わないから”って台詞があって、それに通じるなと思います」

O「あれは名台詞ですよね。私はNetflixの『セックス・エデュケーション』が大好きなんですが、日本でも『17.3』という性教育にまつわるレベルの高い作品ができたことに感動しています」

M 「私も驚きました。ストーリー自体もすごくおもしろいしキャストもイケてるのに、勉強になることだらけ。自分が10代の時に観ていたらどれだけ心強いか…!」

O「衝撃的だったのは、2話目のテーマがアセクシュアル(他者に対して性的欲求や恋愛感情を抱かないセクシュアリティ)だったこと。これまでの作品はあまりにも恋愛至上主義的だったと思うんです。シスジェンダー(身体的性別と性自認が一致している人)同士のヘテロセクシュアル(異性愛)でロマンティックな恋愛がすべてで、しかも、そことはまったく関係ないはずの業界、たとえばファッションやビューティにも紐付けられて“モテる服”とか“男性ウケするメイク”といった特集が組まれてしまう。

でも、こうしたアセクシュアルやXジェンダー(性自認が男性にも女性にも当てはまらない人)といったさまざまなセクシュアリティやジェンダーへの理解が少しずつだけど進みつつある今、“異性同士で恋愛して当たり前”という考え方自体がもう古いのでは、と」

M「たしかに。『17.3』はいろんな価値観の人が出てくるのがいいですよね。個人的にはパンセクシュアルの朝日悠くんがすごくいいなって。2020年の出来杉くんって感じで、毎回言動に拍手したくなります(笑)。彼が主人公の咲良にお守りとしてコンドームを渡すシーンがあるじゃないですか。あの時、咲良が『じゃあ割り勘ね』ってお金を渡すのを見て、うれしくなりました。そうだよね、コンドームって買ってもらうものじゃないよねって。ふたりは対等だし、女性には主体性がある。あの行為自体に女性が“客体”ではない避妊が描かれているなと」

O「身体にまつわるイシューをまとめた『エトセトラ』の取材を進めている時期、いろんな世代の人に“どういう性教育を受けてきた?”って訊いていたら、“堕胎のビデオを見せられた”って回答が意外なほど多くて。血まみれの赤ちゃんを取り出す中絶シーンの映像だったそうで、世界的に見たらもうその堕胎方法すら時代遅れなんですけど、“こんな悲惨なことがあるんだから、あなたたちの年齢でセックスしないほうがいいよ”って、そんな脅しのような情報を与えることが性教育だなんてありえない。だから、自分の体を守るためにも、人の尊厳を踏みにじらないためにも『17.3』は若い人だけでなく、多くの人に観てほしいと思います」

私たちの体を奪われないために

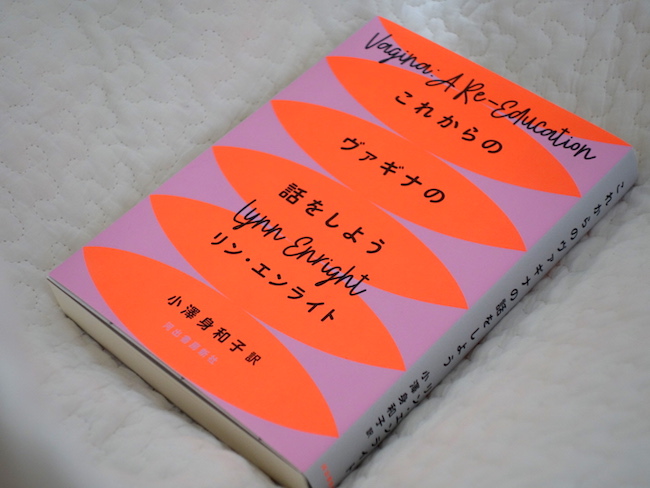

M「自分のこと、女性の体のことをもっと知りたいと思って手に取ったのが『これからのヴァギナの話をしよう』【6】です。科学的な根拠や作者自身の赤裸々な経験談に基づいて、ヴァギナについて詳細に解説をしてくれるような本で、知らなかったこともたくさんあってびっくりしました」

O「たとえばどんなことに驚きました?」

M「やっぱりまだ自分が経験していない妊娠や更年期の様々なデータには驚きました。あと処女膜についての章では、世界中の女性が間違った情報にこんなに苦しめられてきたのかと。ティーンのときは“処女膜っていう薄い膜があって、初めてセックスしたときに破れる”っていう噂を信じていたし、ヴァギナの話までは友達ともあまりしてこなかったから」

O「女性の体っていまだに迷信や幻想、都市伝説みたいな話がたくさんありますよね。この本にもあるけれど、精神分析学の創始者として知られるフロイトでさえ、“クリトリス・オーガズムは、性的に『未熟』”といっていたり。自分の身体についてちゃんと知ろうと思い立っても、巷には“子宮を温めればすべて解決する”とか“今すぐ膣ケアをしないと劣化する”といった本が並んでいたりして、きちんとしたデータに基づいて作られた本が少なすぎる。一方で、より専門的な本には、当事者意識が欠けていたり、社会的な“女性はこうあるべき”の文脈に乗っかりすぎていたり……。医療にこそ、フェミニズムの視点が大事なのに」

M「そうですよね。この本を読むと、ヴァギナにまつわることは本当に人それぞれで“こうすればこうなる”という型なんてないし、誰かが作った基準にあてはめる意味のなさを再確認できる。知識を得られる本であり、自分のことについても深く考えられる本です。フェミニズムを考えることはすべての女性の権利なんだと気づかせてくれます」

O「一冊まるまるヴァギナについて熱く語っているのに、最後はあっさりと“私は私のヴァギナ以上の存在”と手放すところも好きです」

M「そうですね(笑)。私はフェミニズムを考えるうちに、思いをうまく言葉にできなくてはがゆい思いをするようになりました。『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』【7】は、考え方が違う相手にどう返すか、どう理解してもらえるか、といったことが具体例とともに書かれていて、言葉にしたいときの助けになります」

O「すごく実用的ですよね。価値観の違う人に反論したり、説明するのってすごく消耗するけど、ここでは“そもそもわかろうともしない人に、あなたの労力を使う必要ない”ってきっぱり書かれてあるのがいいですよね」

M「そうなんです。言いたいことを的確に言えないという悩みはフェミニズムにかかわる話だけではないと思うので、うまく気持ちを伝えたいと思うすべての人にすすめたい。問題の構造がわかりやすいし、自分でもわからなかったモヤモヤを解体してくれます」

“産む”“産まない”は誰が決める?

O「『キム・ジヨン』の著者の次作が出たと聞いて、すぐに思い出したのが『侍女の物語』でした。ちょうど今、続編の『誓願』を読んでいて」

M「カナダで1985年に発売された本が、2017年にアメリカでドラマ化され、そして2020年のいま、続編小説が発売されるってすごいですよね」

O「そうなんです。作者のマーガレット・アトウッドが今、その必要性を感じたからかなと。Huluで『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』【8】が配信されたとき、私は架空のディストピアの残酷物語だと思っていたけど、観てみたらすべて現実の地続きにある身に覚えのある話や史実にもある話ばかりだった。アトウッドはインタビューで“自分はこれまでの歴史上や現実社会に存在しなかったものは一つも書いたことがない”と語っていて、その意味がわかってすごくこわい。私たちが何も疑わず声を上げずに唯々諾々と従っていたら、こういう社会が実現してしまうんじゃないかって」

M「私はグラフィックノベルで読んでいるのですが、これもかなり不気味なタッチで描かれていてすごくこわいです。“産むための道具”とされている侍女は名前を奪われ、赤い服しか与えられず、特権階級の妻であってもグリーンのワンピースしか身につけることを許されていない。記号化されることでその異質さがより強調されている」

O「今の日本では、少子化問題についてさまざまな議論が行われているけれど、過去には人口が増えすぎて中絶や不妊手術が推奨された時代もあった。一方で、軍国主義の中で、産めよ殖やせよ、お国のために5人以上産めと叫ばれる時代も。そうやって産む体を持たない権力者たちの都合によって、主体性を置いてけぼりにしたまま“産む”“産まない”がコントロールされる歴史が繰り返されている。現代もその途上にあると思うから、自分の体の権利を知らないところで奪われないように、まずは現状を知って、きちんと声を上げ続けていかなくてはと思います」

M「今は本だけじゃなくて、映像作品やビジュアルブックなどさまざまな作品でフェミニズムに触れられるようになりましたよね。私もずっと意識を持って考え続けてきて、結果的に1本の映画からその扉が開いた。まずは興味のあるものから手にしてもらって、こういう話を普通に友達や家族とできる社会になってほしい。ともに悩みながら、考えていきたいです」

Text:Mariko Uramoto Edit:Chiho Inoue, Yukiko shinto, Mariko Kimbara

Profile