カール・ラガーフェルドという奇跡

モード界の重鎮、カール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)にインタビュー。(「ヌメロ・トウキョウ(Numero TOKYO)」2015年12月号掲載)

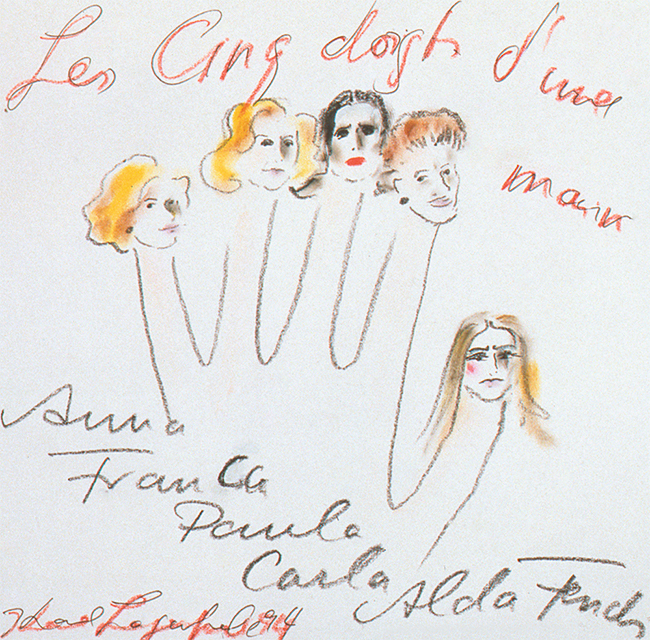

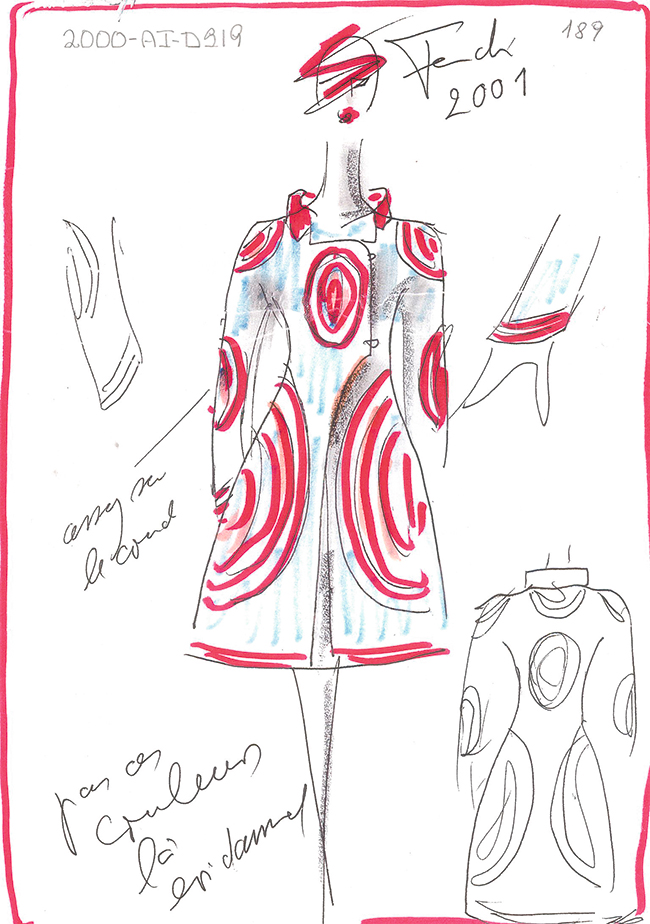

カール・ラガーフェルドは、時を超えるアイコンだ。「フェンディ(Fendi)」のアートディレクターに就任して50年以上。2015年にパリで開かれた50周年記念のショーでは、彼のオートクチュールファーのコレクションがお披露目された。「フェンディ」の伝統を守りながらも、いかにもカール・ラガーフェルドらしい大胆なアプローチは、ともすればブルジョア的な印象になるファーのイメージを一新させた。常に過激な発言で周囲を驚かせてきた彼だが、今も変わらない。頂点に君臨し続ける彼に話を聞いた。

──「フェンディ」のアートディレクターになって50周年ですね。そういった記念行事はお嫌いかと思っていましたが。

「ああ、記念に何かしようなんて言い出したのは私じゃないよ。当たり前だろう。それでも、記念イベントをやることにしたのは私なりの親切心さ。私にしてみれば、記念行事なんてものは、これまでの『棚卸し』をして過去に別れを告げ、目の前のことだけに気持ちを集中させるための機会でしかない。過去の栄光にしがみつく気なんてないし、過去に生きるのもごめんだ。スージー・メンケスが、『イヴ・サン=ローラン(Yves Saint Laurent)』について『(1983年の)ニューヨーク・メトロポリタン・ミュージアムの回顧展以降、まったくクリエイティブでなくなってしまった』と言っていたが、そのとおりだよ」

──イヴ・サン= ローランの名前が出ましたが、彼を主人公にした映画が立て続けに2本公開されましたね(ジャリル・レスペール監督の『イヴ・サン=ローラン』2014年日本公開とベルトラン・ボネロ監督の『サン=ローラン』2015年12月公開予定)。ご覧になりましたか。

「(無言のまま顔をしかめる)」

──どうでしたか。どちらの作品のほうが好きですか。

「2本目のやつ(ボネロ監督作品)は長すぎる。当時、確かに私は彼らのすぐ近くにいたけれど、それを抜きにしても、実際はあんなふうじゃなかったと断言できる。先に公開されたやつ(レスペール監督作品)は、まったく馬鹿げている。まあ、でも、あんまり酷評したくないんだ。出演俳優には付き合いのあるやつもいるからね。ひどいとしか言いようのないシーンもあった。例えば、私の役を演じた、キンスキーの馬鹿息子(訳注:クラウス・キンスキーの息子ニコライ・キンスキー)が、ジャック・ド・バシェと腕を組んでやって来て『僕の恋人を紹介しよう』って告げるシーンとかね。ジャックと私はそういう関係じゃなかった。幸いなことにね。だって、やつとそういう関係だったら、私もきっとエイズで死んでいたに違いない(バシェはエイズで夭折している)。ほら、周りは皆、死んでるだろ。ジャックは、もっと大きなことができたはずだ。なのに、いつもこう言っていた。『どうせ、俺は早死にするんだ。無理に頑張って何になる。それよりも今を楽しむよ』。そして、37歳で死んでしまった。人生の選択はそれぞれだと思う。私と彼の関係は、映画に描かれていたようなものではなかった。私は、一度だって彼らのようにセックスやドラッグや享楽に溺れたことはない。だからといって、お上品に生きてきたわけじゃないよ。むしろその逆だし、ジャックのことはすごいやつだと思った。ただ、そういう破天荒な生き方は自分の性格に合わなかった。私はみじめな働きアリだったってことさ」

──ベルトラン・ボネロの『サン=ローラン』でジャック・ド・バシェの役を演じたルイ・ガレルについてはどう思いますか。

「まあ、やつなりに頑張ったとは思うよ。でも、ジャックはもっとずっと細かった。しぐさは結構近いものがあった。ガスパール・ウリエルも、なかなかうまくやってたよ。ただ言っておくけど、イヴ・サン=ローランは、大して美男じゃなかった。ルル・ドゥ・ラ・ファレーズは、イギリス人女優が演じたほうがよかったな。ルルはフランス人だったけど、いかにもブリティッシュな感じの女性だった。エイメリーヌ・ヴァラドは、ベティ・カトルーの雰囲気がつかみきれていない感じがした。スクリーンで見ても、ちっとも似て見えなかったもの。私はベティが大好きだったからね。ルルとはちょっと距離があった。アンヌ=マリー・ムニョス(イヴ・サン=ローラン・オートクチュール・ブランドのディレクター)のこともよく知っていたけれど、ピエール・ベルジェが、イヴと私の間に諍いがあったとでっち上げてからは会っていないね。彼女の息子にも会ってない。あの子は私のお気に入りだったんだけどなあ。ある日、道でアンヌ=マリーにばったり会ったとき、彼女が『あら、あいさつのキスもしないの』と言うから、『あなたとはそんなに親しい仲でしたっけ? 思い出せないな』って言ってやった。それが最後だ。ああ、映画のヘルムート・バーガーも悪くなかったよ」

カール・ラガーフェルドは、時を超えるアイコンだ。「フェンディ(Fendi)」のアートディレクターに就任して50年以上。2015年にパリで開かれた50周年記念のショーでは、彼のオートクチュールファーのコレクションがお披露目された。「フェンディ」の伝統を守りながらも、いかにもカール・ラガーフェルドらしい大胆なアプローチは、ともすればブルジョア的な印象になるファーのイメージを一新させた。常に過激な発言で周囲を驚かせてきた彼だが、今も変わらない。頂点に君臨し続ける彼に話を聞いた。

──「フェンディ」のアートディレクターになって50周年ですね。そういった記念行事はお嫌いかと思っていましたが。

「ああ、記念に何かしようなんて言い出したのは私じゃないよ。当たり前だろう。それでも、記念イベントをやることにしたのは私なりの親切心さ。私にしてみれば、記念行事なんてものは、これまでの『棚卸し』をして過去に別れを告げ、目の前のことだけに気持ちを集中させるための機会でしかない。過去の栄光にしがみつく気なんてないし、過去に生きるのもごめんだ。スージー・メンケスが、『イヴ・サン=ローラン(Yves Saint Laurent)』について『(1983年の)ニューヨーク・メトロポリタン・ミュージアムの回顧展以降、まったくクリエイティブでなくなってしまった』と言っていたが、そのとおりだよ」

──イヴ・サン= ローランの名前が出ましたが、彼を主人公にした映画が立て続けに2本公開されましたね(ジャリル・レスペール監督の『イヴ・サン=ローラン』2014年日本公開とベルトラン・ボネロ監督の『サン=ローラン』2015年12月公開予定)。ご覧になりましたか。

「(無言のまま顔をしかめる)」

──どうでしたか。どちらの作品のほうが好きですか。

「2本目のやつ(ボネロ監督作品)は長すぎる。当時、確かに私は彼らのすぐ近くにいたけれど、それを抜きにしても、実際はあんなふうじゃなかったと断言できる。先に公開されたやつ(レスペール監督作品)は、まったく馬鹿げている。まあ、でも、あんまり酷評したくないんだ。出演俳優には付き合いのあるやつもいるからね。ひどいとしか言いようのないシーンもあった。例えば、私の役を演じた、キンスキーの馬鹿息子(訳注:クラウス・キンスキーの息子ニコライ・キンスキー)が、ジャック・ド・バシェと腕を組んでやって来て『僕の恋人を紹介しよう』って告げるシーンとかね。ジャックと私はそういう関係じゃなかった。幸いなことにね。だって、やつとそういう関係だったら、私もきっとエイズで死んでいたに違いない(バシェはエイズで夭折している)。ほら、周りは皆、死んでるだろ。ジャックは、もっと大きなことができたはずだ。なのに、いつもこう言っていた。『どうせ、俺は早死にするんだ。無理に頑張って何になる。それよりも今を楽しむよ』。そして、37歳で死んでしまった。人生の選択はそれぞれだと思う。私と彼の関係は、映画に描かれていたようなものではなかった。私は、一度だって彼らのようにセックスやドラッグや享楽に溺れたことはない。だからといって、お上品に生きてきたわけじゃないよ。むしろその逆だし、ジャックのことはすごいやつだと思った。ただ、そういう破天荒な生き方は自分の性格に合わなかった。私はみじめな働きアリだったってことさ」

──ベルトラン・ボネロの『サン=ローラン』でジャック・ド・バシェの役を演じたルイ・ガレルについてはどう思いますか。

「まあ、やつなりに頑張ったとは思うよ。でも、ジャックはもっとずっと細かった。しぐさは結構近いものがあった。ガスパール・ウリエルも、なかなかうまくやってたよ。ただ言っておくけど、イヴ・サン=ローランは、大して美男じゃなかった。ルル・ドゥ・ラ・ファレーズは、イギリス人女優が演じたほうがよかったな。ルルはフランス人だったけど、いかにもブリティッシュな感じの女性だった。エイメリーヌ・ヴァラドは、ベティ・カトルーの雰囲気がつかみきれていない感じがした。スクリーンで見ても、ちっとも似て見えなかったもの。私はベティが大好きだったからね。ルルとはちょっと距離があった。アンヌ=マリー・ムニョス(イヴ・サン=ローラン・オートクチュール・ブランドのディレクター)のこともよく知っていたけれど、ピエール・ベルジェが、イヴと私の間に諍いがあったとでっち上げてからは会っていないね。彼女の息子にも会ってない。あの子は私のお気に入りだったんだけどなあ。ある日、道でアンヌ=マリーにばったり会ったとき、彼女が『あら、あいさつのキスもしないの』と言うから、『あなたとはそんなに親しい仲でしたっけ? 思い出せないな』って言ってやった。それが最後だ。ああ、映画のヘルムート・バーガーも悪くなかったよ」

──さて、話を戻しましょうか。「フェンディ」との関係が長続きした理由は何だと思いますか。

「さあ、自分で分析するつもりはないよ。だが、実際に続いているところを見ると、それぞれに利があるからだろう。それは毛皮の扱い方を根底から覆したこととも関係している。君が思っているほど私はあれこれ自問するような人間じゃないんだ」

──シルヴィア・フェンディとは半世紀にわたる付き合いになるはずですが、長年連れ添った夫婦のように、言い争いになったりすることも時にはあるのですか。

「もう長いことフェンディ家は経営に関わっていない。ほかにも何か聞きたいかい。ベルナール・アルノー(LVMH会長、2001年にフェンディを買収)とはうまくやっているよ。彼のことは大好きだ」

──どのようにしてお知り合いになったんですか。

「まったく面識がなかったんだが、彼が『フェンディ』に興味を持ち、会いたいと言ってきた。彼のほうから私に会いに来た。それ以来、友人だ」

──LVMHグループと「シャネル(Chanel)」、両方で仕事をするのは難しくないのですか。

「そこが面白いのさ。独占契約は結ばない。私はモード界の傭兵みたいなもんだ。『シャネル』ともうまくやるし、LVMHともうまくやる」

──オフのランチの席などで、アルノーがヴェルテメール兄弟(「シャネル」のオーナー)の計画を聞き出そうとしたり、シャネル側がLVMHの探りを入れてくるようなことはないのですか。

「彼らはそんなことはしない。それは誤解だ。私はアルノーの奥さんや子どもとも仲がいいんだ。デルフィーヌ(ベルナール・アルノーの娘)のことは大好きだよ。ヴェルテメールとも良い関係だ。アラン・ヴェルテメールと奥さんのブリジットともうまくやっているが、彼らはパリに住んでいないからね。子どもたちも皆、アメリカ生まれだから、そんなに会う機会もない。まあ、要するに、私は実に幸運なことに、とても感じのいい人たちと仕事をすることができて、彼らも私に少なからず好意を持ってくれているってことさ」

──「フェンディ」のように、女性ばかりで経営されているブランドに自分の居場所を見つけることは難しくなかったのですか。

「『クロエ(Chloe)』でもギャビー・アギョンと仕事していたからね。女性たちと仕事するのに抵抗はないよ。いや、むしろ女性と仕事するほうが好きだな。男たちとはうまくいかないんだ。ピエトロ・ベッカーリ(フェンディ社長)のことは好きだし、ブルーノ・パブロフスキー(シャネル社長)とは友達だよ。誰も私にああしろこうしろとは指図しない。そのほうがいいんだ。私はミーティングなんかしない。他人の意見になんて興味ないからさ」

──「フェンディ」での50年間をまとめた豪華本がシュタイデル社(美しい装幀で知られるドイツの出版社)から出ましたが、過去を振り返ってみて、胸に迫るものはありませか。

「いや、感動は別のものにとっておきたい。そもそも、私にそういう感情はないんだ。アズディン・アライアのことはよく知らないけれど、以前どこかで彼が『彼(カール)のデザインには感情がない』と言っているのを読んだ。そんなもんないほうがいいんだ。同じ服を百年も作っていたら、さぞや澄み切った境地に達することだろうね」

──今年になって、どこからともなく現れ、あなたの姉を名乗り出した女性、クリスティアーヌ・ジョンソンについて聞かせてください。あなたは長らく家族はいないと言ってきましたよね。

「とんでもない話だ。40年以上、一度も会ったことがないんだ。彼女はアメリカに留学し、そこで結婚した。彼女はちょっと頭がおかしいんだ。すべてを信仰に捧げ、貧しい人のようなふりをしているけれど、実際はそうでもない。ちょっと訳があって、彼女の置かれた状況は私も把握している。私は彼女のお金の一部を管理しているから、彼女が実際にいくらぐらい持っているかは想像がつく。彼女のことを否定はしない。悪い人ではないんだ。ただ、私とはまったく生きている世界が違う。姉には私と大して年の違わない娘がいるんだ。1965年以降、会っていないがね。その娘はずいぶん早くに結婚した。私はそのとき彼女に『イヴ・サン=ローラン』のオートクチュールのウェディングドレスを贈ってやったんだが、ひと言の礼もなかった。そのあとすぐに離婚して、極左系の怪しい運動に加わったらしい。まあ、そんなことがあるから、私はゲーテの『親和力』を愛読するようになったんだな。異母姉がもう一人いるけど、50年間会ったことがなかった。彼女はもう亡くなったよ。姉弟とはいえ、年齢が離れていたから、一緒に育ったわけではない。両親は私のことばかり可愛がった。あの時代、女の子はかわいそうだったね。寄宿舎に入れられて、結婚させられて終わりさ」

──「フェンディ」のローマ本社にはどのぐらいの頻度で行くのですか。

「どこの契約でもそうだけれど、移動は自家用飛行機でということになっている。要するに、それが相手の熱意を測る基準になっているのさ。自家用飛行機を用意するほどの相手じゃないと思われたら、そんなやつらと一緒に仕事をしても時間の無駄だ。私はいろいろ要求するけれど、結局のところ、それは誠意の問題であって、欲しいものなんて何もないんだ」

──Fを2つ組み合わせた「フェンディ」のロゴはどうやって思いついたのですか。あなたが仕事をしている別のブランド、あのCが2つ絡み合ったマーク(シャネル)を意識していたのではないですか。

「当時、『シャネル』のマークとの類似性に気がついた人はいなかった。いや、ごく一部、オートクチュールのクライアントから指摘されたかな。そもそも『シャネル』でCCのロゴを前面に出すことを始めたのは私なんだ。80年代からカメリア、チェーンといった『シャネル』らしさを打ち出したのも私だ。下品になるぎりぎりまでロゴやマークを強調することで現代的な雰囲気を出し、大衆の脳裏にイメージを刻み込もうとしたのさ。実際、あれこそが皆の思うカール・ラガーフェルドのイメージじゃないか。『フェンディ』のロゴは、テーブルに座ってファンファー(Fun Fur)のことを考えていたら、3秒で出来上がった。毛皮の持つブルジョア的なイメージをぶちこわそうというのがコンセプトだった。遊び心たっぷりにして、16区の老女が着る毛皮とはまったく別のイメージをつくろうとした」

──あなたにとって、60年代とはどんなものでしょう。

「もちろん長髪だった。赤褐色の髪が日に焼けると真っ赤になってた。いま思うと悪趣味だったけど、当時はそれが当たり前だった」

──ご自身で毛皮を着たことはありますか。

「そりゃあ、あるよ。ブリジット・バルドーでさえ昔は着てたんだから。言っておくが、彼女がヒョウの毛皮を着ている古い写真なんか、いくらでもあるよ」

──そういえば、バルドーがあなたの猫に手紙をくれたって話は本当ですか。

「あるとき、バルドーが私に親切にしてくれた。彼女には私に親切にする義理なんてまったくないのにね。で、私はうちの猫シュペットに頼んだのさ。うちの猫はとても金持ちなので、『ブリジットの80歳の誕生日に小切手を贈ってくれないかな』ってね。うちの猫は、けっこうな額の小切手にサインして、ブリジットの動物愛護協会に送ってやった。小切手が到着すると早速ブリジットからうちの猫に素敵な礼状が来た。そこまでは本当にいい感じだったんだ。だが、ある日、彼女の協会から『今後はもうあなたのコレクションでは毛皮を使用しないように』と通告が来た。身の毛もよだつとはこのことだね。まあ、ペットを可愛がる気持ちはわかる。でも、それ以外の動物については、どうでもいい。肉も食べるし、革製品も使うのに、どうして毛皮だけ特別なのか、私にはよくわからない。毛皮産業そのものが否定されたら、失業者が増えるんじゃないか。それでもいいのかね。バルドーはそうは思わないだろうけれど、私はそのあたりを疑問に思っている」

──シュペットちゃんの毛皮が手袋やiPadのケース、「フェンディ」のバッグバグズファンキーファーになったりする可能性はないと。

「ないね。シュペットにはガードマンが二人、世話係の女性が二人が常駐している。私はいくつも家を持っているが、どこにいても、シュペットが世界の中心なのさ。シュペットは私と一緒に自家用飛行機で移動するし、日本の化粧品会社『シュウ・ウエムラ(Shu Uemura)』の仕事でお金も稼いでいる。うちの猫は大金持ちなんだ」

──夕方、ご自宅では野生のクロテンのマントの裾を引きずり、チンチラの下着をはいているなんてことは?

「がっかりさせて悪いが、答えはノーだ。毛皮の感触は官能的で気持ちいいということは否定しないがね。ザッヘル・マゾッホの『毛皮のヴィーナス』がそのよい例だ。だが、私に限っていえば、その素材がどこから来たのかには興味がない。保護され、毛皮が使えなくなった動物もたくさんある。その一方で、化粧品や食料品に使われている動物性油脂について、大企業を批判する者はいない。それなら、いっそ、動物を犠牲にするのは一切やめて、野原に行き、草でも食べて生きればいい。どうして牛は平気で殺してもいいのかな。まあ、私は肉は食べないけれどね。別に菜食主義じゃなくて、ただ、嫌いだから食べないだけさ」

──あなた自身も、毛皮みたいに毛深い体質だとか。

「いや、毛むくじゃらは大嫌いだ。おっと、失礼したね。君は最近、髭を伸ばしているんだっけ。確かに髭が似合う男もいるよ。でも、私は彫刻みたいに肌のすべすべした青年のほうが好きだね。タトゥもあまり好きじゃない。タトゥを入れるのは、自分からプリントTシャツになろうとしているようなもんだ」

──この50年で毛皮産業はどう変わりましたか。

「技術面が進歩し、素材の選択肢が増えたことは確かだ。ついこの間まで想像さえできなかったような素材が登場している。私がコレクションに比較的チープな素材を使おうとしたとき、ブランド主たちは怒った。本物の毛皮とフェイクファーを混ぜて使おうとしたときも、彼らは強く反対した。だが、結局、時間がたってみれば、私が正しかったことがわかる。こうして私は『フェンディ』でフェイクファーを多用するようになったし、シャネルでも使うようになった。それまで私は、『シャネル』ではまったくといっていいほど、毛皮を使ったことがなかったのだ」

──それはどうしてですか。

「フランスの毛皮は加工や縫製の技術が今ひとつだった。フランスの毛皮はあまり好きではない。イヴ・サロモンだけは別だがね。それ以外の毛皮ブランドはぱっとしない。『フェンディ』で最高の技術を持つ毛皮職人たちと仕事をしたので、質の悪い仕事には我慢できなくなってしまった」

──毛皮のイメージ、着こなし方もまた変化したと思いますか。

「根本的に変わったね。もはや、毛皮はブルジョア的な成功者のシンボルではない。『うちの夫は頑張って出世して、私にミンクを買ってくれたのよ』なんていうイメージはもう古い。そういった階級的な感覚はもうなくなって、毛皮も普通に使える素材になった」

──あなた自身もこの50年で変わったのでしょうか。

「そういう質問に答えようにも、日記すらつけていないもんでね。ああ、若い頃、パリで日記をつけていたことはある。その日記帳はバーデン・バーデンの両親の家の机の引き出しにしまってあった。親父が死に、家を売ることになったとき、母にあの日記がどうなったか尋ねたんだ。母の返事はあっさりしたものだったよ。『あんなの捨てたわよ。あなたが馬鹿だったって世間に知られたら困るじゃない』ってね」

Image : Fendi

Interview : Philip Utz

Translation : China Nagata