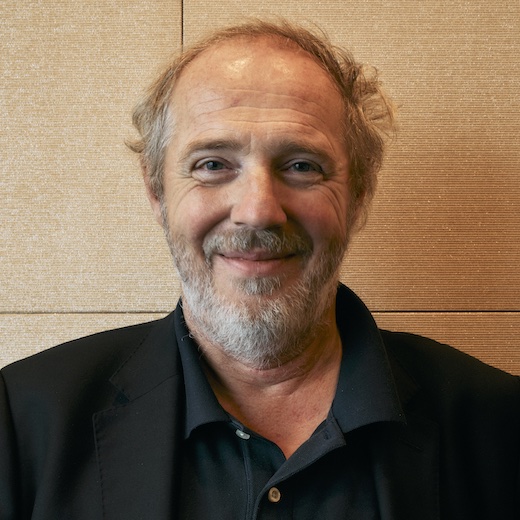

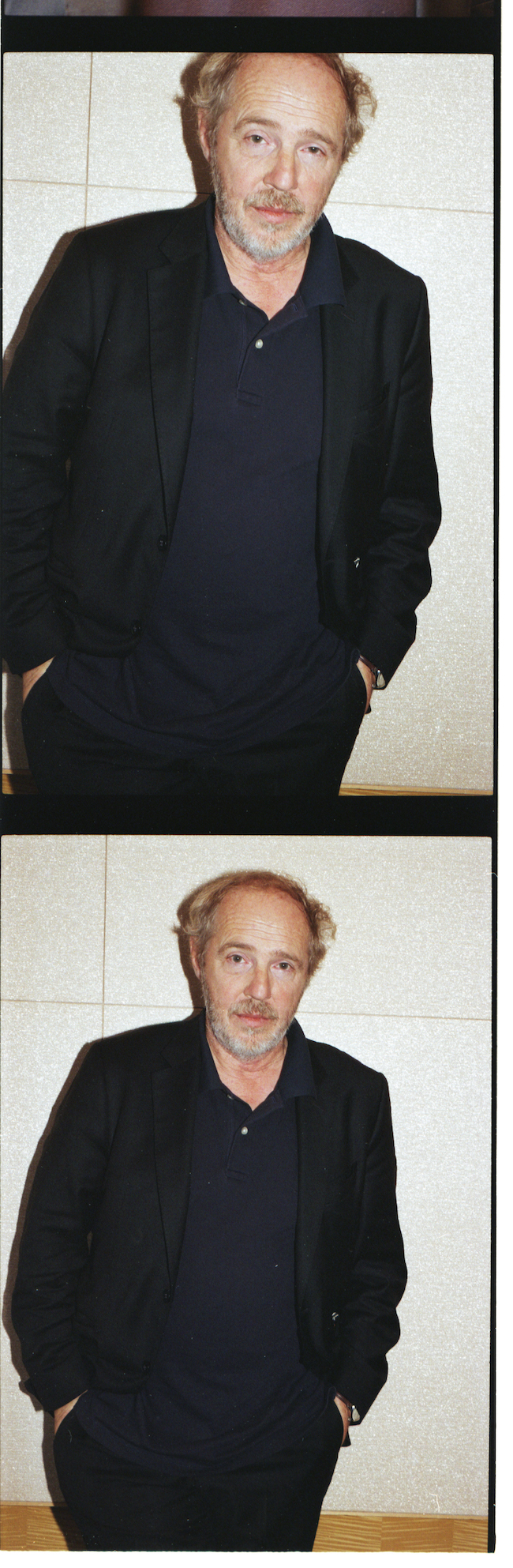

アルノー・デプレシャン監督インタビュー「笑ってしまう状況でこそ、人生は美しく輝く」

パリの若者たちを描いた群像劇『そして僕は恋をする』(1996)以来、世界の映画ファンを魅了し続けてきたアルノー・デプレシャン監督。どうしようもなく長年憎み合う姉アリス(マリオン・コティヤール)と弟(メルヴィル・プポー)を描いた新作『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』が公開中だ。誰もがどこかで思い当たる感情を、あるときは優しく、あるときはサスペンスのように、またあるときはコミカルに描いた芳醇な本作は、デプレシャン監督の新たな集大成にして新境地。公開に合わせて来日したデプレシャン監督に作品や俳優への思いを聞いた。

不幸な顔をした愛情こそ憎しみである

──マリオン・コティヤールとメルヴィル・プポーが演じる最高に仲の悪い姉弟と家族の物語に、憎しみと愛情は表裏一体だなぁと思いましたし、人間という生き物の不器用さ、面倒くささに苦笑いしつつも、その煩わしさを、少し愛おしく思えるような作品でした。

「そういう見方をしてくださってうれしいです。本当に、憎しみという感情は、まったくもって時間の無駄で、決して分別のある感情ではありません。言ってみれば、愛情の裏返し、不幸な顔をした愛情こそ憎しみだというふうに、僕自身は考えています。この作品の主人公のアリスは、弟が自分について書いた本に対して、ものすごく怒っているわけですが、ずっと弟ルイのことを愛しすぎるのをやめなかったのが彼女だともいえます。だから、愛情の裏返しで、大嫌い!という感情が出てきてしまうんですね」

──本作でも共同脚本しているジュリー・ペールとは、約10年、ほとんどの作品でコラボレーションをされていますし、女性の脚本家と共同執筆している機会が多いように感じるのですが、他人であり、異性の作家と一緒に執筆することで、どのような効果が生まれていると思いますか。

「確かに、僕自身は、女性の脚本家と一緒に仕事をするほうが、気楽というところがある。例えば、『ルーベ、嘆きの光』(2019)の時も、レア・ミシウスと共同で執筆しましたし、ひょっとしたら僕には姉妹がいるから、とてもリラックスして作業ができるのかもしれません。フィリップ・ガレル監督が、『女性のセリフは女性の脚本家が、男性のセリフは男性の脚本家が書かなきゃダメ』と言っていますが、僕の場合、そこは逆で。男性のセリフはジュリーに書かせて、女性のセリフは僕が書く。そして、僕が書いたものに対して、ジュリーが女性の視点をもたらしてくれるんですよね」

──それはいい関係ですね。アリスも複雑なキャラクターですが、過去作でも、同じ名前のキャラクターを違う時代、異なる作品で見せるなど、さまざまな顔を持った、複雑で矛盾した愛すべきキャラクターが登場しますね。

「僕自身が脚本を書くときに言えることは、キャラクターの人物設定が複雑であればあるほど、役者さんたちは興味を持ってくれるんですよね。特に、僕の場合は、わりと、キャリアのある有名な俳優を使っているので、彼らはそこにやり甲斐を感じてくれる。シンプルな役っていうのは、そこまで興味を示してもらえなくて。ただ、そういう複雑で矛盾をはらんだ人物を、スクリーン上で愛すべき人間に仕立て上げるというのは、かなり難しい。

例えば、今作に登場するアリスは、どちらかというと憎しみというネガティブで過激な感情を持っている。でも、そういうところが自分にもあると思わせるような、彼女を観客がアクセスしやすいキャラクターにしなくてはいけない。誰もが聖人君子じゃないし、完璧でもないから、愛せるというところまで観客の気持ちを持っていく。それは俳優の仕事であり、技ですが、その部分は全てマリオンが担っているわけです。

僕自身は、人間というのは、意地悪なところがあったり親切なところがあったり、いろんな性質を持っているけれども、絶対に自分の中にある子どもの部分を失っていないと考えています。絶対に消えないピュアな部分があるからこそ、キャラクターを観客にとって愛すべき人間にできるのだと」

──母マリーから、女優業をしていることを「恥知らず」と言われていたという娘アリスに対し、「おまえは見事なまでに恥知らずだ」と、父アベルが満足げに言うセリフが印象的でした。俳優はすべてをさらけ出せる勇敢な存在であるという褒め言葉に聞こえましたし、それはまさにデプレシャン監督の気持ちなんだろうなとも感じて。

「まさにその通りで、私たちアーティストは、例えば、映画監督だったらカメラや自分が学んだ技術の後ろに、画家だったら筆やキャンバスの後ろ、音楽家だったら楽譜や楽器の後ろに隠れられるけど、俳優は、自分の身体性、感情を表現するにしても、自分という道具しか持たないわけです。それを自分がすると考えると、眩暈がしてしまうくらい。しかも、俳優たちは、自分の人生を演じるわけじゃなくて、他人の人生を演じるために自分自身を使う。脆くありながらも、非常に力強い職業だなと心から尊敬しています」

他者が目の前に存在すると認識することで、憎しみを解放できる

──当て書きはしないそうですし、演出のアプローチは役者によって異なるそうですが、監督として、演者に求める共通した資質はありますか?

「それぞれの役によって、僕が求める資質は異なります。ルイの妻のフォニアのキャラクターが僕はとっても好きで。フォニアという人物は、自由でとてもたくましいと思えば号泣もするし、勝ち誇ったような雰囲気もある。でも、それをもたらしてくれたのは、ゴルシフテ・ファラハニ本人なんです。ある意味、僕は楽譜を渡しただけで、彼女が演奏してくれたという感覚。ゴルシフテが持っている本来の生の彼女自身、感性、これまで生きてきた過去が、フォニアをつくり出してくれる。一方で、アリスに関しては、信じられないぐらい複雑な人物像なので、それをスクリーンで生かせるのは、シンプルな演技ができる人でないといけないと考えました。そうすると、マリオン・コティヤール以外に考えられなかったんですよね」

──現在は、世界中で分断が深まり、戦争や紛争も消える気配はありませんし、アメリカではアジア系に対するヘイトクライムが急増しています。こうした憎しみが蔓延する社会状況から、この物語を構想されたのでしょうか。

「その質問は今回のプロモーションで初めて受けましたし、とても感動しているので、誠意を込めて回答したいのですが、自分はフランス人として、1994年に起きたルワンダの大虐殺が今も頭から離れないんですね。ルワンダはベルギーの植民地で、多数派のフツ族と少数派のツチ族が対立し、ある意味、一方的に虐殺が起きた。僕自身、その事実に対する罪悪感や困惑した感情を持たざるを得なかった。なんて愚かしいことが起こったんだろうと思い、関連書籍もたくさん読みました。ツチ族が犠牲者ですが、特に何かをしたわけじゃない。じゃあ、なぜフツ族はそこまで彼らを目の敵にしたのか。そこには、大した理由はないわけです。

同じように、今まさにアメリカ、あるいは世界でアジア人がヘイトの対象になっている。その憎しみの理由を解釈して説明する必要はまったくなく、単純にストップするべきなんです。そうするためには、今回の作品のように、スーパーのような日常の場所で陳腐なシチュエーションで、他者がちゃんと目の前に存在すると認識すること。それに対して、ケラケラッと笑えるということ。その笑いこそが、怒りや恐怖を、少し鎮めることができるから。人間はみんな一緒であると同時に、全然違う。違っていることも、一緒であることもどちらも真実で、だからこそ人間って素晴らしいと思うんですよね」

──国だったり、属性によるグループだったりという情報で捉えると、人がそこで実際に生きていて、感情があることを想像しづらくなってしまいますよね。だから、姉アリスと弟ルイの再会が、スーパーで頭がぶつかるという、とても小さなアクシデントとして描かれているのが、すごく必然だなと感じました。

「彼らの再会シーンは、ある意味一番、陳腐であり平凡であることが、私にとってはとても重要でした。字幕では端折られてしまっている可能性があるけれど、ルイは『ごめん、ごめん。君の食べ物がこんなに床に散らばってしまって、汚れてしまったね』と言っているんです。そんな状態でアリスとルイが出会い、肉体として相手が目の前に存在した瞬間、それまで両者が抱えてきた怒りや憎しみが、一瞬にしてすべて消えてしまう。他者が目の前にいる、それに勝る崇高なことはありません。僕からすれば、一番おかしい状況こそ、人生というものは美しく輝く、そこに真実が現れると思うんです。人生の醍醐味、つまり『人生の塩』はそこにあると」

──デプレシャン作品にも多数出演されているマチュー・アマルリックさんが来日していた際にインタビューしたのですが、実際ヨガはしないけれど、自分が世界の一部になり拡張していくという意味では、映画づくりはヨガみたいなものだと話していました。デプレシャン監督にとって、映画づくりはどんなものですか。

「ヨガって言ってたの?(爆笑) 僕にとっても、ほとんどヨガみたいなものかもしれない。でも、それよりも耐久レースというか、マラソンに近い気がしますね。マラソンするときには、身体的努力が必要になりますよね。同時に、僕みたいにアルコールも飲むし、タバコも吸う人間は、自分の体調を管理したり、ケガしないようにしたりと、すべての部分に神経を張り巡らさなければいけません。だから、ヨガよりも、もう少し緊張感があるフィジカルなものといえますね」

──ピラティスに近いのかもしれないですね(笑)。記者会見で、2008年の『クリスマス・ストーリー』の頃に比べると、成熟したと思うとおっしゃっていましたが、参考までに、どんな部分にそう感じるのかお伺いしてもいいでしょうか。

「本当にちょっとしたことで、あまり大したことじゃないんだけどね(笑)。例えば、今回、マリオンと脚本の読み合わせをしたときに『アリスは、弟のことを憎んでいるのではなく、怖いのだと思う。恐怖のほうが憎しみよりも彼女の中では強い感情なんじゃない?』という俳優の立場から見た役割に対する真実を、彼女は僕に伝えてくれたんですね。僕がもっと若い頃だったら、それを素直に聞けなかったかもしれない。今は、そういう意見にも聞く耳を持てるようになったかなと思いますね。それは、2本、演劇の演出をした経験が生きているんじゃないかなと。監督として一方的に意見を押し付けるのではなく、役者たちの声に耳を傾け、彼らから吸い上げるという方法は演劇的といえるかもしれませんね」

『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』

アリス(マリオン・コティヤール)は有名な舞台女優で、ルイ(メルヴィル・プポー)は詩人。アリスは演出家の夫との間に一人息子がいて、ルイは人里離れた山中で妻と暮らしている。二人はもうずっと憎み合い、顔も合わせていない。そんな二人が両親の事故によって再会するのだが……。果たして、彼らが憎しみから解放されるすべはあるのだろうか?

監督/アルノー・デプレシャン

脚本/アルノー・デプレシャン、ジュリー・ペール

出演/マリオン・コティヤール、メルヴィル・プポー、ゴルシフテ・ファラハニ、パトリック・ティムシット、バンジャマン・シクスー

Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国順次公開中

https://moviola.jp/brother_sister/

Photos:Chikashi Suzuki Interview & Text:Tomoko Ogawa Edit:Sayaka Ito

Profile