2009年に公開された自主映画『SRサイタマノラッパー』で注目を集めた映画監督・入江悠。近年は商業映画に軸足を移し、『22年目の告白 -私が殺人犯です-』(2017年)、『AI崩壊』(2020年)などの大作を手掛けてきた。

そんな入江が、突如として自主映画の世界に舞い戻り、学生ボランティアたちと作り上げたのが、8月21日に公開の『シュシュシュの娘(こ)』だ。商業映画のメインストリームで活躍した入江がなぜ「自主」に戻ってきたのか。その背景には、長く続くコロナ禍、そして自分自身を育ててくれた“ミニシアター”への並々ならぬ思いがあった。

苦境に立たされたミニシアターを盛り上げるために

──この映画を撮るにいたる経緯にコロナ禍があると伺いました。

入江「そうですね、昨年コロナ禍で多くのミニシアターが休館となったのを機に、全国のミニシアターを訪ねる活動をやっていました。そのなかでミニシアターを盛り上げるためになにかできることがないかと考え、自分自身コロナで仕事が飛んでしまったこともあって(笑)、カッとなって書いたのが『シュシュシュの娘』の脚本です」

ミニシアターとは、大手のシネコンとは異なる独立系の小規模な映画館のこと。入江が世に出るきっかけとなった『SR サイタマノラッパー』のような自主映画を上映したり、アジアやヨーロッパの派手さはないが芸術性の高い良作を紹介する場として機能してきた。

しかし、コロナ禍で休業が続き、そのまま廃業を余儀なくされたミニシアターもなかにはある。そうでなくても、感染対策のため座席数を間引いての営業となることで、売り上げはコロナ禍以前には戻っていない。そんな苦境にあるミニシアターを盛り上げる起爆剤をつくりたい。それが、入江が『シュシュシュの娘』を撮った理由だ。

──8月11日の全国一斉プレミアム試写会では、全国24館で同時刻に上映を開始し、上映終了後は24館すべてを「zoom」で結んでの舞台挨拶もありました。

入江「今回、映画自体も全国一斉公開なんです。普通は東京、大阪などの大都市圏で公開し、口コミが広がるにつれて地方でも順次公開していくんですが、今回の企画はミニシアターを応援したいというのが出発点。同時公開することで全国のミニシアターを一斉に可視化し、盛り上げていきたいと思ったんです。全国一斉プレミアム試写会での試みも、その延長線上にあります」

──トラブルもありましたが、全国の映画館と同時につながっている感覚は感動的でした。

入江「何度もテストをしたんですが、本番では(音声が途切れるなど)トラブルだらけでしたね(笑)。実は、ミニシアターは昨年の休業期間があった影響で多くの作品の公開日がズレて、いま上映作品が渋滞してしまっているんです。編成が大変ななか、スケジュールを開けてくれたのが今回一斉に公開する24館でした。コロナで制約のあるなか、それぞれ独立した24館をつなぐことができたのは時代性もあってポジティブでした」

──俳優の井浦新さんも、監督のミニシアター支援の活動への共感から、出演を自ら打診されたとか。

入江「井浦さんは『ミニシアターパーク』っていうプロジェクト(井浦新、斎藤工、渡辺真起子の3人が発起人のミニシアター支援活動)をされていたりと、僕の知っている俳優のなかで一番ミニシアターを応援する活動をしている方です。今回の24館のうち『行ったことのない場所が2館くらいありますね』とおっしゃっていたくらいですから。昨年TwitterのDMで、小さい役でもいいからぜひ出させてほしい、と打診をいただいて、こちらもぜひとお願いしました」

自主映画だからこそできること

──映画についても伺います。その試写会でパンフレットを購入し、そこに掲載されている脚本を読ませてもらいましたが、そこに<前書き>として「①商業映画では作れない、いびつで過激な映画を作りたい。」にはじまる“四箇条”が書かれていたのが非常に印象的でした。

入江「ただの自分のルールなんで、普通は印刷しないですよね(笑)。ただ、すごい久しぶりの自主映画だったので『日和(ひよ)ったらヤだな』と。どうせなら印刷して全員に見られるようにしておこうと」

──「いびつで過激な映画」っていう言葉には、どんな思いが込められているのでしょうか?

入江「最近は、『泣ける』とか『笑える』といったゴールが担保されていないと、映画に2時間を使いたくないという人が増えています。でも、ミニシアターはなにかと偶然出会ってしまい、衝撃を受けて、映画館を出るときには別人になっている、そういう体験ができる場所だと思うんです。僕自身でいえば、友人からの『すげーけど内容は言わないでおくわ』っていうそれだけの情報で観に行って衝撃を受けた『フロム・ダスク・ティル・ドーン』(1996年、ロバート・ロドリゲス監督、クエンティン・タランティーノ脚本)のような、驚きが起きてほしかったんです」

──そういう驚きがあるのが「いびつで過激な映画」ということですね。実は私も観終わって『フロム・ダスク・ティル・ドーン』を想起しました。前半の重たさと後半の爽快感、それに、まったくの別ジャンルながらある「秘密」が映画に隠されている点などですね。

入江「前半と後半のギャップが面白いとは言っていただけるんですが、計算はしたわけじゃないんです。実際、脚本自体ほとんど初稿のまんまなんです。たとえば『22年目の告白 -私が殺人犯です-』では24稿まで訂正が続きましたが、あえていびつさをそのまま出そうと、今回は直したのは誤字脱字くらい。宣伝活動を通じて隠していて、メディアの方にも内緒にしてもらっている『大きなネタ』も含めて、メジャーでは通らない企画だと思います」

──四箇条のその2は「一部を除き、すべてフィックス。」と続きます。

入江「俳優の動きにカメラが合わせるのをフォローと言いますが、三脚にカメラをドンと固定することを『フィックス』と言います。自主映画なのでドリー(カメラを水平移動させる台車)を借りるお金もなくて、フィックスにしようと」

──フィックスで撮るメリット、デメリットを挙げるとすればなんでしょう?

入江「動きがないので、躍動感は生まれにくくなります。じっと観察しているような印象を観客は受けるかもしれないですね。ただ、いざっていうときにはカメラを動かそううと思っていたんです。カメラが動いたときに、一気に躍動感が生まれる。枷(かせ)があるぶん跳ねるっていうのを狙いました。脚本を書いているときはステイホーム三昧だったので、『風景のなかにいる人』を撮りたくなったんです」

──たしかに、観察している感覚はあったように思います。

入江「俳優の動きを見せるためにはある程度画面がワイドになりますからね。動かないのは(主人公の祖父・吾郎を演じた)宇野祥平さんくらいですから(笑)」

──すごかったですね、宇野祥平さん。実年齢は43歳ながら、役の上では死の床につく75歳……。

入江「『ゴッドファーザー』(1972年)のとき、マーロン・ブロンド(1924年生まれ)は30代後半なんですが、特殊メイクをして、口につめものをしてフガフガさせることで死ぬところまでを演じています。それをなにかで読んだので、宇野さんにもティッシュや布を口にふくんでもらったんですが、なにを言っているのか全然わからない(笑)。一部を除いて、結局すべてアフレコしました。ただ、宇野さんは喜んでくれてましたね。『若い時と老いた時、両方を演じる役はくるけど、年老いた時だけの役はこないから嬉しい』って。宇野さんの特殊メイクには一番お金がかかりましたが、宇野さんと孫娘(福田沙紀演じる主人公・鴉丸未宇)の間のユーモア、笑いの感覚は、70代、80代の俳優では出せなかったと思います」

──続いては画面の「サイズ」。8ミリフィルムや16ミリフィルムと同じ「スタンダードサイズ」で撮られています。

入江「スタンダードはミニシアターに適しているんです。最近のシネコンのスクリーンは横長ですよね。あのスクリーンでスタンダードを上映すると左右に『黒』が出ちゃうんですが、ミニシアターの場合は左右に幕があって、スクリーン自体をスタンダードサイズに合わせてくれる。もともとのスクリーンがシネコンのように横長でないこともあって、ミニシアターで見るのに適しているという理由でスタンダードを選びました。最近の映画で言うと、去年公開されたジョナ・ヒル監督の『mid90s ミッドナインティーズ』がスタンダードでした。『WAVES/ウェイブス』(2020年)はシーンによってサイズが変わるんですが、スタンダードサイズが使われていました」

──そして<前書き>にある四箇条、その最後が「音楽は80sディスコ的な曲」というものです。

入江「これは、最初の『いびつさ』と関連していると思います。映画『フラッシュダンス』(1983年)とか、BOØWYやBUCK-TICK(バンド)とかをイメージしたんですが、『BOØWYみたいな劇伴で』なんて(商業映画では)絶対に却下されますから」

──それも含めて、入江監督が日頃好きと言っているものの影響が散見されたように思います。

入江「自分では意識していないけど、勝手にそうなっているかもしれません。脚本が初稿のままということもあって、『ここはあの映画に似ちゃってるな』とかの微調整もしていないんです。タランティーノみたいだって言われたときは意外に感じましたが、言われてみると似ているな、とか」

──音楽の話に戻すと、ラストシーンだけガラッと劇伴の印象が変わります。

入江「実はあのシーンだけディスコ調がハマらなくて、音楽の海田庄吾さんに追加で作ってもらったんです。海田さんはエンリコ・モリコーネ(イタリアの作曲家。2020年没)を敬愛している人で、シーンに合わせてマカロニ・ウエスタン調の曲をつくってくれました」

──なるほど、そういう点も含めて、監督のいう「計算していない」という言葉にすごく納得のいく映画でした。

入江「僕自身ずっと『面白いかどうかわからない』と言っていました。俺は面白いけど、客が面白いかはわからない、と。実際、メジャーだったら『これくらいのクライマックス感だと盛り上がらない』と言われてもおかしくないと思います。でも、(脚本作りや演出に関して)間に入る人が増えれば増えるほど、粗(あら)もなくなっていくけど、映画は丸くなっていく。それをなしにしてやってみようというのがこの映画です。編集して、完成しても『なにができたのかな?』と思ったくらいですから(笑)」

──シネコンでは絶対に観られない作品になっているのは間違いないと思います。わざわざミニシアターに行く価値がある。

入江「ぜひ、興味を覚えてくれた方は自分の街のミニシアターに行ってくれたらと思います。近くになければ、足を伸ばしてみてください。ミニシアターって、映画にハマるための入り口だと思っているんです。この映画をきっかけに、ミニシアターの面白さや、映画の面白さを知る。そういうきっかけになっていったらいいなと思います」

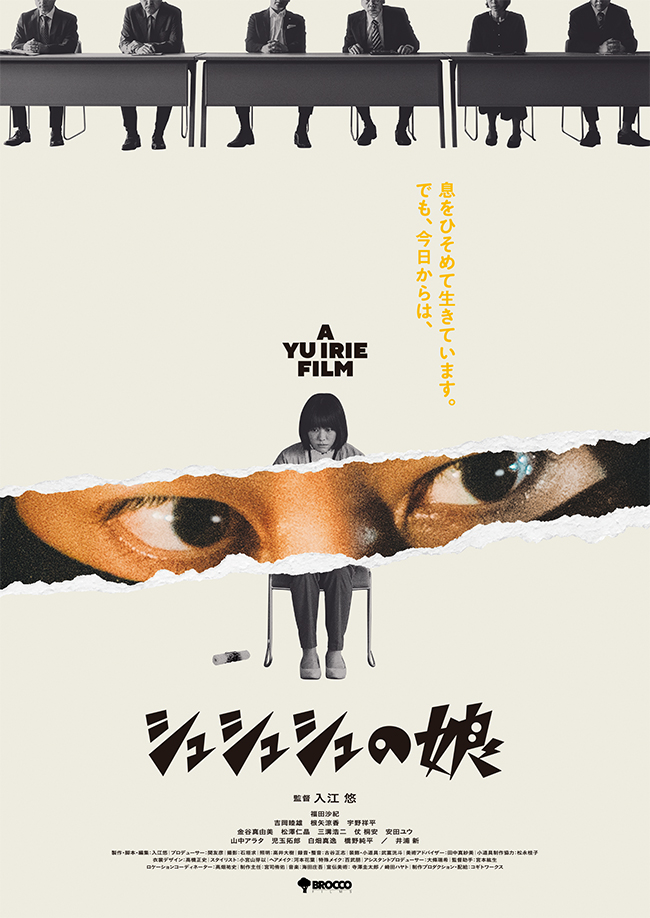

『シュシュシュの娘』

福谷市のはずれで暮らす鴉丸未宇(からすま・みう/福田沙紀)、25才。朝の日課のダンスと、ちくわをつめたお昼の弁当が大好物。ひとり身で祖父・吾郎(宇野祥平)の介護をしている。ただひとり寄り添ってくれるのは、同じ役所につとめる先輩の間野幸次(井浦新)だけ。そんなある日、間野が市役所の屋上から自殺した。理不尽な「文書改ざん」を命じられた末の死だった。悲嘆に暮れて帰宅した未宇に、吾郎は衝撃のミッションをつげる。

「仇をとるため、改ざん指示のデータを奪え」

愛車のスクーターで爆走する未宇だったが、その前には思わぬ壁が次々と立ちはだかり──。地方都市のニュー・ヒロインがいま誕生!

製作・脚本・監督・編集/入江悠

出演/福田沙紀、吉岡睦雄、根谷涼香、宇野祥平、井浦新 他

8月21日に東京・ユーロスペースほかで公開

https://www.shushushu-movie.com/

Interview&Text:Takako Sorbonne Edit:Chiho Inoue

Profile