古市憲寿×スプツニ子!が考える社会と現代アートの関係性

社会学者の古市憲寿とアーティストのスプツニ子!による「ベルトラン・ラヴィエ 社会とアートの関係性」をテーマにした対談を公開。

平成時代最後の今だから語るアート談義

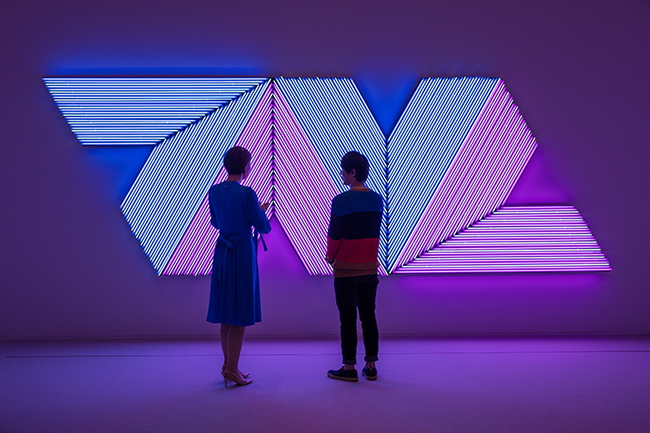

2018年8月に表参道「エスパス ルイ・ヴィトン東京」にて、「ルイ・ヴィトン×ヌメロ・トーキョー アーバンナイト」の第三弾が開催された。会期中のベルトラン・ラヴィエによる「Medley」展で、フォンダシオン ルイ・ヴィトン所蔵の全7作品の展示やカクテルパーティに加え、メインイベントとして社会学者の古市憲寿とアーティストのスプツニ子!による一夜限りのトークショーが実現。伝統的な要素と革新的な手法を用いたラヴィエのインテリジェントな作品を媒介に、アートと社会学のプロフェッショナルによる現代アートと人間社会の切っても切れない関係性について熱いトークが繰り広げられた。

古市憲寿(以下F)「今回はベルトラン・ラヴィエの展示ですがどうでしょう?」

スプツニ子!(以下S)「そうですね。鮮やかなので、視覚的に直接入ってくる感じがありながらも、独特のシニカルさというか、ものの見方というか、ちょっと視点が斜めというか。そういうところがユーモラスでいいですよね」

F「挑戦心にあふれていますよね。冷蔵庫の上に唇モチーフのソファ。どこにでもありそうなものを、ただ単につなげることでアートにする。『これをあなたはアートと認める?』と問われているような気もします。やっぱりアートって見たときにどれだけびっくりするかとか、どれだけ考えさせられるかってことが一つのパワーなんだと思います」

アートは時代のムードを切り取る鏡

F「2018年8月号の『美術手帖』(美術出版社)に、現代アートの成り立ちについて言及している論文がありました。この論文を読んで、『社会とアート』という今日のテーマが、語りにくい理由がわかったんです。アートって、もともとは人々が自由に描いていたものだったはずだけど、ある時期から王様のようなパトロンがアーティストを囲うようになった。革命で民衆の時代が来たあとは、国家がアートを活用しようとした。フランスのルーヴル美術館という民衆のためのミュージアムが象徴的ですよね。でも、現代では、その国家とアートの関係も揺らいでいる」

S「現代アートは国家と近いだけでなくて、資本主義に寄り添ってるみたいなシニカルな意見もありますよね。事例の1つに、シリアのアサド政権が国内に美術館を作ってイメージアップを試みていたという話があって。シリアに美術館のネットワークをつくるために、ルーヴル美術館に相談していたりとか、OMAというすごく有名な建築事務所と建築についてやり取りしていたっていう話があって興味深かった」

F「美術館もお金のためにせざるを得ないこともあるというか。そこになびいちゃうこともある。今回のベルトラン・ラヴィエも、資本主義とか大衆化したものを、シニカルさも込めて、アート作品にしていますよね」

S「ラヴィエはユーモラスに資本主義とアートの関係をちょっと笑っているところもあるのかなと。アートっていつもそのときの社会を切り取っているところがすごく面白いなって。例えばブロンズ像の『イボ』(写真上)。ニジェールの呪物を型取りしてブロンズにしたもの。ニジェールのエキゾチックなスカルプチャーかっこいいよねって言いながら、結局ヨーロッパ風のブロンズ様式にしてるとか、なんかそういう私たちの社会が『エキゾチズムかっこいいね』『アフリカかっこいいね』とか言いながらヨーロピアンの文化に取込んでいく様をユーモラスに見せたり結構そういう側面が面白いと思うんです」

F「普通のジャーナリストならそこで怒っちゃう(笑)。マイケル・ムーア監督みたいな芸風ならいいとしても、並みのジャーナリストは怒り方が面白くない。だから、そんなに怒らなくてもいいんじゃない?みたいに思っちゃう」

S「アーティストって、ユーモアを交えて怒るのが得意なのかもしれないですね」

“シャンティエ(工事現場)”としてのラヴィエのアート

S「ラヴィエはもともと庭師だったから、接ぎ木のアイデアで作品を作ったんですよね」

F「自分の作品のことを“シャンティエ(工事現場)”と呼ぶみたいですね。完成形として作品を展示するんじゃなくて、ラヴィエの作品はあくまでも途中経過といえる。完成系で展示されるアートとは違う」

S「あとは線がくにゃくにゃ描かれた作品『ウォルト・ディズニー・プロダクションズ 1947-2013 No.2』(写真上)も好きです。ミッキーマウスのコミックの中に、ミッキーが美術館を訪れてアート鑑賞をしているシーンがあるんですが、その中にでてくる作品を絵画として描いてアートにした作品。ミッキーの見るアートって、『ポップカルチャーから見たアートってこんなものだよね』という象徴なんじゃないかな。だから、現代アートがどう人に見られているかを、キッチュにプレイフルに表現している。そういうのって面白いなって思うんです」

F「ラヴィエの作品は、もともとあったアートの上にアートを重ねていて、そのレイヤーがまた面白い」

S「コピーしたり継ぎ足したり。あと今の私たちの社会のあり方を考えさせてくれるような所が面白いですよね」

F「そういえば、オマージュとして引用する事と盗作の境界線ってアートのどの辺にあると思いますか?」

S「うーん…。アートにおいてのオマージュと盗作の境界線は、その時代その時代で全然変わるじゃないですか。たぶん、どんなテーマであっても『境界線はどこだろう?』という事にアーティストたちは興味があって、ちょっと外して火傷しちゃうこともあるんだけど、実験し続ける事が大事なんじゃないかな」

F「評論もそうなんですけど、社会が一つの方向だけに流れたら怖いじゃないですか。だから、評論やコメンテーターといった役割があると思うんです。 『こんな見方もできるんじゃないですか』って提案する。それって現代アートも近いのかも知れないですね。スプちゃんも、よく社会に喧嘩を売ってるよね」

S「知らずにそういう時もあるかも(笑)」

アートとリアルの境界線

S「言葉を使わないコミュニケーションが大事になってきてますよね」

F「海外に行くときも、本当に言葉が必要なくなったように感じます。空港へ着いたら、ウーバーのアプリに日本語で目的地をいれればいい。ホテルもネットで簡単に予約できる。ミュージアムの解説で外国語がわからなければ、グーグル翻訳のカメラをかざせばいい。旅行くらいだったら、外国語がどんどん必要なくなっています」

S「最近のプロジェクトで、言葉を使わないコミュニケーションについて考えることがありました。現在シリア難民は500万人以上いて、ヨルダン北部のザータリという難民キャンプには8万人の人々が住んでいるんです。その難民キャンプに最近映画館ができたんですが、運営費の関係でまだ一度も使われていない。そこで“難民キャンプの映画館を応援しよう”という寄付イベントをやりました。イベントでは、お金を寄付してくれた人たちに映画のワンシーンに見立てたポーズで写真を撮ってもらい、それらの写真をインスタにアップしたり、レッドカーペットとして代々木公園ケヤキ並木通りに貼り出していきました。映画ポーズって世界共通だから、言葉を超えて難民たちにも気持ちが伝わる。それと支援してくれた人たちの顔が、はっきり見えるようにしたかったんです」

F「言葉や文化が違っても、さまざまな断絶を越えて繋がり得るというのがアートの強みということですね」

S「そう。ユーモラスな写真も沢山あって、アラビア語と日本語という言葉の壁を超えて、シリアの人もそれを見て笑えるという。表情も寄付しようってなったんですよね」

F「その映画館ではどんな映画が流されるんですか?」

S「SFや恋愛ものだったり、子どもたちはアニメだったり。やっぱり映画って世界を広げてくれる。難民キャンプには商店があったり発達はしているんだけれど、ずっと同じ場所にいるのでやっぱり外の世界も見たいんですよね」

F「生きていく上には、ファンタジーって絶対に必要ですよね」

S「夢見る事って生きる上では必須ですからね」

F「人類のほとんどが貧しかった時代にも、神話とか、物語があったわけですよね。食料だけで人は生きているわけじゃない。エンターテインメント支援、とても大事だと思います」

S「あとは、難民たちが作った映像で『15歳の花嫁』というのがあって、15歳で結婚させられた女の子の話なんですけど、彼女はシリア危機が勃発した2011年にイスラム教でタブーとされる離婚をしたあと、難民としてザータリに逃れ、現在はEUの支援で大学に通っている。映像の中で“どんな逆境でもいかに強く生きていくか”を語っているんですが、難民同士の身内でないと語られないような内容で、すごく意味のある映像だなと思いました。映像もアートもその時代にその人ではないと作れないもの、その環境じゃないと出てこないものがある。アートを通して社会を読み解くというか、それがアートの面白さだと思います」

社会がもたらす精神的貧しさとアートの関係

F「境界線が曖昧なものって多いですよね。例えばルイ・ヴィトンの服にしても、プロダクトと同時に、アート作品でもある。資本主義が発達して、多くの人がアートを身にまとえる時代が訪れたともいえます。一方で、もう絶対に実現が不可能なアートもある。最近見た中で一番凄かった“アート”はベルサイユ宮殿。途方もない。富をつぎ込んで、豪華絢爛な建物をつくった。こんなお金がかかるのにコストパフォーマンスが悪い建物は、現代の民主主義国家じゃ絶対もう無理ですよね」

S「再現もできないですよね」

F「少子高齢化によって、経済的に貧乏っていうのもあるけれど、日本は精神的にもやっぱり貧乏になっているのではないかと思うときがあります。たとえばザハ・ハディットの国立競技場さえ作れなかった。一方で、21世紀に入ってからの中国はすごかった。余裕の表れというか、奇抜な建築物がどんどん作られてきました。もしかしたら、これからの日本でで尖った人や作品はもっと生まれにくくなっていくのかも知れません」

S「ちょっとずれた貧しさの話をすると、さっきお互いの食生活の貧しさについて話してたんですが、すごく時代を表しているなと。私、家に冷凍ブルーベリーとコンビニのプロテインソーセージを常備しているんですけど、忙しいときはそれと炭酸水という食事になっちゃうんですよ。もちろん、超いそがしい時だけですが(笑)」

F「ホモサピエンスとして、生命の存続はできるけれども、それが人間らしいかというとちょっと違いますもんね(笑)」

S「違いますね。この間高知県の仁淀川というすごく奇麗な川を見に行ったときに、最近いそがしかったので美しい自然をスクリーンセーバーでしか見てなくて、バーチャルじゃないことを証明するために、石をひたすら投げてスクリーンが壊れない事を確認するという(笑)。最近の私はなんて貧しかったんだろうってショックでした」

“無駄”は現代社会を生きる上で大切な価値

F「最近、iPhoneも解像度が上がりすぎて、自然界にタブレットよりもきれいなものが中々ないと思うことがあります」

S「まさにそこはアートが切り取るべき場所だなとは思いますね。よくAIが私たちの仕事を奪っていくという議論が出てくるじゃないですか。最近、“AI搭載したドローンが、四ツ葉のクローバーを探してくれる”というのを作ったんですよ」

F「すごい! それで幸せになれるのかなれないのかわからないけど」

S「だれよりも早く幸せになる的な。そのあたり一体の全ての四ツ葉のクローバーを誰よりも先に手に入れる事ができる!」

F「世界中の四ツ葉のクローバーを独占することができる。その人が幸せになれるかもわからないし、逆に世界中から恨まれそうだけど(笑)。幸福とは何かをということを考えさせられますね」

S「私たち人間って合理性を求めるけど、実は無駄なことにも生かされているというか。無駄が生きる上での大事な価値なんだなって気づく。冷凍ブルーベリーもプロテインソーセージも食べるけど、クローバーを探すという無駄がいかに私の幸せに貢献しているかって反省しています」

F「僕の家には水とチョコしかないんですよ。チョコが一番好きな食べ物。チョコより美味しいものがあれば食べるけれど、それより美味しくなければ食べない(笑)」

S「絶対にリハビリしたほうがいいと思う(笑)」

F「人間らしさって、“無駄”の類義語なのかもね。さっきの四つ葉のクローバーを探すドローンは、たぶん人間しか発明できない」

S「『AIがもっと売れる音楽とかアートを作ることになったらどうします?』という質問をよくされるんですけど、別にアーティストって、AIがアート作ろうが作るまいが、アート作るのやめないじゃないですか。人間って別に勝ちたいからって作るわけじゃなくて、やりたいからやってることが沢山あると思うんですよ」

F「たしかにそこが原点だよね。お客さんも、観たいから観る。人間が作ったものか、AIが作ったものかは二次的な問題です。確かなことは、少なくともしばらくの間、アートの受け手は人間ということ。そして人間だから、ラヴィエの作品に対して様々な解釈をしたり、色んな感情を抱いたりする。この一連の営みって、とても人間的ですよね」

S「古市さんは自分が人間らしいと思う時はどんなときですか?」

F「チョコレートを食べてるとき。生きる為だけならチョコは必要ない。虫歯にもなるし。冷凍ブルーベリーとプロテインソーセージとは違ってとても人間らしいなって思います(笑)」

Photos : Masakazu Kouga Text : Mei Fujita Edit : Kefa Cheong

Profile