カンヌ制覇に続いて、次はアカデミー賞か!? 映画『ANORA アノーラ』

いま話題沸騰の映画といえば、これをおいて他にないだろう。米ニュージャージー出身の俊英、ショーン・ベイカー監督(1971年生まれ)の『ANORA アノーラ』だ。彼の長編第8作目となる本作は、2024年5月に開催された第77回カンヌ国際映画祭で見事最高賞のパルムドールを受賞。そして来るべき3月2日(日本時間3月3日)に授賞式を控える第97回アカデミー賞では大本命のひとつとして堂々6部門にノミネートを果たしている(作品、監督、主演女優、助演男優、脚本、編集)。

インディペンデント・スタイルを貫き、独自の進化を遂げながら、華やかな賞レースを賑わせるようになった快進撃には目を見張るばかり。特にA24で全米配給された『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』(2017年)から『レッド・ロケット』(2021年)、NEON配給となった今回の『ANORA アノーラ』の3作は“ホップ・ステップ・ジャンプ”とでも呼べる最強の流れになったのではないか(順に35mm、16mm、35mmとすべてフィルム撮影)。

注目の俊英、ショーン・ベイカー監督が夢なき今の時代に贈る“アンチ・シンデレラストーリー”の大傑作

ショーン・ベイカー監督はニューヨーク大学映画学科を経て、2000年に初めての長編映画『Four Letter Words』を監督。シー・チン・ツォウとの共同監督による第2作『Take Out』(2004年)ではNYの中華料理屋の配達人として働く不法移民の中国人男性の1日を描き、インディペンデント・スピリット・アワードにノミネートされるなど一躍注目を浴びた。同時期の米インディーズ映画のムーヴメントとして知られる「マンブルコア」が監督や俳優当人たちの身の回りの世界──中産階級の白人の若者たちの日常生活や人間関係を主題としていたのに対し、ベイカー監督は第3作『Prince of Broadway』(2008年)でもNYの路上で偽ブランド品を売るガーナ移民の男を描くなど、早くから“社会派”の視座を獲得していた。

LAのサンフェルナンドバレーを舞台にした第4作『チワワは見ていた ポルノ女優と未亡人の秘密』(2012年)では初めてセックスワーカーの女性を描き、全編iPhone撮影による第5作『タンジェリン』(2015年)ではLAで暮らすトランスジェンダーのセックスワーカー2人が主人公。そして第6作『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』のフロリダ、第7作『レッド・ロケット』のテキサスへと場所を移してきて、『ANORA アノーラ』では久々にNYに舞い戻った。一作ごとに意義深い連なりを形成するベイカー監督のフィルモグラフィは、現代のアメリカを探究していく社会学サーガといった趣もある。

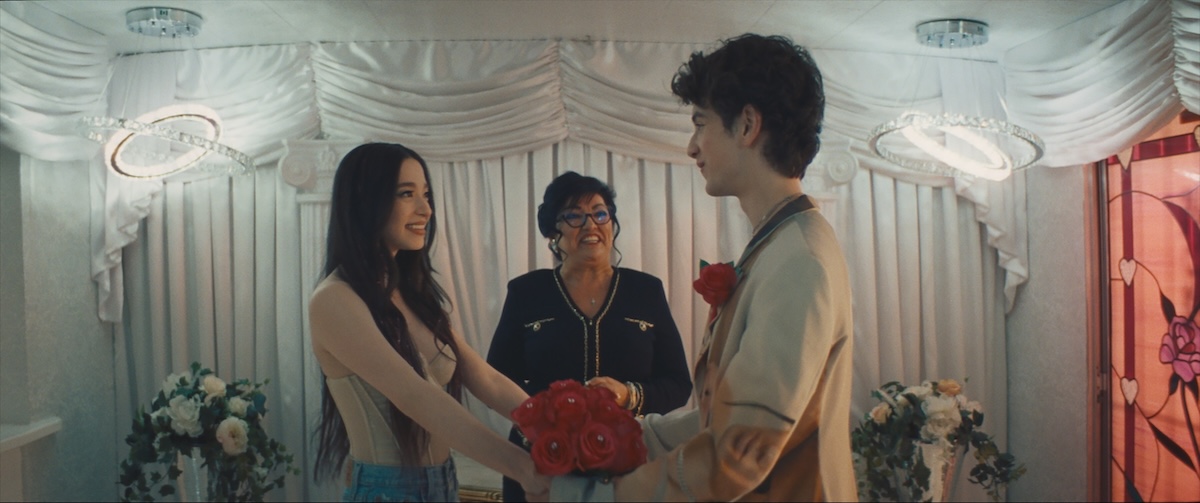

その中でも『ANORA アノーラ』はひとつのピークとなる最初の集大成であり、相当意識的な勝負作だともいえるだろう。お話は一見シンプル。主人公はアニーことアノーラ(マイキー・マディソン)。NYブルックリンのロシア系移民の多い地区である“リトル・オデッサ”ことブライトンビーチで暮らしている23歳のストリップダンサーだ。そんな彼女は職場のクラブで、21歳のロシア人の新興財閥の御曹司──グローバル大企業経営者の両親を持ち、いまはNYの豪邸に滞在しているイヴァン(マーク・エイデルシュテイン)と出会う。そして彼がロシアに帰るまでの7日間、1万5000ドルの報酬で“契約彼女”の仕事を引き受ける。パーティにショッピングにとバカ騒ぎの日々を過ごした2人は、その勢いに任せて、なんとラスベガスの教会で衝動的に結婚。しかしロシアにいるイヴァンの両親は、息子が娼婦と結婚したとの噂を聞いて激怒。屈強な手下の男たちを2人のもとに送り込んでくるのだが──。

軽く観ようと思えばもうお話を追うだけで充分面白い。珍騒動をめぐる人間関係のドタバタと、饒舌な台詞で転がしていくスクリューボール・コメディとして存分に楽しめる。カンヌ国際映画祭でコンペティション部門の審査員長を務めたグレタ・ガーウィグも、ルビッチやホークスといった名監督による往年のハリウッドのロマンティックコメディを例に出して賞賛していたし、“ラスベガスの教会で衝動的に結婚”というラインは、『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009年/監督:トッド・フィリップス)などでも使われた定番ネタでもある(米ネバダ州は婚姻手続きが簡便なことで有名)。

ただしチャラい見た目とは裏腹に、実は深掘りすればするほど、アメリカの実相、世界構造の様相など、“社会派”としての深い主題が色々見えてくるのがショーン・ベイカー監督の凄さだ。とりわけ彼の卓越は、いわゆるポリコレ的風潮からも見捨てられがちな者たち──「いま本当に疎外されている人々とは誰か」を考え、その在り様を絶妙な距離感で見つめるところにある。

例えば前作『レッド・ロケット』の主人公は落ちぶれた元ポルノ男優だった。サイモン・レックス扮するハリウッドから都落ちして地元のテキサスに帰ってきた白人男性のセックスワーカー。天然かつ大らかにトキシック・マスキュリニティ(有害な男らしさ)を地で行く男だが、しかし実は2017年からの#MeTooの流れの中で、いちばんスクリーンのフレームから排除され、腫れ物扱いされてきたのがこういった人物だ。もちろんベイカー監督は別に彼の肩を持つわけでもなく、ダメ男をダメなまま、こいつダメだよなと描く。そこにはどんな存在も差別しない優しさと、聡明でニュートラルな批評的距離感に裏打ちされた、根本的な人間信頼と全肯定の目線が感じられるのだ。

また『レッド・ロケット』は2021年の映画だが、物語の時代背景は2016年の米大統領選の時期で、テレビの中のドナルド・トランプも映る。まだヒラリー・クリントンの優勢がニュースで伝えられていた頃だ。そして今回の『ANORA アノーラ』は劇中テロップなどで明示されるわけではないが、まだ新型コロナウイルスのパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻の前で、時代設定は2018年。つまり第一期トランプ政権の真っ只中。そう考えると『レッド・ロケット』と『ANORA アノーラ』は、同じ世界線の延長にあるワンセット、もしくは“ほぼ続編”と捉えていいのではないか。ちなみに両作とも撮影は『WAVES/ウェイブス』(2019年/監督:トレイ・エドワード・シュルツ)などのドリュー・ダニエルズが担当している。

それでもゆるふわでオフビートな『レッド・ロケット』に比べ、『ANORA アノーラ』は“勝負作”らしく極めて緻密に設計された作劇。まるで三幕仕立ての戯曲のような構成をウェルメイドに備えている。物語の基本は『マイ・フェア・レディ』(1964年/監督:ジョージ・キューカー)型──その原作であるバーナード・ショウの戯曲『ピグマリオン』(1912年)タイプのシンデレラストーリーという定型的な枠組みが下敷きになっている。つまり裕福な上流階級の男性がアンダークラスの女性を見初めるというもの。そのテンプレートをパロディックに引っ繰り返す“アンチ・シンデレラストーリー”が、『ANORA アノーラ』という作品組成の大枠である。とりわけ直截的なベースになったと考えられるのは、ジュリア・ロバーツが天真爛漫なコールガールを演じ、リチャード・ギアがウォール街の実業家役に扮した『プリティ・ウーマン』(1990年/監督:ゲイリー・マーシャル)だろう。

現在、アカデミー賞主演女優賞にノミネートされているアノーラ役のマイキー・マディソンは、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年/監督:クエンティン・タランティーノ)や『スクリーム』(2022年/監督:マット・ベティネッリ=オルピン、タイラー・ジレット)の端役からの大抜擢。今回は脚本段階からコミットし、ユニークなヒロイン像を魅力的に作り上げていった。

もともとショーン・ベイカーは当事者性を演者に強く求める監督で、演技未経験者のことを「ファーストタイマー」と呼んで積極的に起用してきた。例えば『タンジェリン』(2015年)では実際にトランスジェンダーで演技未経験の2人を主演に据え、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』ではヤンママ的なシングルマザーの主人公にインスタグラムで発見したリトアニア出身の移民の女性を起用して、彼女を名優ウィレム・デフォーと組ませた。

対して『ANORA アノーラ』ではユダヤ系のマイキー・マディソンがロシア語やポールダンスの練習を重ね、演技者としてのアプローチを大切にしたことから、ベイカー監督の通例よりは“フィクション度を少し上げた”作りだといえる。ロシア新興財閥の息子イヴァン役を務めたのは、「ロシアのティモシー・シャラメ」ことマーク・エイデルシュテイン。そして物語が進むに連れてどんどん存在感を増してくる、ロシアから派遣されたイゴールという用心棒の役を、第74回カンヌ国際映画祭グランプリを獲得したフィンランド/ロシア合作映画『コンパートメントNo.6』(2021年/監督:ユホ・クオスマネン)の好演で注目されたユーリー・ボリソフが演じている(アカデミー賞助演男優賞にノミネート)。

そう、言わば未体験ゾーンであるトップ・オブ・トップの経済階層にひとり迷い込んだアノーラが、唯一暗黙のうちに心を通わせていく人間がロシアの用心棒の男性イゴールである。彼の詳しい素性はなかなか語られないが、アノーラと同じく出自は“持たざる者”の側であり、自分の肉体そのものを仕事道具として使って大富豪に仕える一介の労働者であることは間違いない。

その一方、徐々にアノーラとの分断を露呈させていくのが、単なる勢いとはいえ仮にも結婚にまで至った大富豪の息子イヴァンだ。フランスの経済学者トマ・ピケティの名著『21世紀の資本』に倣えば、イヴァンは「世襲性資本主義」の露骨な体現者である。ただ生まれが良かったから、先代からの相続であらかじめカネと権力を手に入れていた社会階層の覇者。コスチュームプレイの歴史劇によく出てくる、国王や貴族のバカ息子の現代版とでもいったキャラクターの帝王2世。対して同じロシア系ながら拙いロシア語しか話せないアノーラは、おそらく移民2世、もしくは3世あたりの市井の庶民であり、彼らの間の社会階層や経済格差は埋まりようがないほど巨大に開いている。

一貫して“経済”と“労働”の在り様を実質的なテーマに据えてきたショーン・ベイカー監督は、アノーラの必死の悪戦苦闘や空転を通して、いまの時代における“市井の庶民”の哀歌を奏でたのかもしれない。同じくNYを舞台にした先述の『プリティ・ウーマン』にしろ、またジェリー・ブラッカイマー製作の『コヨーテ・アグリー』(2000年/監督:デヴィッド・マクナリー)にしろ、20世紀の終わりの時点では、まだ努力して夢をつかむ──アメリカン・ドリームの可能性が成立した時代だった。

でもいまやすべては運で決まるとばかりに、トップ・オブ・トップに当たる桁違いの富裕層の座に、とんでもないポンコツがいたりする。そして上位1%のグローバル経済の覇者たちは、アノーラを含む下位99%側──我々のような庶民たちに“セレブリティの夢”を見せる。でもそれは嘘。結局彼らは下々に何の関心もなく、ただ搾取するだけ。それでも我々はその夢を簡単には捨てきれない。

ロマンティックコメディやセックスコメディとしての愉楽も快調に機能させている本作は、いわゆる中産階級的な人物や風景をほとんど映さない映画でもあり、それはまさに現在我々が生きている世界構造の表象だろう。そして“99%側のアイコン”として元気いっぱいに屹立したアノーラに寄り添う音楽も、オープニングとラスベガスの結婚式のシーンで流れるテイク・ザットの「Greatest Days」(2008年)や、タトゥーの「All the Things She Said」(2002年)といった我々におなじみの“普通の流行歌”だ。さらに物語の行き着く先は、ベイカー監督も敬愛を表明しているフェデリコ・フェリーニ監督の『道』(1954年)や『カビリアの夜』(1957年)などを仄かに連想させる、とびきり素晴らしい名シーンになったことをそっと付け加えておきたい。

『ANORA アノーラ』

監督・脚本・編集/ショーン・ベイカー

出演/マイキー・マディソン、マーク・エイデルシュテイン、ユーリー・ボリソフ、カレン・カラグリアン、ヴァチェ・トヴマシアン

2月28日(金)全国公開

anora.jp

配給/ビターズ・エンド ユニバーサル映画

©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

映画レビューをもっと見る

Text:Naoto Mori Edit:Sayaka Ito

Profile