みなさんこんにちは! ワインブロガーのヒマワインです。さて、みなさんはワインの「品種」っていくつご存知ですか? 大丈夫、「ひとつも知らない」のが普通です。ただ、たったひとつだけでも品種を知っておくと、ワインを選ぶのがちょっと楽しくなったりもします。

というわけで今回は、東京・恵比寿のワインショップ「ワインマーケットパーティー」の沼田英之店長に、知っておくべき白ワインの品種について、教えてもらいましたよ!

【目次】

シャルドネを知ればワインの世界がわかる

【1本目】アラン・マティアス シャブリ2022

【2本目】エミリアン・ジレ ヴィレ・クレッセ カンテーヌ2021

【3本目】メゾン・ジョセフ・ドルーアン ピュリニー・モンラッシェ

【4本目】1924 ダブル・ゴールド バタリー シャルドネ

【5本目】ブランクキャンバス タノ シャルドネ

【6本目】高畠ワイナリー ラ・クロチュア エレクトリック エン上和田シャルドネ 2022

【7本目】セレマ シャルドネ

【8本目】ロータリ

シャルドネの白ワインを楽しもう!

シャルドネを知ればワインの世界がわかる

ヒマワイン(以下、ヒマ)「さて今日は『覚えておくべき“たったひとつ”の白ワイン品種』がテーマです。それはズバリ、なんでしょう?」

沼田店長(以下、店長)「はい、『シャルドネ』という品種です」

ヒマ「シャルドネですか! 私も大好きな品種ですが、なんでシャルドネなんでしょう?」

店長「シャルドネは土地によって“七変化”する品種。ですので、ちょっと大袈裟にいえば、シャルドネを知ることはワインの世界を知ることと言ってもいい」

ヒマ「なるほど〜」

店長「ワインの品種はまるで呪文みたいであれこれ覚えるのは大変ですが、『シャルドネ』だけ知っていれば、それだけで多彩な味わいを楽しむことができるんです。今回は、そんなシャルドネを楽しむための8本のワインをご紹介しましょう」

ヒマ「おお、面白そうですね。早速お願いします!」

シャルドネを知るためのワイン1:アラン・マティアス シャブリ2022

店長「シャルドネの基本の味その1、それが『シャブリ』です」

ヒマ「出ました有名ワイン。よく『牡蠣に合う』とかって言われるやつですね。このシャブリに使われているぶどう品種が、実はシャルドネなんですよね」

店長「そうなんですよ。『シャブリ』というのはフランスの土地の名前。シャブリって名前は知っていても、品種までは知らないという方は多いかもしれませんね」

ヒマ「だいたいラベルには『シャブリ』しか書いてないですからね。不親切なんですよ、フランスのワインは(笑)」

店長「シャブリといえばキリッと爽やかなシャルドネの代名詞なのですが、最近は温暖化の影響もあってすごく熟度の高いブドウが採れるようになっています。このワインも爽やかさのなかに旨みもあって、素晴らしいですよ」

ヒマ「うわっ、いきなりこれはうまい! レモンのような爽やかさ、蜜りんごのようなリッチさが共存しています。たしかに、旨みも強いですね」

店長「その旨みこそがシャブリの特徴である“ヨード”っぽさ。ちょっと海苔の佃煮のようなニュアンスですね。大昔、シャブリの土地は海の底でしたから」

ヒマ「白ワインに海苔の佃煮の要素があっておいしいのかよと思われるかも知れませんが、おいしいから不思議ですよね……」

シャルドネを知るためのワイン2:エミリアン・ジレ ヴィレ・クレッセ カンテーヌ2021

店長「続いては『マコネ地区』のワインです」

ヒマ「これもフランスのワインですね」

店長「世界中で栽培されるシャルドネなどの品種は『国際品種』と呼ばれますが、国際品種のワインは突き詰めるとフランスのどこかの地方のスタイルに似てくるんです。ですので、まずはフランス国内におけるスタイルの違いを知ってもらいたいなと」

ヒマ「フランスのシャルドネといえば、『ブルゴーニュ地方』が有名ですよね。「シャブリ」はこのブルゴーニュの北部、『マコネ』は南部。南北で味のスタイルが違うと」

店長「大違い、と言っていいでしょうね。これがシャルドネの面白さなんですよ。ぜひ飲んでみてください」

ヒマ「あ、本当だ。黄金糖のような色合いで、ものすごくリッチな甘みを感じます。蜂蜜を溶かした極上の紅茶みたいな……」

店長「この地区では、ワインに独特な風味を与える貴腐菌と呼ばれる菌が付着したぶどうも混ぜて造られる事が多いんですよ。この造り手さんは『ブドウが秋のウサギのような茶色になるまで収穫しない』遅摘みや貴腐のぶどうだけのワインも造っているのですが、このワインも凝縮感もあって若干甘味も感じます」

ヒマ「マコネ地区のシャルドネは総じて果実味豊かで飲みやすい印象ですが、これは格別ですね」

店長「はい、これもシャルドネの多彩な顔のひとつなんです」

シャルドネを知るためのワイン3:メゾン・ジョセフ・ドルーアン ピュリニー・モンラッシェ

ヒマ「泣く子も黙る、といった王道中の王道のシャルドネが出てきましたね」

店長「はい、シャルドネの世界最高と言っていい名産地・ブルゴーニュ地方のなかでも、もっとも評価の高い村のひとつピュリニー・モンラッシェ村のぶどうを使ったワインですね。造り手はブルゴーニュの大手生産者です」

ヒマ「こんなもんおいしいに決まってるわけですが、飲んでみるとやっぱり問答無用でおいしいですね。これぞシャルドネという味」

店長「石灰のような香り、ラムネのような親しみやすさ、そこに柑橘の皮のニュアンス。世界中にファンの多いブルゴーニュのシャルドネ、そのど真ん中の味です」

ヒマ「レストランでグラスワイン選びに迷ったら、「ブルゴーニュのシャルドネはありますか?」と聞くといいかもですね。たいがい、リッチで華やかな白ワインが出てくるはずです」

店長「そうですね。ここまで見てきた『シャブリ』『マコネ』『ブルゴーニュ』が、フランスにおけるシャルドネの典型的な味わい。興味のある方は、この3つの産地のシャルドネを飲み比べてみると、この品種の面白さ、そして白ワインそのものも魅力を知ることができると思いますよ!」

シャルドネを知るためのワイン4:1924 ダブル・ゴールド バタリー シャルドネ

ヒマ「続いてはアメリカ・カリフォルニアのワインですね。『1924 ダブル・ゴールド バタリー シャルドネ』というワイン。バタリーというのは、“バターみたいな”って意味ですよね」

店長「はい。ワインを飲んでいると『樽が効いてる』という表現をしばしば耳にしますが、それが非常によくわかるワインなんです。ちょっと飲んでみてください」

ヒマ「強烈ですねこれは! まるでバターをたっぷり使った焼きたてのフィナンシェとか、バニラを効かせたシュークリームのような味わいです」

店長「シャルドネという品種はステンレスタンクで発酵・熟成させるとクリーンで爽やかになりやすく、オーク樽を使うとこのようなテイストになりやすいんです。これはやや極端な例ですけどね」

ヒマ「最初に飲んだ『シャブリ』とは大違いの味。この振れ幅もまた、シャルドネの魅力ということですね。オーストラリアのシャルドネもこういうタイプが多い気がします」

店長「はい。シャブリもおいしいし、こういうアメリカンな濃いテイストもおいしいのがシャルドネの魅力です」

ヒマ「ホームパーティに『バター味のワイン買ってきたよ〜』と持ち込めば確実に盛り上がる、そんな1本ですね!」

店長「いいですね! シーザーサラダやオマール海老のビスクといった、味の濃い料理と合わせると輝くと思います」

シャルドネを知るためのワイン5:ブランクキャンバス タノ シャルドネ

店長「次は一気に異なるテイストになります。ニュージーランドの南島で、非常に高く評価されている生産者のシャルドネです」

ヒマ「ニュージーランドは、別の白ワイン品種(ソーヴィニヨン・ブラン)が有名ですよね」

店長「たしかにそうなんですが、私はニュージーランドのシャルドネが世界のなかでも非常に優れていると思っているんです。ぜひ試してみてください」

ヒマ「これはうまい。めちゃくちゃクリーンで爽やかなシャルドネですね」

店長「スタイルとしては最初に飲んだシャブリに近いですよね」

ヒマ「ニュージーランドは南半球に位置しているから、北島より南島が涼しい。いかにも“涼しい産地のシャルドネ”という感じがします。軽く酢で〆た小肌とか合いそう」

店長「かなり寒い土地でもしっかりと熟すシャルドネの良さが出ていますよね。暖かい土地ではボリュームたっぷり。涼しい土地ではシャープ。この振り幅が、シャルドネの魅力なんです」

シャルドネを知るためのワイン6:高畠ワイナリー ラ・クロチュア エレクトリック エン上和田シャルドネ 2022

店長「続いては日本ワイン。高畠ワイナリーの「ラ・クロチュア エレクトリック エン上和田シャルドネ 2022」です」

ヒマ「フランスワインを思わせるクラシックなラベルに“エレクトリック”っていうワイン名と稲妻マークみたいなのが特徴的ですね」

店長「ブドウ園の周りを電気柵で覆ったことから、この名前になっているみたいですね。まずは飲んでみましょうか」

ヒマ「うーん、驚きました。これ、ブラインド(どんなワインかを明かさずに飲むテイスティングの方法)で飲んだら、日本ワインとは到底答えられません」

店長「どちらかというと、フランスよりもアメリカ寄りに感じるくらいのボリュームがあるんですよ」

ヒマ「日本のシャルドネもあなどれないですね」

店長「そうですね。これは山形県のワインですが、九州にも評価の高いシャルドネを造る蔵元があったりしますしね」

ヒマ「長野や岩手、広島のシャルドネもおいしいのを飲んだことがあります。「日本のシャルドネ飲み比べ」もできちゃいますね!」

シャルドネを知るためのワイン7:セレマ シャルドネ

店長「次に紹介するのは南アフリカのワインです」

ヒマ「ここまでフランス、アメリカ、ニュージーランド、日本と見てきましたが、本当に世界中で造られていることがわかりますね」

店長「アフリカでワイン!? と思われるかもしれませんが、南アフリカはワインの一大産地。アフリカ大陸最南端の土地だけに、気候がフランスに似ているんです」

ヒマ「地球温暖化の影響もあまり受けていないエリアだとも聞きますね」

店長「それだけに、このワインもグレープフルーツの皮を思わせるような、とっても豊かな酸があるんです」

ヒマ「最初のほうに飲んだブルゴーニュを連想させる、とてもエレガントなスタイルですね。それでいて価格もリーズナブルです」

店長「ソムリエが飲んでも、南アフリカのワインはフランスと勘違いすることが多いんですよ。そういう意味で、フランスのシャルドネはちょっと高くて手がでないなって方は、手始めに南アフリカを飲んでみるといいと思います」

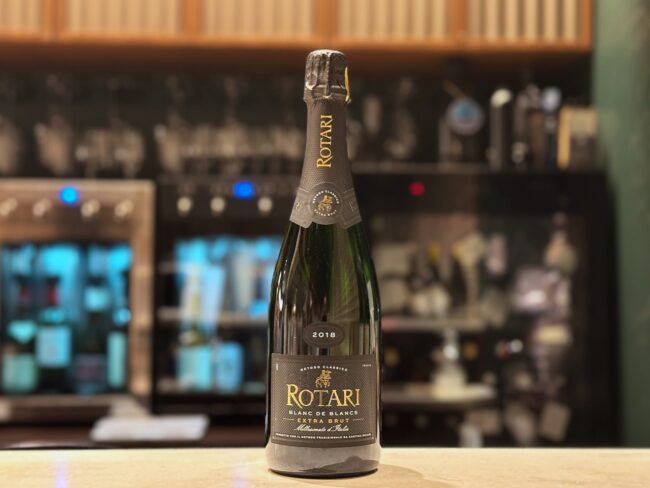

シャルドネを知るためのワイン8:ロータリ

店長「最後はガラッと趣向を変えて、スパークリングワインです。これはイタリアのワインですが、フランスのシャンパーニュ地方で造られる発泡性のワイン、いわゆる“シャンパン”にも、シャルドネは使われるんですよ」

ヒマ「『ブラン・ド・ブラン』っていうのは、白ワイン品種だけで造られたスパークリングワインってことですね」

店長「そうですね。そして、多くの場合それは『シャルドネ100%』を意味します」

ヒマ「このワインは価格と品質のバランスが素晴らしいですね。3,850円は決して安くありませんが、昨今はこの値段ではシャンパンは買えませんし、ちょっとしたお祝いの日にギフトするのにすごくいい選択肢な気がします」

店長「ここはスパークリングワイン専門の協同組合なんです。とにかく品質に対して価格が安く、イタリアのスパークリングワインを探すなら知っておいてもらいたい造り手さんなんですよ」

ヒマ「シャルドネっていう品種は、スパークリングワインにしてもおいしいですね」

店長「“泡”にすると、レモンやグレープフルーツ、そしてキンカンのような爽やかな果実感が魅力になりますね。そして、数年寝かせると、今度は香ばしさも出てくる」

ヒマ「熟成してもおいしいという。熟成したシャルドネの話をしだすとキリがないので、今回は省略しましょう」

店長「間違いありません(笑)」

シャルドネの白ワインを楽しもう!

ヒマ「ステンレスタンクか、オーク樽かによって大違い。育つ土地によっても大違い。シャルドネって、本当に興味深い品種ですね、改めて飲んでみると」

店長「今回は取り上げませんでしたが、このシャルドネを皮や種ごと醸せば最近話題のオレンジワインにもなりますからね」

ヒマ「まるでワイン界のコスプレイヤーですね。樽や土地といったメイクや衣装によって、まったく違うキャラクターになってしまう」

店長「だからこそ、何本か続けてシャルドネだけを飲んでみると、ワイン自体の面白さに触れられる。そんな品種かもしれませんね」

ヒマ「一度シャルドネのスタイルがわかれば、世界中の産地の特徴もわかってしまう。樽がワインにもたらす影響もわかる。一気にワイン中級者になれちゃいそうです!」

店長「ぜひ、シャルドネの“七変化”楽しんでみてくださいね」

ワインマーケット パーティ

住所/東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイスB1F

営業時間/11:00〜20:00

TEL/03-5424-2580

winemart.jp

「ソムリエ店長が教えるちょっとマニアックな基本」シリーズをもっと読む

Photos & Text: Hima_Wine

Profile

https://himawine.hatenablog.com/

YouTube「Nagiさんと、ワインについてかんがえる。Channel」共同運営

https://www.youtube.com/@nagi-himawine

Twitter:@hima_wine