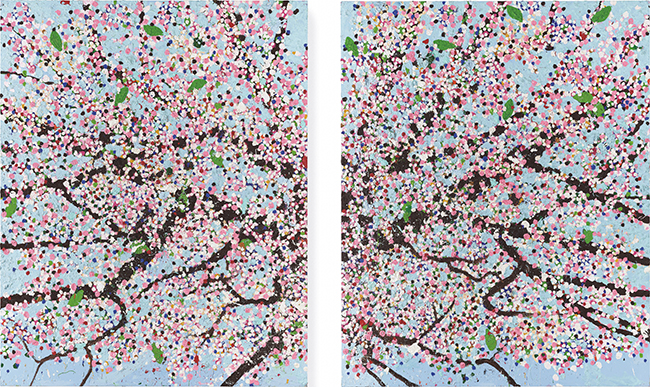

アートシーンに衝撃を与え続けてきた最重要作家の一人、ダミアン・ハースト。その最新作、パリのカルティエ現代美術財団主催の展覧会で賞賛を浴びた“満開の桜”が日本へ上陸。「ダミアン・ハースト 桜」展──この眺めが誘(いざな)う境地とは。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2022年4月号掲載)

ダミアン・ハーストの現在地──咲き誇り、散りゆく桜の向こう側

牛やサメの輪切り、ダイヤで覆われた頭蓋骨…。過激な作風の果てにたどり着いた圧巻の光景。本人の発言から、そのヴィジョンを探る。

無限の絵画の世界を探求するダミアン・ハーストの新境地

ロンドン、テムズ川の近く。一人の男が、黙々とキャンバスに向かっていた。その広々としたスタジオにあるのは、爛漫に花咲く木々のペインティング。絵は男の背丈よりずいぶん高いが、彼のほかにアシスタントの姿はない。未曾有のウイルスが世界中を覆う最中のことだった。

「パンデミックは誰にとっても大変な出来事だけど、私自身はほとんど変化がなかった。ただ、より孤独に絵を描くようになっただけ。この広々としたスペースで、誰の手も借りずに巨大な絵を描くことになったんだ。……とても楽しいよ。雲の中の明るい兆し、といったところかな」

ダミアン・ハーストは、イギリスを代表する現代アーティスト。1980年代後半に気鋭の作家としてアートシーンに登場して以来、30年以上にわたり第一線を走り続けている。幾何学的に並べられたカラフルなドットからなる「スポット・ペインティング」シリーズに始まり、厚く重ねられた色彩による「ヴィジュアル・キャンディ」シリーズ、そして19世紀のポスト印象派時代の絵画と抽象主義に刺激を受けたという「ベール・ペインティング」シリーズなど、画家として確かなキャリアを築いてきた。

その一方、“過激”といえる作風でも知られている。牛の頭に群がるうじ虫がハエへと羽化し、死んでいく姿を見せたインスタレーション『1000年』、18世紀の人間の頭蓋骨を型取り、実物の歯と多数のダイヤモンドで覆った彫刻『神の愛のために』などがその一例だ。これらの作品は、17世紀の絵画において広く普及した死生観「メメント・モリ(死を忘れるな)」を彷彿とさせる。“生と死”について探求し、表現し続けるアーティストと呼称されることも多い。そんな作家がたどり着いたのが最新作「桜」シリーズだ。世界中でロックダウンが起こるなか、絵画に全姿勢を向け、描き続けたという107点の桜の絵。あらためて本作は、ハースト自身の人生において、またキャリアにおいて、どんな意味を持つ作品となったのだろうか。

ありふれた主題で挑む美術史へのオマージュと破壊

“花”は美術史上において普遍的なモチーフでもある。なぜ今、ハーストは桜を描こうと思ったのだろうか。その始まりは「ベール・ペインティング」を描いていたときだった。

「絵の中に15センチぐらい奥行きを出して、ドットの向こうに何かが見えるような感じにしようと思っていた。そのとき、自分が何をしているのかはわかっていなかったけど、奥行きのある抽象絵画のようなものを試みていたんだ」

その絵は、まるで庭や木のように生き生きとした姿でハーストの目に映った。そこから「木を描いてみよう」という思いに至ったのだった。

「ただ木を描いても、芸がないように見えるだろう。でも、抽象的でありながら、具象的でもあったら、この二つの世界を行き来できる。試してみようと思った」

子どもの頃、母親が油絵具で桜を描いていた姿も重なった。「汚れるから」と、使わせてもらえなかった油絵具。それがかえって心をくすぐり、絵画の世界に魅了されることとなった。ハーストにとって桜は、過去の記憶を呼び起こさせるモチーフでもあったのだ。新たなテーマを手に、絵画への探求が始まった。

ハーストの「桜」は、伝統的な主題を扱いながらも、その力強い痕跡からさまざまな実験的態度が見て取れる。その一つが、大きな身振りで絵具を飛ばしていく描き方だ。20世紀に台頭した「アクション・ペインティング」と呼ばれる技法である。戦後の抽象表現主義作家、ジャクソン・ポロックがその代表的存在として知られるが、ハーストはこの技法をポロックのように床の上で行うのではなく、キャンバスを壁に立てかけて行い、オマージュした。筆先から、まるで花びらが散るように色彩が広がっていく。作家の身体的な行為によるエネルギーを、絵画の中にも感じることができるだろう。

最大で縦5メートル、横7メートルを超えるサイズと、目の前に迫るような大胆なトリミング。このスケール感も本作ならではの試みだ。

「絵画に没入できるような感覚にしたくて、作品を大きくした。木を見上げているようにしたかったんだ。重力がない桜の天蓋のように。僕の作品のすべてがそうだが、目の前に、攻撃的に迫るようにしたかった。観客には、作品によって身体的な反応を体験してほしいんだ」

「桜」を目の前にしたとき、満開の桜並木の下に身を置いたような高揚感に包まれるだろう。そして根底にある、作家の絵画への飽くなき探求。気づけば見る人も、無限に続く絵画の旅へと誘われていくに違いない。

“生と死”と“美と醜”に日本の美学を重ね見る

ところで、人々にとって数多ある花の中でも桜は特別な存在だ。満開の桜を見て春の訪れを感じ、散りゆく花びらを名残惜しく思い、新緑の季節は葉桜を眺め、寒くなれば辛抱強く冬を越す大木の姿に心を打たれる。そしてまた春が来て、再び花を咲かせるように、私たちは生命の循環と儚さと、その美しさを感じるものだ。ことに日本には、梶井基次郎が書いた「桜の樹の下には屍体が埋まつてゐる!」という名文がある。疑うことなく、一度は信じ込んだ経験がある人も多いのではないだろうか。つまり日本人にとって桜は、単なる美しい花ではなく、美(び)の陰に醜(しゅう)が潜むことを想像させるものであり、表裏一体の“生と死”を感じさせるものでもある。

この春、ダミアン・ハーストが描いた「桜」が日本にやって来る。幻想的な桜の世界に抱かれながら、我々は何を感じるのだろうか。

(※文中の発言はカルティエ現代美術財団での展示および本展の関連資料より抜粋し、構成したもの)

「ダミアン・ハースト 桜」展

昨年、パリのカルティエ現代美術財団主催の展覧会で、世界初公開された「桜(Cherry Blossoms)」シリーズの巡回展が日本上陸。これがダミアン・ハーストの本邦初の大規模個展となる。(主催:国立新美術館、カルティエ現代美術財団)

会期/〜5月23日(月)

会場/国立新美術館

住所/東京都港区六本木7-22-2

Tel/050-5541-8600(ハローダイヤル)

https://www.nact.jp

※最新情報はサイトを参照のこと。

Text : Akane Naniwa Edit : Keita Fukasawa

Profile