ウィリアム・クラインの“写真都市”とは?

6月10日まで、21_21 DESIGN SIGHTにて開催中の展覧会「写真都市展─ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち─」。今年90歳を迎える伝説の写真家ウィリアム・クライン本人から届いたコメントとともに、クライン以前/以後の一大転換を振り返り、来たるべき“写真×都市”の新地平を展望する。(「ヌメロ・トウキョウ」2018年4月号掲載)

<ウィリアム・クラインの作品>

本記事では都市4部作を中心とする作品群と、コンタクトプリントにペイントを施した作品2点を掲載。展覧会では写真、映画、写真集などに加え、彼の作品を用いた映像作家TAKCOMによるマルチプロジェクションを行う。(上)『Le Petit Magot, November 11th, Paris 1968』

ウィリアム・クライン×若手写真家たちが写す“都市の行方”

それはまさに“事件”だった。粗くブレた画面にうごめく、生々しく不遜な人々の姿―。写真家ウィリアム・クラインが打ち立てた「都市4部作」の衝撃から半世紀以上。彼の“恐るべき子ども/孫たち”による、次世代の都市表現はどこへ向かうのか。“写真×都市”の太祖 vs. 挑戦者による展覧会が、21_21 DESIGN SIGHTで幕を開けた。

「私がやったこと、それは自分の目の代わりにカメラのレンズを開き、世界に向けることだった」

「頭を向ければ、どの方向であろうと常にそれが写真になる」

これは、写真家ウィリアム・クラインによる言葉だ。「写真都市展―ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たちー」の開催にあたり、本誌にコメントを届けてくれた。この展覧会は、22世紀を代表する写真家であり、映画やデザイン、ファッションと、ジャンルを越境して活躍してきたクラインの主に都市を捉えた写真とともに、日本やアジアの作家11組の作品を展示し、「22世紀をも見据えた未来の写真都市の鼓動」を描き出そうというものだ。

<ウィリアム・クラインの作品>

本記事では都市4部作を中心とする作品群と、コンタクトプリントにペイントを施した作品2点を掲載。展覧会では写真、映画、写真集などに加え、彼の作品を用いた映像作家TAKCOMによるマルチプロジェクションを行う。(上)『Le Petit Magot, November 11th, Paris 1968』

ウィリアム・クライン×若手写真家たちが写す“都市の行方”

それはまさに“事件”だった。粗くブレた画面にうごめく、生々しく不遜な人々の姿―。写真家ウィリアム・クラインが打ち立てた「都市4部作」の衝撃から半世紀以上。彼の“恐るべき子ども/孫たち”による、次世代の都市表現はどこへ向かうのか。“写真×都市”の太祖 vs. 挑戦者による展覧会が、21_21 DESIGN SIGHTで幕を開けた。

「私がやったこと、それは自分の目の代わりにカメラのレンズを開き、世界に向けることだった」

「頭を向ければ、どの方向であろうと常にそれが写真になる」

これは、写真家ウィリアム・クラインによる言葉だ。「写真都市展―ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たちー」の開催にあたり、本誌にコメントを届けてくれた。この展覧会は、22世紀を代表する写真家であり、映画やデザイン、ファッションと、ジャンルを越境して活躍してきたクラインの主に都市を捉えた写真とともに、日本やアジアの作家11組の作品を展示し、「22世紀をも見据えた未来の写真都市の鼓動」を描き出そうというものだ。

ウィリアム・クライン『School Out, Dakar 1963』

ウィリアム・クライン『Wings of the Hawk, New York 19』

展覧会タイトルに付された”22世紀”という言葉は、新時代への志向を比喩的に表したものだろう。ではなぜ、軸となる作家がクラインでなければならないのか?

実際のところ、彼の仕事は私たちの感性にあまりにも内在化されているために、影響の輪郭を描き出すのが難しい。この点で、音楽におけるビートルズに似ているかもしれない。ちなみに冒頭のクラインによるコメントには次の言葉が添えられていた。「来場者に、私が意図したことを読み解いてほしい。現実を視覚化したのが私の写真であり、パズルのような断片こそが、私が都市に対して持つヴィジョンです」

ウィリアム・クライン『Bikini, Moscow 1959』

ウィリアム・クライン『Dance happening with Kazuo Ohno and Company, Tokyo 1961』

歴史的写真集『ニューヨーク』がもたらした未曾有の衝撃

この難題を解決するために、歴史のタブーを破って”もしも” を設定してみたい。例えば、クラインを伝説たらしめたあの処女写真集『ニューヨーク』が刊行されなかったら、今、世界はどうなっていただろう?

写真集『ニューヨーク』(原題『Life Is Good & Good for You in NewYork: Trance Witness Revels』)が出版されたのは1956年。事件や戦争を伝える報道写真とは異なり、事実を記録し物語るドキュメンタリー写真というジャンルは『LIFE』などグラフ雑誌の世界的隆盛とともに拡大し、写真はコミュニケーションの主要なツールとして大きな影響力を発揮していた。しかし、被写体や表現のスタイルは戦後に支配的だった大義のヒューマニズムという枠に収まっていたといえるし、人々もそれを求めていただろう。だが、すべてが予定調和のイメージである以上、そこに新しい時代の可能性を見いだすことはかなわない。

ウィリアム・クライン『Gun 1 1995, Painted contact 2000』

そこに突如として現れ、新時代の到来を告げたのが、この『ニューヨーク』だった。彼はこの一冊で、写真の常識や伝統を木っ端みじんに破壊してしまった。ここには、周到に切り取られた絵画のような風景や、ひたむきさで見る者に訴える哀れな子どもの姿はない。その代わりに写っていたのは、都市の狂乱を象徴するネオンや広告、ピストルでふざけて遊ぶ不遜な少年たちだ。さらに、写真のイメージそのものが”不良”だった。粒子は荒れ、被写体はブレて写り、ボケているものも平然と並べられていた。当時の常識からすれば、ボツになるような写真ばかりだろう。もちろん、これらがミスショットなどではないことを、クライン以後の現代に生きる私たちは知っている。不完全な写真イメージや表層の軽さは、自由や変化、”来るべき未来”を予感させる写真の文法として認識されているからだ。

ウィリアム・クライン『Club Alllegro Fortissimo, Paris 1990. Painted contact 2002』

ではあらためて、もしも写真集『ニューヨーク』がなかったら?意図なく世界にレンズを向けるなどという撮り方はただ無謀とされ、プロの写真家はみな、あらかじめ目的を意識しながらファインダーを覗いていただろう。ドキュメンタリー写真は優等生的ヒューマニズムと、ロバート・フランクに代表されるようなセンチメンタルな趣きのストーリーのみに支配されていたかもしれない。クライン自身も『ニューヨーク』とともに都市4部作となった写真集『ローマ』(58年)や『東京』『モスクワ』(ともに64年)を発表していなかっただろうし、日本の写真少年を熱狂させてきたあの森山大道をはじめとする写真家たも、彼に影響されてカメラを手にすることはなかったかもしれない。もちろん、この状況はアメリカでも同じであったに違いなく……つまり、私たちを取り巻く写真環境は、まったく違う世界になっていたということだ。

ウィリアム・クラインが監督・脚本を手がけた映画『ポリー・マグーお前は誰だ』のスチール写真『Models backstage in Who Are You, Polly Maggoo? 1965』

写真都市のレジェンド×不遜な挑戦者たちの競演

実は『ニューヨーク』の革新性は、写真のイメージ以外にもたくさんある。例えばタイポグラフィーへの着目だ。クラインは広告やサインの写真を多用することで、文字の造形的な可能性を示してみせた。また、統一性を無視したダイナミックな編集の手法も、わかりやすいストーリーに慣れ切っていた鑑賞者たちにとって戸惑う原因となっただろう。ページをめくるたびに、知っているつもりのものがわからなくなり、写真は見る側を裏切り続ける。そして、ついにはそこに未知の”写真都市”が立ち現れてくる。

写真にペイントを施したウィリアム・クラインの作品『Montage, Mickey takes over Times Square, New York 1998』

今回の「写真都市展」でクラインと競演する11組は、「斬新な眼差しで21世紀の都市と人間を見つめ、従来のフレームを大きく飛び越えようとする日本やアジアの作家たち」だ。クラインと映像作家TAKCOMとのコラボレーションとして、200点余りの写真やグラフィックによるマルチプロジェクションが行われるほか、都市を被写体にした壮大なフォトコラージュを展開する西野壮平や、大型トラックステージを使った台湾の演芸団をカラー写真や高速度撮影映像を組み合わせたインスタレーションで活写する沈昭良(シェン・チャオリャン)、写真と音楽の有機的な結合を試みる石川直樹+森永泰弘らが出展する。

ディレクターを務めた写真評論家の伊藤俊治は彼らを「それぞれ独自の想像力と創造性を持ちながらクラインの写真の記憶と冒険を受け継いでいる」と評価する。生きるレジェンドのクラインと、未来を志向する11組の作家たちに共通するのは、逸脱や越境も辞さない不遜なチャレンジ精神といえるのではないだろうか。

(本文中コメント)2018年1月18日、ウィリアム・クライン・スタジオのピエール=ルイ・ドニの聞き取りによる。

<日本・アジアの若手出展作家の作品>

本展でウィリアム・クラインの冒険的視点を受け継ぐ才能として対比される、若手写真家たちの作品群より。

須藤絢乃『Autoscopy』

多国籍な人間の顔を合成したセルフポートレート。

西野壮平『TOKYO』

多視点から撮影した無数の写真を組み合わせて生まれる圧巻のフォトコラージュ。

水島貴大『Long hug town』

夜の東京をさまよい撮影された、ストリートの狂騒が息づく写真群。

沈昭良『STAGE』

台湾を代表する写真家。大型トラックステージを撮影したフォトインスタレーションを展示。

多和田有希『Untitled(Roppongi 2)』

撮影した写真の表面を削り取るなどの手法で新たなヴィジョンを提示する作家。

石川直樹『Sundaland 2017』

サウンドアーティストの森永泰弘とのユニットで、「惑星の光と声」をテーマに極地の都市の様相を写真+音で表現する。

朴ミナ『ブルーの形態』

水族館の巨大水槽前で蠢く人々の息吹を捉えたシリーズ。

勝又公仁彦『Panning of Days‒Syncretism / Palimpseste‒』

カメラでしか捉えられない現象をを可視化し続けるアーティスト。

藤原聡志『Scanning』

圧倒的な高精細画像で都市に潜在する人間の無意識を描き出す。

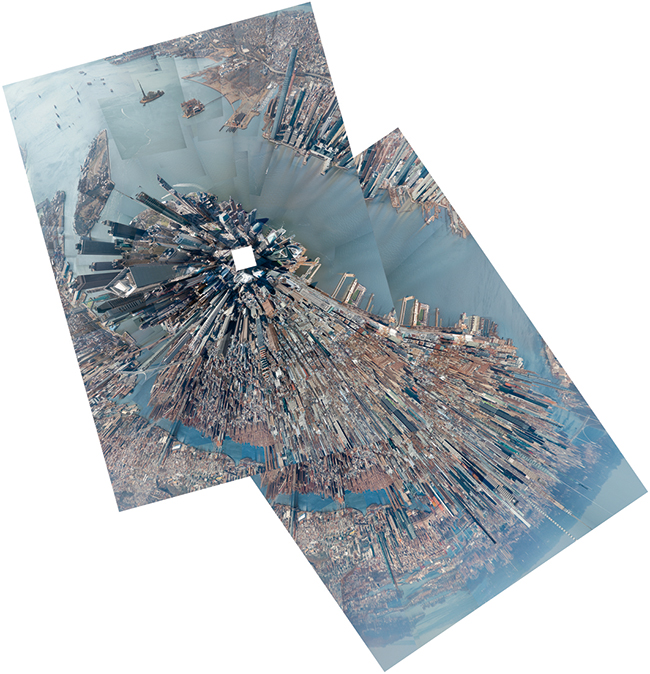

安田佐智種『Aerial #10』

超高層ビル群の俯瞰写真を放射状に合成した鮮烈なるシティビュー。

「写真都市展 ―ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち―」

展覧会ディレクターに写真評論家・美術史家の伊藤俊治を迎え、ウィリアム・クラインを出発点に、写真の枠組みに挑む日本・アジアの若手11組の作品を通して、22世紀をも見据えた都市ヴィジョンの変貌をダイナミックに提示する試み。

会期/開催中~6月10日

会場/21_21 DESIGN SIGHT

住所/ギャラリー1&2 東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

TEL/03-3475-2121

URL/www.2121designsight.jp

Text : Akiko Tomita Translation : Hiroyuki Morita Edit : Keita Fukasawa

Profile