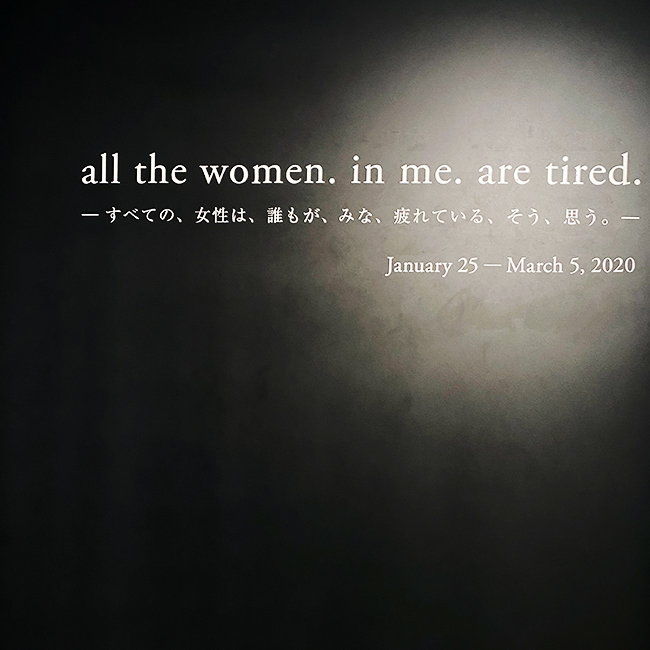

ニューヨークを拠点に活躍するインディペンデントキュレーター、ジャスミン・ワヒ氏(Jasmine Wahi)による展覧会「all the women. in me. are tired. ―すべての、女性は、誰もが、みな、疲れている、そう、思う。―」が、GINZA SIX 6F 銀座 蔦屋書店内のアートギャラリー「THE CLUB」にて2020年3月5日(木)まで開催中。それに先駆けて行われたトークショーの模様をお届けします。

8人の女性アーティストによる本展覧会。開催前夜に、ジャスミン氏が来日して「THE CLUB」のアートディレクター、山下有佳子氏とともにトークセッションを行うとのことで、イベントに参加しました! 現代社会における女性のキャリアやこれからの未来、アート業界で活躍する2人が女性として生きる中で思うことについて、山下氏からジャスミン氏への質問形式で行われた対談の模様をお届けします。

「この展覧会に向けて、ジャスミンは8人の女性アーティストとその作品を選びました。世代も30代から70代までと幅広く、フライヤーでメインビジュアルとして使用している作品を手がけたマリリン・ミンターは、最年長の70代とは思えないバイタリティを持ち、女性を元気にするようなダイナミックな作品を生み出しています。そして、アメリカ国籍からパキスタン、カリビアンのルーツを持つ人まで国籍も様々です。世代や背景の異なる彼女たちですが、共通して言えることが、“女性がありのままの姿で生きていける世界を目指している”ということです」(山下有佳子氏)

アートの世界で生きる女性とキャリア

──彼女はニューヨーク美術大学で修士号を習得後アートの世界に入りました。私も慶應義塾大学を卒業後、そのままこの世界に駆け込みましたが、友人と話していてよく話題に上るのが、自分の人生において何をして、どんな仕事に携わりキャリアを築くのか、果たして大学時代に決めていたのかということです。特に日本の場合、高校を卒業してから大学へ進み、そのまま就職するという流れがスタンダードになっているように思います。一方、彼女は大学を卒業してから大学院へ進むまでの5年間ギャップイヤーとして自由に生きる時間を過ごしていました。

「有佳子さんのお話にあったように、私は大学を卒業してから5年ほど何もしない期間がありました。はじめはギャラリーに勤めたこともありましたが、リーマンショックに代表されるような不景気を経てギャラリーから離れることになり、同時に自分の組織を立ち上げることになったのです。当時、アート業界におけるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング:職場内訓練、企業内教育)で、リアルな社会でどのようにビジネスを運んでいくかということを学びました。その後、アートについてより深く学ぶために大学院へ進むことにしたのです。

卒業後は組織で働くのではなく、新たな事業としてニューヨークにギャラリースペース『Project for Empty Space』を持つことになりました。まずはじめに行ったことは、特別展を企画するということです。それまで特定の場所を持たずに活動した時期もありましたが、今こうして大きなギャラリーを構えることができていますし、嬉しいことに非営利団体として40以上もの団体にご協力いただき、とても環境に恵まれたと思っています。また、ニューヨークで展覧会を開くということはアーティストにとって金銭的にも大きな負担となるのですが、一般よりは少し安く実現できるという点でも、やはり恵まれたと思います」

──大学院を卒業して事業を立ち上げるという決断をどう思いますか?

「私の親も自営業だったので育った環境も影響しているかもしれませんが、一つのプロジェクトをやり遂げた時のやり甲斐が、進む方向を選択する上で非常に大きなポイントとなりました。そのことに気がつくまでは少し時間もかかりましたが……。当時を振り返ると、何でもできるんだ! 乗り越えるんだ! と捉えることができたのは、若さゆえだと思います。今もそこまで年というわけではありませんが(笑)」

──世界屈指のギャラリーをはじめ、美術館の館長、またアートを扱うオークション会社のCEOやマネージメントレベルの役職の面々を見るとほとんどが男性です。これについて、ニューヨークや世界ではどのような状況なのでしょうか。

「アート業界では多くの女性が活躍しているイメージを持たれますが、館長やディーラーなど役職に就く人たちのほとんどが男性というのはとても興味深いですよね。実際に、女性がオーナーのギャラリーは10あるかないかで、本当に限られた数しかありません。どちらかというと、女性は槍玉に挙げられることが多く、女性がギャラリーを持ったり上の立場で活躍するという結果には繋がっていないように思います」

女性として立ち向かう8人のアーティスト

──今回取り上げた8人全員がニューヨークを拠点に活動しています。他にも多くの女性アーティストがいる中で、どのように彼女たちを選んだのでしょうか。

「それぞれ異なる年齢、キャリア、バックグランドを持つアーティストを選ぶようにしました。マリリンやローリーは70代ですし、若いアーティストの視野や視点からもヒントが得られるようにと。そして共通点としては、女性として戦い抜き、乗り越えてきたアーティストを取り上げたいと思いました。自身のアートを通してタブーとされていることを取り上げたり、もしくはタブーを取り払い境界線を越えていこうとチャレンジしている人たちです」

──彼女たちが女性であるがゆえに経験してきたことについていくつか聞いてみたいと思います。

「彼女たちは年齢もキャリアも異なります。マリリン・ミンターは、アメリカのジョージア出身でとても貧しく育ち、母親は薬物中毒でした。彼女が初めて有名になったのはアートスクールに通っていた学生時代、母親を題材にした作品です。その頃の彼女の作品は現在とスタイルが異なり、当時のアート業界ではとても過激なものだと捉えられ、除け者にされていました。そして長い時を経て、ようやく世間に受け入れられるようになったのです。女性が女性のタブーとされるもの─本当はあまり描いてはいけないようなもの─を表現することを、もし男性が描いていたのなら、それほどまでに言われたでしょうか?」

──もうひとり、ローリー・シモンズについてはどうでしょうか?

「彼女はアーティストファミリーで、夫のキャロル・ダナムは画家、娘はドラマ『ガールズ(GIRLS)』(HBO)の制作・監督・脚本・主演を務めるレナ・ダナムです。時代的な側面もありますが、世間の反応はレナに対してとても厳しく、時代の悪役のようにターゲットにされることがしばしあります。彼女のやることなすこと全てが批判の的なのです。しかし彼女は、型にはまった社会には馴染まない、新しいスタイルを生み出しているのではないかと思っています」

──ジャスミン自身もつい最近、彼女と同じような経験をしたそうです。現在、ニューヨークで行われている彼女がキュレーションした展覧会「ABORTION IS NORMAL(人工中絶は普通だ)」が、SNSやメディアでネガティブなものとして取り上げられ、セキュリティをつけなくてはならない事態になってしまいました。しかし彼女はこのような状況に置かれながらも、「その中でどう生き抜くか、ネガティブなことを気にせず乗り超えていく勇気を持ち、どのように活動していくかを考えなくては」と話します。

「ニューヨークの展覧会も、ローリーやマリリンの助けを借りて寄付を募りながら行いました。アート作品の質が良ければ、作品のメッセージがそれほどまでに叩かれることはないのでは?という意見も一理あるかもしれませんが、中絶というトピックは賛否がはっきりしている問題であり、悪い面が目立ちやすい。今年は大統領選挙もあるので、中絶について非常に議論されますし、今回はアート以前に“中絶”という話題だけが目立ってしまったように思います。そもそも、批判的な攻撃をしてくる人はアートそのものに興味がないようにも思えました」

「また、『ニューヨーク・タイムズ(The New York Times)』は“もしみなさんがこのトピックにおいて反対の立場であったとしても、アート自体はとても素晴らしいものです”といった内容で好意的に取り上げてくれましたが、保守的なメディアはそうではありませんでしたし、もちろん、反対意見があることも理解しています。しかし、そういった人たちがこのことに関心の目を向けるほど、そこに問題があるということです。そして、今が変化の渦の中だと思うのです。ニューヨークという非常にリベラルな都市において、このような展覧会を企画して実行できたということは、ひとつの大きな結果としてやり甲斐を感じています。今後それが広く知れ渡り、議論を重ねていく機会になればと願っています」

“美しさ”の多様性

──また“女性”と切り離せない言葉として“美”があります。「ニューヨークはリベラルな都市」と言われるように、そこには多種多様な美が存在すると思いますが、自身の生き方や美について、またひとりの女性としてどのようなことを意識するのでしょうか。

「若い頃は美の定義やスタンダードについてよく考えました。これ以上背が低くなることも、モデルのような体型になることもないと、ありのままの自分を受け入れられるようになったのです。そこにたどり着くまでには時間もかかりましたし、頑張ってそう思うようにしたという側面もあります。また、大人になるにつれてわかったのは、世の中にはたくさんの“好み”が存在するということ。ある男性は私のような女性を好きでいてくれるし、ある男性にとっては私のことをタイプではないと。いろんな理想の形があって当然であり、それが現実です。私自身、他人の目を全く気にしないということはないですが、それ以上に自分自身に注目することが増えていきました」

──最後にメッセージはありますか?

「フェミニストについて話す機会はたくさんありますが、女性だけに当てはまることではないと思っています。フェミニズムという“女性解放論”は男性にも当てはまることで、スタンダードや理想というものは男性にもあって当然のこと。そこに柔軟性があれば素敵ですし、何よりも大切なことは、この問題を会話や話題にして忘れないということです」

タイトルの由来は、彼女が感銘を受けて活動のシンボルにもなっているという、アフリカ系アメリカ人の詩人ナイラ・ワヒードの現代史から引用したそう。ネガティブな印象も受けるような展覧会名だが、「タイトルの言葉の後には『but we carry on. ―それでも私たちは進んでいくのです―』と無言のメッセージが書かれているように思うのです。立ち向かっていかなくてはならない、これからも続いていくのだというポジティブな意味で」と、ジャスミン氏は笑顔で語っていました。

“フェミニスト”や“フェミニズム”の話題になると、どうしても言葉だけが一人歩きして受け取る側によってネガティブに捉えられてしまう印象がありますが、「女性だけでなく男性にもいえること」と彼女が言うように、その核心についてのお話を伺えたように思います。ニューヨークに行くことがあれば、ぜひ彼女のギャラリーを訪ねたい! また余談ですが、トークショーでは参加者全員にハッチ(HACCI)の冬季限定ローズチョコがプレゼントされました。有意義なお話の後の甘いスイーツはやっぱり美味しい……。

アート業界で活躍する2人の女性が協力し合い、8人の女性アーティストが持つ力を信じて、展示する作品や内容を吟味しながら1年という時間をかけて準備してきた本展覧会。10人の女性が放つしなやかで力強いメッセージを、ぜひ「THE CLUB」で確かめてみてください!