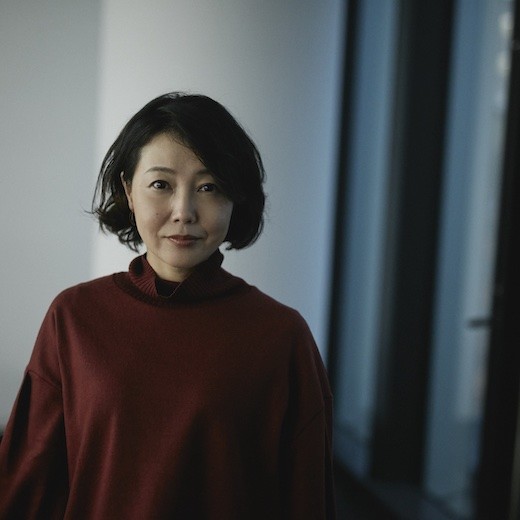

西川美和監督インタビュー「戦争で突然、愛情や教育から隔絶された子どもたちはどうなるのか?」

『ゆれる』や『すばらしき世界』といった代表作で知られる西川美和監督が、戦後80年という節目の年に、自身初となる戦争をテーマにした映画の製作を進めている。タイトルや主要キャスト、公開日についてはまだ明らかにされていないが、終戦直後の東京を舞台に、戦争で親を失った「戦争孤児」たちを描いた作品だという。ヌメロ・トウキョウ編集部は6月某日、その撮影現場を訪問した。西川監督は、一体なぜ「今」この時代に戦争と向き合おうと思ったのか。新作に込めたその思いを伺った。

戦争で愛情や教育から隔離された子どもたちはどうなるのか

──戦争孤児を題材にしたきっかけが、前作『すばらしき世界』にあると伺いました。その経緯について教えてください。

「前作『すばらしき世界』の原作である佐木隆三さんの『身分帳』には、主人公の生い立ちが非常に細かく描かれていました。彼は戦争孤児ではありませんでしたが、昭和16年の終戦間際に芸者をしていた母親のもとに生まれ、戦後の混乱期には預けられていた児童養護施設を飛び出し、戦争孤児たちと共に駅や街で浮浪生活を送るようになります。

彼らを養おうとしたり、居場所を与えてくれたりしたのは、一般の大人ではなく、駐留米軍や極道の人たちでした。そうした人々の元で、犯罪や暴力、売春、大人からの虐待、薬物などと至近距離で接しながら、普通の家庭の子どもとはまったく異なる生存手段を身につけていきました。結局、裏社会で生きるよりほかなくなった彼の半生が描かれていました。

愛情や教育から隔絶されて育った子どもが、どのような精神性に陥っていくかという主人公のキャラクターには、その時代の痕跡が色濃く反映されていました。私もこれを一つの『裏戦後史』だと感じ、興味をそそられていました。

ただ、映画『すばらしき世界』では予算の都合もあり、戦後からすべてを描くことは難しく、彼の後半生に焦点を当てて、刑務所から出てきた人物の社会復帰というテーマに絞りました。しかし、その後も『戦争孤児と呼ばれた子どもたちは、一体どこから来て、どこへ行ったのか』という疑問が、私の中にずっと残っていて、いつかこのテーマに再び向き合いたいという思いを抱えたまま、『すばらしき世界』を終えました。

そんな中、完成直後にコロナ禍が訪れ、次回作をどうするかを考えていた時期に、現代劇を描くことに困難さを感じていたんです。今思えば限られた期間のことでしたが、当時はいつまでマスクやソーシャルディスタンスが求められ続けるのか先が見えませんでしたから、どのような人間ドラマを描けばいいのかわからなくなっていました。

もともと筆が遅いので、3、4年費やして脚本を書き上げた頃には、時代のリアリティが変化している可能性もありますし、どうしようかと困惑していました。そこで、『せっかくならこの時間を利用して、戦後の時代を調べてみよう』と思い至りました。

世界がどう変わろうと、時代を遡った作品であれば、そのリアリティに変化はありません。コロナ禍では映画を取り巻く環境も厳しいものでしたし、正直、映画をすぐに撮りたい気分でもなかったので、長い猶予期間だと思って、自分の知らない戦中戦後の時代に巻き込まれた子どもたちの姿をじっくり描いてみようと思い立ったんです」

戦争は“現在”と地続き。いつの間にか巻き込まれていく

──西川さんはどのような視点・距離感で戦争というテーマに向き合われたのでしょうか?

「私は第二次世界大戦を直接体験したわけでもないので、『戦争を描く』ということ自体に、重苦しさやためらいがありました。特に映画という視覚的表現で、それをどう描いていけばいいのか、自信もありませんでした。

ただ、戦争孤児や戦前・戦後について調べていくうちに、『すべてが現在と地続きなのでは』という実感が強くなっていったんです。人の価値観は、いつどのように変わるかわからない。気づいたときには、ごく普通の暮らしをしていた人が戦争に巻き込まれ、『自分には責任がない』『誰かに言われたから仕方なかった』『騙されたんだ』と言いながら、加害者にもなり得る……。そんな状況は、日本だけでなく、これからも世界中で起こり得ることだと思います。

戦争孤児は、物乞いやひったくりをしている姿が印象的かもしれませんが、彼らの多くは元々は親に愛され、文化的な生活を送っていた子どもたちです。そんなごく普通の暮らしをしていた子どもが、ある日突然、生活や教育や芸術を奪われ、町に放り出されていく。

日本では遠い昔の話ですが、その後ウクライナやパレスチナでは戦争が起こり、そして終われなくなっています。国の都合で子どもの生活が脅かされるなんて信じられないような話ですが、なんだかだんだん麻痺してきている感覚もありますし、いつでも、誰の身にも起こり得ることではないかと、実感しています。

私は『戦争がいかに悲惨だったか』『こんなに苦しんだ』といった主観的な視点で描くことはしませんが、戦争を経験した国に後から生まれた者として、『あの戦争とは一体何だったのか』『戦争がもたらすものとは何なのか』をあらゆる角度から描き直すことは、時代ごとの作り手が果たすべきひとつの役割ではないかと思っています。

20年以上映画を作ってきて、ようやくそういうものに携わる時期にあるのかもしれないとも感じています。お金もかかりますし、こういう作品は、作家としての色もつく。若くてキャリアがない頃には取り組めない重い仕事です。被害者的な視点や感情に訴える立場にはないですから、『どうすればこうしたことを繰り返さずに済むのか』と、観客や次の世代が考えるきっかけになるような映画にしたいと考えています」

子どもたちに観てもらえるようなわくわくする物語に

──今作をどのような人たちに届けたいと思っていますか?

「ひとつの目標として、『この映画を子どもたちにも観てもらいたい』という想いがあります。“子ども映画”といわれるジャンルではありませんが、戦争というものがどんどん遠い存在になっていき、語られづらくなっていくなかで、知るための“入口”になればいいと思っています。戦争を知る世代が描いてきた、過去の重厚な戦争映画をいきなり観るのは難しくても、まずはこうした作品を通じて関心を持ってもらえたらと。

そのためにも、子どもたちの生き生きとした表情や演技、わくわくするようなストーリー、映画のなかで彼らが本当に“生きている”姿をしっかりと映し出していきたいと思っています」

Edit:Daisuke Watanuki

Profile