石橋英子×濱口竜介インタビュー「素晴らしい映画音楽は隠されたエモーションを引き出してくれる」

映画と音楽にはどのような関係があり、どのような関係がふさわしいのだろう。カンヌ国際映画祭で日本映画としては史上初となる脚本賞、国際映画批評家連盟賞などを受賞し、4冠獲得の偉業を果たした映画『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介監督と、音楽を担当した石橋英子。フィルムスコアの制作という過程を共有し、会えば映画談義をするようになったというお二人に「映画と音楽の理想の関係」について聞いた。

映画と音楽のちょうどいい関係性とは?

濱口竜介(以下、濱口)「映画を観るとき、僕は正直そこまで音楽に注意を払って聴いていないという感覚なんです。もっと言うと、必ずしも注意を払う必要なくそこに存在してくれる映画音楽のほうが好き、というところはあります。なので、記憶に残りすぎる音楽というよりは、根本的には冷んやりとした音楽だったり、使い方がすごく好きでして」

石橋英子(以下、石橋)「濱口監督は音楽の使い方、タイミングにすごくこだわりを持っていらっしゃいますよね。物語や役者さんの話すリズムが映画の中では大事だから、それに準じてどこから音楽が始まってどこで切れるのかは、どんな音楽をつくるのかと同じくらい映画にとって重要なことなんだなとあらためて思いました。だから『ドライブ・マイ・カー』(2021)のときはすごくうれしかった。使ってくださった場所とタイミングと長さ。ホームランを打ってくださったなと」

濱口「ありがとうございます。カンヌ映画祭ですごく音響のいい劇場で上映を観たときに、あまり自分の映画で体験したことはないんですけど、ちょうど映画の中間部分で、石橋さんの音楽と車の走行が合わさって鳥肌が立つような瞬間がありました。音楽によって感情を掻き立てるんじゃなく、あくまで感情が起きてからそれに乗っかって音楽が入ってくることが重要なんですよね」

石橋「濱口監督の映画はとても音楽的で、セリフのあるところと沈黙も同じような重さを持っている。意識と無意識が行き交うようなこと、それは即興演奏などでも感じることです。私もそういう感覚を大事にしながらつくりたいと思いました」

濱口「音楽によって感情が出てくるのは本当にそうだなと思うけれど、単純にセリフをリズムや響き、メロディみたいなものとして考えるところある。聴き心地いいかも含めて。自分が聴いていて何かを感情として呼び起こされるようなものがOKテイクになるので、ミュージシャンの石橋さんを前に言うのは恥ずかしいですが、そういう点で音楽的には考えようとはしていますね。石橋さんが好きだったり、憧れたりする映画音楽って、どんなものですか?」

石橋「『コールガール』(1971)、『パララックス・ビュー』(1974)、『ナイトムーブス』(1975)の映画音楽をやっているマイケル・スモールという人。ビブラフォーンやブラスバンドを使ったりしているのだけれど、冷んやりさがあって。ドラマチックなのに何も起きていない、ただ視線がずっとある感じ。そういう温度感の音楽ってなかなかないなと。あと王道でいくと、007のテーマ曲をつくったジョン・バリーも好きですけどね」

濱口「マイケル・スモール、恥ずかしながら知らないです。ジョン・バリーの方は007のテーマぐらいは何となくわかりますけど。僕はけっこう偏っていて、映画音楽に気がつく場合、ある種馴染んでいなかったり、距離があったりもするんですが、その馴染まなさそのものを逆手に取るような使い方がけっこう好きで。黛敏郎が音楽を手がけた溝口健二監督の『赤線地帯』(1956)は、あの当時にあれほど現代的なサウンドがあったのかというほど、電子音が全編通してかかっていて、すごく不穏。嫌な予感しかしない(笑)。でも、音楽のありようはすごく合っていて、映画と一体なものとして思い出せる。あとは、ベタですが、自分がいちばん参考にしている音楽の使い方はジャン=リュック・ゴダール監督の『軽蔑』(1963)。ジョルジュ・ドルリューが素晴らしい音楽をどんなときでも流すんです。ごくごく美しいタイミングの場面でも感情的には殺伐とした場面でも流れていて、ただメロディが美しいが故にすごく冷んやりとした使い方になっている」

石橋「距離感が出てくるんですね」

濱口「そうです。音楽が俯瞰してみる視点を与えてくれるような使い方は、吉田喜重の『秋津温泉』(1962)にもあります。男と女が出会って不幸な結末になるという話ですが、林光が手がけたメインテーマがどのような瞬間も変わらずに寄り添っている。そこまで大胆にやるわけではないですが、そういう映画音楽の使い方は参考にしています」

石橋「確かに同じ曲が何度も出てくると、観る人を思考させてくれますよね」

濱口「音楽的には語れないですが、気になっているのはロイ・ウェッブというハリウッドの映画音楽家。たぶん100本以上映画音楽をやっていて、いちばん有名なのはアルフレッド・ヒッチコック監督の『汚名』(1946)だと思いますが、ハワード・ホークス監督の『赤ちゃん教育』(1938)なども手がけている。ただ、映画の内容はけっこうちゃんと記憶しているのに、ロイ・ウェッブの音楽自体は全然覚えていない(笑)。なので特徴も語れません。でも、あ、またロイ・ウェッブが音楽やってる、とクレジットで見る機会はすごくある。そんなことを言っちゃ申し訳ないかもしれませんが、それが自分の中の理想の映画音楽のあり方かもしれないです。でも、語るならまずちゃんと聞けという話ですが。石橋さんが観ていてハッとさせられた音楽の使い方ってあります?」

石橋「最近観たリチャード・ラッシュ監督の『スタントマン』(1980)。繰り返し4小節くらいの派手な熱血リフが出てくるだけなんです。けっこう頻繁にかかるので最初はちょっと邪魔かなと思ったけれど、だんだんそれが心のスイッチになってくる。その曲がかかったシーンのフラッシュバックにもなる効果があって。こういう音楽の使い方があるんだと」

隠された感情を引き出す、映画音楽の力

濱口「音楽はやっぱり、映像以上に観客の心情と密接であり得ますよね。(ジョン・)カサヴェテス映画の音楽を手がけているボー・ハーウッドという作曲家がいて、映画におけるエモーションを音楽が全く邪魔しないんですよね。ハーウッドはカサヴェテスと一緒にサウンドデザインもやっていたらしく、ゴダールみたいに『ここだ!』ってタイミングで音楽が入ってくる。『こわれゆく女』(1974)でジーナ・ローランズが子どもをバス停で迎えるシーンでかかるのが、爽快な音なんです。それがその空間全体を表しているようでもあり、入ってくる1音で雰囲気を変えることができている。あの感じはなかなか出せないなと。ボー・ハーウッドは今に至ってもそこまで有名な音楽家ではないと思いますが、ぜひもっと再評価されてほしいです」

石橋「結構埋もれている映画音楽家は多いと思います。でも映画の音楽として機能している以上、それは仕方のないことだとも思います。カサヴェテスは音色、音が出てくるタイミングなど、本当にジャストですよね」

濱口「音楽がそのシーンをつくっていくようなところもあるんだけど、それが全然過剰じゃなくて、この画面からこういう感情を読み取っていいんだと翻訳してくれる。そうやって、隠されたエモーションを引き出してくれるのが素晴らしい映画音楽なのではないかと思います。単に映像とその場で撮った音響を組み合わせただけでは表現できない部分を、映画音楽に助けに来てもらうみたいな」

石橋「私は人生の中でいちばん大事な映画が『オープニング・ナイト』(1977)なんです。10代のときに観て衝撃を受けて。最後の舞台上の、カサヴェテスとジーナ・ローランズのやり取りを見て、どんなに歳をとって経験を積んでもあのようにはみ出して踏み出して生きていかなきゃいけないんだと思いました(笑)」

濱口「僕も人が生きるってこんなにもポテンシャルがあるんだ、とカサヴェテスの映画を観て理解したというか。それは本当に現実を捉えてつくられたものであり、現実の中にそういう可能性があるということだから、すごく力付けられますよね。『ドライブ・マイ・カー』でも演劇を扱っていますが、『オープニング・ナイト』は話の流れとは全然つながらない演劇を即興でやっているんですよね。舞台にも観客が入っていて、実際の客席の反応があってラストシーンとして成り立っているし、強度を持つ。何より、実際の観客の前であの即興をする勇気がすごいなと」

石橋「破綻しちゃってますもんね」

濱口「そう。でもそこで突き抜けて、ジーナ・ローランズが演じる女優の生きる力が回復したと本当に感じることができる。だから、そこへの道は遥か先だなと。自分に時間がたっぷりあるとは思ってはいけないというか。カサヴェテスが『オープニング・ナイト』を撮ったのは、自分が生まれた年だったんですよね。たぶん撮影当時カサヴェテスは47歳くらいで、僕は今年43歳なので、そこまで年齢は変わらないんですよね」

ミュージシャンを打ちのめす、ゴダールの身体性

濱口「石橋さんはゴダールの音使いについてはどう思っていますか?」

石橋「私にとってはもはや手に届かないわけのわからない存在です。ゴダール作品の背景にミュージックコンクレートの流れというものがあったとしても、論理では説明できないものがたくさん詰まっている。そして大きな特徴として脚本、映像と同じくらい音楽が同等に扱われている。カットアップ、音量、セリフとのバランス、立体感、どれをとってもゴダールの映画を見ると普通に音楽を作っている人間として打ちのめされてしまいます。音楽、セリフ、物音など全ての音の流れが素晴らしい」

濱口「ミュージシャンを打ちのめす映画作家。音楽性の極地ですね」

石橋「そう、自分にとってはですけど。『アワーミュージック』(2004)の音楽の使い方はいちばん特殊で、不思議ですね。ちょっとゴダールらしくない」

濱口「抒情的な音楽が急にクローズアップして入ってきて、こんなにベタに感動させてもらっていいのかしら、みたいになりました」

石橋「そうそうそう! あれは拍子抜けというかびっくりして。と同時にいいなとも思ったんです」

濱口「今までの文脈を踏まえて、逆にそういう使い方に不意をつかれる場合もあって、その結果として普通にそういう場面を見る以上にめちゃめちゃ感動してしまうこともありますよね」

石橋「濱口監督はどうですか?」

濱口「でも、映像を音楽のように捉えるとはどういうことなんだろうと思ったときに、恥ずかしいですけど、いちばんゴダールのことを考えます。映像は音楽的でありうるのだと教えてくれる。特に、音と映像の対等な融合を意味するソニマージュを実践している80年代以降は、どうしてこんなに気持ちがいいんだろうと思うのにその理由が全くわからないので、観ながら打ちのめされて恍惚とするみたいな部分はあって。同じことが自分にできるかというと絶対にできない。彼の体に由来している快感原則によって、手作業でその都度見つけているのではないだろうか。それって、すごくミュージシャンに近いんじゃないかなって」

石橋「こういうふうに動かざるを得ないという身体性がある。楽器の演奏に近いですよね。例えば1音鳴らせばこの人の音だとわかるのと同じように、数秒間の映像があればゴダールとわかってしまう。もう太刀打ちできない。監督も身体性は出ますよね?」

濱口「監督って何もしないんです。つまり、音楽はつくっていないし、カメラは撮影の人に回してもらうし、演技は役者の人にやってもらうのに、それを『なんかイヤ』みたいな、究極的には言語化できない生理的な感覚でOKかNGかをジャッジすることを任されている。だからある意味、その人の有り様がめちゃめちゃ反映されるっていうことはあると思うんですよね。監督だけで映画を語るのはあんまり良くないと思いますが、そこにけっこう強烈にその人が一体どういう身体性を持っているのかが反映されてしまう。音楽だってそうですよね。弾く人によって同じ曲も全然違って聞こえるわけですもんね」

偶然をつなぎ、物語を惹きつけるシューマンの曲

石橋「濱口監督の新作映画『偶然と想像』の予告編でシューマンがかかるじゃないですか。私、たまたまシューマンの『子どもの情景/見知らぬ国と人々について』が使われている映画を立て続けに観て」

濱口「おや、なんですって」

石橋「(ライナー・ヴェルナー・)ファスビンダーが監督したテレビシリーズ『あやつり糸の世界』(1973)と、映画館で観たダニエル・シュミット監督の『ヘカテ』(1982)。その後に家に帰ってきて、アラン・J・パクラの『ソフィーの選択』(1982)を観たら、本編だけでなく予告編でもこの曲がかかってたんです。メリル・ストリープとケヴィン・クラインが部屋の中で弾くのが同じ曲なんですよね。偶然が続いて、そのタイミングで『偶然と想像』の予告編を拝見して、それも『うわぁ、偶然』と思って」

濱口「そこまで被るとちょっと恥ずかしいですね(笑)。本当にすごくニュートラルというのか、とても使いやすい曲なんですよね。キャッチーで優しいメロディなんだけど、いい具合に不穏でどこにいくのかわからない感じが好きなんです。それで、ストックしておいて、今回使おうと決めました」

石橋「私も大好きです、シューマンの曲。ロマン主義の作曲家だけれど劇場っぽさがない。ちょっと冷んやりしてて、対象物を遠くに感じる。遠い景色を見ているような気持ちでピアノを弾ける曲が多いなと」

濱口「あの曲がすごいのは、どんな場面の感情ともリンクする部分を持っている。悲しいとかつらいとか、ちょっと明るいとか。それが全部あって、どこにハメてもその映画と寄り添ってくれる。繰り返し聞けるような軽やかさもあって。脚本も聴きながら書いていたんですが、そういう音楽と出合ったことで、これはできそうだなと進むことができました」

石橋「観客に笑いが起きてると聞きました」

濱口「さっきも言ったように本当に冷めた音楽の使い方をすることによって、それで距離が取れるということもあるのかもしれないです。通り過ぎるものをアハハハと笑って見ていられるような」

石橋「曲のタイトル(子どもの情景)のように、子どもの視点のような効果があるのかもしれませんね」

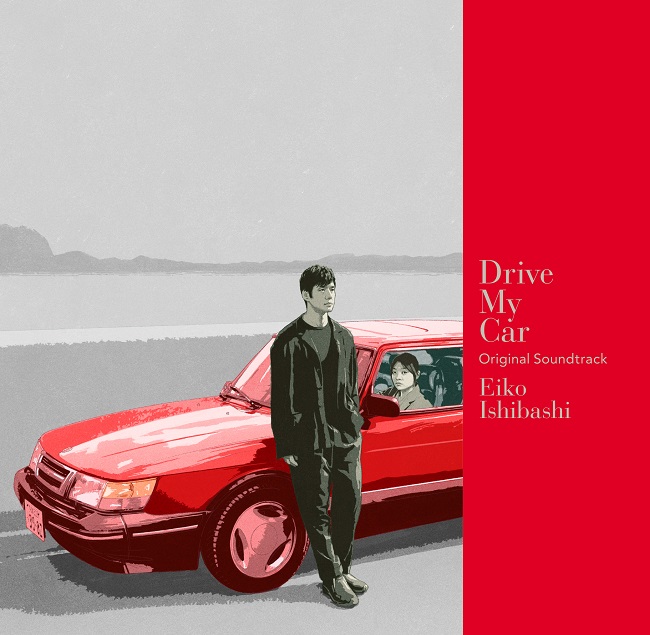

『ドライブ・マイ・カー』

監督/濱口竜介

音楽/石橋英子

出演/西島秀俊、三浦透子、霧島れいか、岡田将生

全国にて公開中

dmc.bitters.co.jp

配給/ビターズ・エンド

<サウンドトラック>

石橋英子『Drive My Car Original Soundtrack』

[LP] 初回限定生産商品 ¥3,500

[Digitai] ssm.lnk.to/DMCOS

[CD] ¥2,500

『偶然と想像』

監督・脚本/濱口竜介

出演/古川琴音、中島歩、玄理、渋川清彦、森郁月、甲斐翔真、占部房子、河井青葉

12月17日(金)より、Bunkamuraル・シネマほか全国公開

guzen-sozo.incline.life

配給/Incline

Photos:Kouki Hayashi Interview & Text:Tomoko Ogawa Edit:Sayaka Ito

Profile