桑田卓郎インタビュー「陶芸かアートか。過激なる景色に息づく魂」

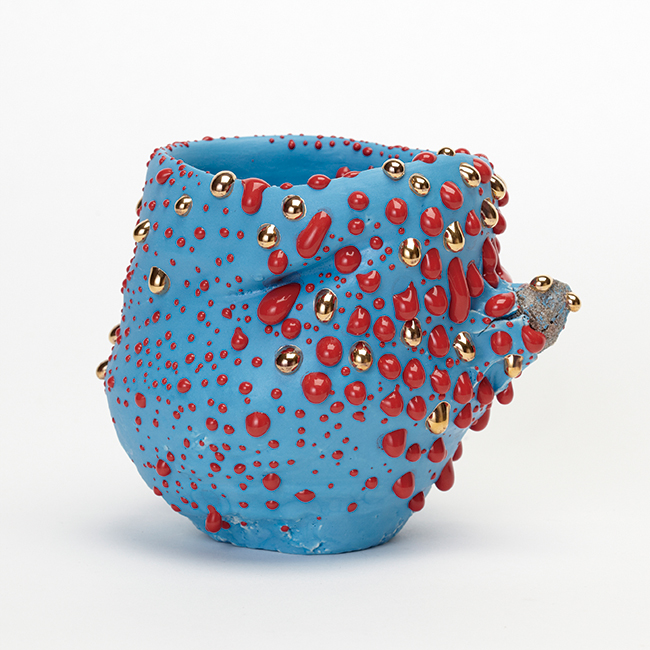

ひび割れ、爆(は)ぜ裂けたフォルムに、目を突くばかりの極彩色──。いま最も注目を集める陶芸家/アーティスト、桑田卓郎の鮮烈なる景色の行方とは。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2020年1・2月合併号掲載)

桑田卓郎のアーティな思考回路に迫る

独創的な造形や美しい鮮色の器を創り出す陶芸家の桑田卓郎。その大胆なヴィジュアルとカラフルな色使いで世界中から注目を集めている。観る人たちに驚嘆や楽しさを与える彼の作品はどのようにして生まれたのだろうか。

同世代に打てども響かず。修業時代のショック体験

──陶芸や“うつわ”の枠を超えた過激で破格を極めた作風は、どのようにして生まれたのでしょうか。

「いくつか理由があるのですが、大学で陶芸を専攻した後、広島で作陶をしている財満進(ざいま・すすむ)先生に弟子入りしました。焼き物で生活するとはどういうことかを身をもって体験しつつ、土の味わいが生み出す表現や素材の持つ特徴、美しさについて教えていただきました。でも、少し自信が付いてきたところで、当時クラブで遊んでいた友達に茶碗や徳利を見せたところ、興味なさそうな反応ばかり。それがショックで、ストリートダンスをやっていたこともあり、焼き物で同世代の感覚にも通じるような表現をしたいと考えるようになったんです」

「また、その頃はいわゆるカフェブームだったこともあり、友達とおしゃれなカフェに行ったりしていたのですが、お店で使われているうつわを見ては、もっと違うものを作って提案したいと思うようになり、北欧のプロダクトなどに興味を持ちはじめました。それで、日本一の窯業地(ようぎょうち)である岐阜県多治見市の陶磁器意匠研究所に入学したんです」

──北欧デザインの器といえば、陶器ではなく型を使った磁器で、明るい色彩のイメージがあります。

「その影響もありますし、旅行先のロンドンで、地下鉄の椅子やサインのヴィヴィッドな色使いに心奪われたことも影響しています。意匠研ではプロダクトとしてのうつわ作りを学ぶ傍ら、作品をお店やギャラリーに持ち込んでいました。そのうちに型もので原色使いのカップが人気になり、注文を受けてひたすら生産に明け暮れていたんですが……同じ作業を繰り返すのが苦痛になってきて」

「それと並行して、轆轤(ろくろ)や手びねりで原色を使ったり、金属を焼き付けてメタリックにしたり、実用性とかけ離れた表現をエスカレートさせていきました。でもこの作品は当初、ほとんど見向きもされませんでしたね。大きな転機になったのは、小山登美夫ギャラリーから展示の依頼を受けたこと。そこから個展や海外のアートフェアへの出品が増えていきました」

“過激で上等”のアート界に激陶(げきとう)精神で立ち向かう

──ちょうど陶芸作品が現代アートとして評価され始めた頃。とはいえ、いきなり日本最高峰のギャラリーから声がかかるとは!

「ところが……それまでは陶芸の世界で『激しすぎるかな、嫌がられるかな』という気持ちで作ってきたものが、現代アートの世界ではパンチがあって当たり前というギャップにぶち当たりました。個展をやるにしても、広い空間にうつわだけ並べても面白くならない。アート業界の人たちをびっくりさせるにはどうしたらいいかと考え、それまでの表現をさらに激しくデフォルメして、大きな立体を作り始めました」

──陶芸の世界には千利休や古田織部(ふるた・おりべ)という、偉大にしてパンクを極めた先人たちがいますが、彼らとはまた違うアバンギャルドさが求められたわけですね。

「はい。作品を見た人が『これはいい』と言ってくれる理由を知りたい、彼らと同じ目線になりたいという一念で『アートバーゼル』をはじめ、海外のアートフェアやギャラリーも積極的に見て回るようになりました。でも、日本では『陶芸家』と呼ばれるけれど、海外ではクラフトとアートは明確に区別されて『アーティスト』と呼ばれる。どうするべきか悩んだのですが、受け取り方は相手に任せようと心に決めました」

──焼成時に生じるひび割れである「梅花皮(かいらぎ)」を分厚く過激にしたり、釉薬で極彩色のつぶつぶを付けたりと「どうしたらこうなるんだ」という表現ばかり。見るほどに、旺盛な研究精神を感じます。

「焼き物である以上、窯で実際に焼いてみないとどうなるかわからない。生地中の小石が表面に現れる『石爆(いしはぜ)』にしても、拾った石を埋め込んだらそれがボコッと飛び出てきて……そういう実験の積み重ねです。それに、土岐や多治見一帯は原料や釉薬の専門家が多い土地柄。『こんなことをやるのはあなただけだよ』と言われますが、面白がって協力してくれるのはありがたいですね」

──見たことがないような濃い発色も作品の特徴ですが、どんな技法を使っているのでしょうか。

「この発色は顔料によるもので、意匠研ではきっちり量るよう教わるんですが、面倒だから目分量で混ぜたら入れすぎてしまい、窯から出した瞬間、すごく鮮やかな色で驚いたのがきっかけです。それも含めて、窯を開けたときに何も心が動かなかったらつまらないと思うんですよ。『なんだこれは!』と思うものと出合って初めて、次は何をやろうかと脳味噌が回り出すわけですから」

モード界からの注目を得て静かに燃える覚悟の行方

──昨年はコム デ ギャルソンでの展示や「ロエベ クラフトプライズ」で特別賞を受賞するなど、ファッション界からの注目も高まっています。そうした評価によって、作品の価値が大きく左右されることについてはどう思いますか。

「正直なところ、注目されるのは嬉しいことです。これまで出会えなかった分野の方と話すことで、また違う方向へ脳味噌が回っていく。海外からアトリエを訪れる方も多くなり、新しい見方に気づかされる機会も増えました。特にファッション関係の方は毎シーズン、新しい生地の開発からコンセプト、デザインまで、つねに新しいアイデアを出し続けている。僕がやっていることなんて到底及ばないと感じながらも、いまの自分にできる面白いこととは何だろうと考えています」

──今後やり遂げたいこと、野望について教えてください。

「いくつになっても窯を開けるたびに心動かされる自分でいたい。実現はしなかったものの、アメリカのアートコレクターから別荘とプライベートビーチを結ぶ海底トンネルの壁面タイルを依頼されたことがあった。そんなふうに自分の発想を超えたイメージを持った方と、大きなプロジェクトに取り組みたいです。本当は人との交流は苦手なんですが、新しい世界につながる環境に身を置くことで、絶えず新しいアイデアを展開していけたらいいなと思います」

Portrait:Akira Somekawa Interview & Text : Keita Fukasawa Edit : Risa Yamaguchi

Profile