篠山紀信が女性を激写する理由「写真は時代を写す鏡」

時代を象徴する女性たちや、そのヌードを撮影してきた巨匠・篠山紀信が、3名のキャンパスクイーン卒業生をモデルに撮り下ろした写真集『premiere ラ・リューシュの館』を刊行。自らが「まったく新しい写真集」と評する、この作品で試みた新たな挑戦についてインタビュー。

篠山紀信ほど代表作の多い写真家も他にいないのではないだろうか? これまでに出版してきた写真集は軽く300冊は超えるが、その中にはジョン・レノンとオノ・ヨーコの最後のポートレートを含む『晴れた日』や、建築家・磯崎新との共著『建築行脚』や、リオのカーニバルを撮った『オレレ・オララ』や、歌舞伎界を記録した書籍群など……つまり、ありとあらゆるジャンルで重要な仕事を残してきた彼は、もちろん大巨匠なのだが、カメラ小僧の元祖だと言った方がなんだかしっくりくる(実際、赤塚不二夫の『天才バカボン』に登場するカメラ小僧・篠山紀信君は、もちろん彼がモデルだ)。

そして、篠山の面目躍如と言える仕事は、デビュー当時から一貫して撮り続けてきた女性のポートレートやヌード写真と言って差し支えないだろう。もっともセンセーショナルな一瞬をとらえる、といった意味の“激写”という言葉を流布させたのも篠山だったし、山口百恵や松田聖子といった時代のアイコンも彼の写真ヌキには成立しなかった。

そんな各時代のもっとも美しい女性の姿を写真に焼き付けてきた篠山紀信が、これまでにないまったく新しい写真と自ら評する写真集が、『première la maison de la ruche moe yuki rina matsui miyu takao』(プルミエール ラ・リューシュの館)。

被写体となったのは、いわゆる”キャンパスクイーン”の卒業生である、結城モエ(慶応義塾大学法学部卒)、高尾美有(帝京大学経済学部卒)、松井りな(中央大学文学部卒)の3名で、篠山は彼女たちの「生きる美の一瞬を表現したい」という望みに応えて、この写真集の企画が実現したという。一人につき一冊、合計3冊が先行して発行されていたが、この度、3名が揃って登場するスペシャル・エディションが発売されるのを機に、これらの写真集で篠山が試みたという”挑戦”について話をうかがうことができた。

女の子たちの自主企画としてスタート

──今回の写真集は、被写体となった女性たちの自主企画として始まったそうですね?

「そこが凄いと思うんですよ。彼女たちが『表現者として何か確固たるものをつくりたい』と、所属する事務所の社長に直訴したところから始まった話しなんです」

──みなさん、女子大生や卒業して間もない方々ですよね?

「どこの芸能事務所にも現役の大学生やキャンパスクイーンが所属するような部門があるものなんですよ。就職して辞めてしまう人が多いんだろうけど、卒業してからもいろいろな思いや野心をもって頑張っている人たちもいて、そういう女の子たちが集まって、社長のところに直談判に行ったっていうんですよ。その社長が僕に電話してきて、一度会ってみてくれないかっていうんで、お目にかかったわけです」

──何人くらいいらっしゃったんですか?

「そのときは、6人でしたね。そこで聞いてみたんですよ。『そもそも君たち、僕は篠山紀信っていうんだけど、知ってる?』って」

──もちろん、みなさんご存知でしたよね?(笑)

「いや、つまりね、『僕は宮沢りえの『Santa Fe』や、樋口可南子のヘアヌード写真集『water fruit』を撮った写真家ですよ』と言ってね、それで彼女たちに訊いたんですよ。『もし同じことをしろと言われたら、あなたたちはどうするの?』と」

──なるほど、彼女たちの覚悟を知りたかったわけですね?

「ハッとしたような表情になる子もいたし、黙ってる子もいたし、いろんな反応がありましたね。まだ無名で経験もないわけだから、作品を作りたいと言うのだったら、彼女たちが今持っている、言い換えれば彼女たちでなければ出せない独特の魅力を僕に見せてくれるか、あるいは僕に対して表してくれなくちゃ、人に見せられるような写真にはならないんですよ。だから『もしかしたらその表現方法の中に、“裸”になるということも入ってくるかもしれないよ』と」

──最近では「#MeToo」運動もありましたし、コンビニでもエロティックな内容の娯楽本が規制されたりと、ヌード写真自体、撮りにくい時代になってきていますよね。

「でも、そういう時代にこそ、モデルの方が撮ってほしい、表現したいと言うんだったら、なにか新しい本を作ることができるんじゃないかと思ったし、これまでのヌードは男の欲望を満たすために男目線で撮られた写真だけど、僕は彼女たちをテーマにしてやるとしたら、むしろ女性が見ても『綺麗』とか、『こういうのだったら私もやってみたい』とか、『こんな本が欲しかった』とか、そんなふうに思ってもらえるような写真が撮れたら面白いんじゃないかと考えたんです。でも、覚悟はいりますよ。それをはっきりお伝えしたわけです」

──そして、最終的に撮影することになったのが……?

「そう、それでもやりたいと残ったのが、それぞれ1冊の写真集となった3人だったわけです」

──撮影の時点では、彼女たちも腹が決まっていたわけですね。

「この3人だったらできるなと思いましたね」

巨匠写真家の新しい挑戦とは?

──実際に撮影されてみて、いかがでしたか? 写真家として得るものはあったのでしょうか?

「出来上がってきた写真集を見てみたら、ものすごく面白いんですよ。新しい時代が来たという感じがしましたね。被写体になった彼女たちも、撮る前のいろんな不安が払拭されたようで、今ものすごく自信満々になってますね(笑)。本当に、やってよかった」

──“新しい”と言われましたが、撮る側としてなさったチャレンジもあったのでしょうか?

「今回は男の劣情を刺激させるためのヌードとは違う、女性が共感する写真にしたいわけだから、スタイリストやヘアメイク、それに装丁をやってくれるデザイナーも、これまでに組んだことのない新しい人たちとやりたかったんです。そこで研究のために、最近私がよくみている『Numéro TOKYO』なる雑誌を見ていたら、エリーナ・ケチチェバ(Elina Kechicheva)という写真家が、すごくいいんですよ。それで、雑誌の奥付を見たらフォトエディターという肩書きの人がいたから、この人に聞けばいいのかと思って、直接電話したんです」

──ファーストコンタクトは先生の方から連絡されたんですね?

「そうしたら、あの写真家はそのフォトエディターの女性が見つけてきたっていうじゃない。そこで、こういう才能を見つけられる人にぜひ入ってもらわなくちゃダメだということになり、結局、撮影のためのスタッフを全部アレンジしてもらったんですよ」

──その行動力や瞬発力は、もしかしたら本当の若手よりずっと若手らしいかもしれないですね。

「それで、ニューヨークで経験を積んだあと日本で仕事をやってる人とか、そういう個性的なクリエーターさんたちを集めてくれてたの。だから今回、僕にとっては全部、初めてお仕事する人ばかりだった」

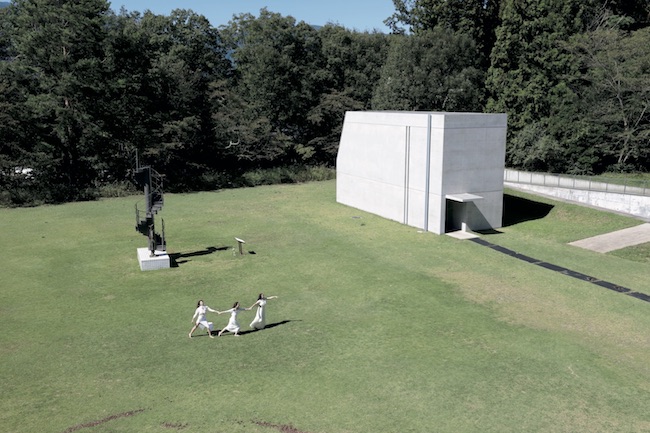

──ロケーションは、この企画の以前からの念願だったという清春芸術村でしたよね。撮影はスムーズに進んだんですか?

「僕は男だから、こうやって撮れば男性に喜んでもらえるだろうっていうのはわかるんですよ。でも今回は女性目線で、女性の欲望を代弁するかたちで撮らないといけないから、それはすごく難しかったですよ。初日に撮り終わって、その日に撮ったものをパソコンに映してみたんですよ。そこで『僕はこれがいいと思うんだけど』って言うんだけど、みんななんにも言わないのよ」

──反応がいまひとつだったんですか?

「いまひとつどころか、なんの反応もしないんだよ!もっと言うと、良いと言ってもらえたのが5、6枚しかない。写真集にするなら、1日で50〜60カットは撮れてないと足りないのにもかかわらず、ですよ」

──何が問題だったんでしょう?

「なんで?って訊いたらね、グラビアみたいだっていうんですよ。つまり、価値観の乖離が相当にあったんですよね。僕からしたら、僕以外のスタッフは人間を見ずに、服しか見てないように思えるわけ。だから、そこのところはかなり議論しましたね」

──では、1日目の表現と最後の日の表現では、かなり違ったものになっていたと?

「全然違いましたね」

──きっと、被写体のほうも日を追って学んでいったところもあったのではないでしょうか。

「一番初めはすごく苦労もするけども、どんどん新しいものができていくのがね。楽しくもあるよね」

──モデルさんたちは、まだ少し恥じらいがあるのかなっていうのも見てとれますね。

「それもまたいいんですよ。逆にね、それを狙ってやってしまったら、すぐばれますから。僕もまだ、はっきりこうすれば良い、というふうには言えないです。これからも探って、追求していかないといけないところではある。だけど、少なくともここにある写真は、女性が見て、嫌とかいやらしいと思うようなものにはなっていないんですよ」

──たしかに、媚びている感じはしないですね。しかも、彼女たちのかけがえのない一瞬を写した、この時にしか撮れない写真だということがひしひしと伝わってきます。

「3人それぞれ、各自の写真集の最後に1ページずつ、彼女たちが書いてる文章が載っているんです。これが、すごくいいんですよ。この本をやることにおいての、自分の覚悟とか、決心に至るまでの葛藤が書かれている。これもぜひ読んでいただきたいですね」

被写体としての、女性の魅力とは?

──これまでも、写真家・篠山紀信にとって女性は一貫して重要な被写体であり続けてきましたよね。たとえば、男性であればきっと多くの人がご存知の「激写」シリーズは、一写真家の作品という枠を超えて、70〜80年代を象徴するイメージ群ともなっています。歌舞伎や大相撲などの伝統文化や、食や建築、時事の分野でも各時代を代表する写真を数多く撮影されてきている一方で、いまもなお被写体としての女性やヌードに感じる魅力とは、どんなものなのでしょうか?

「なんでもかんでも脱がせればいいっていうもんでもないんですよ。真夜中に青山墓地でヌードを撮っていたのが警察で問題になって、ちょっとした騒ぎになった『20XX TOKYO』という写真集があるんです。僕は東京生まれの東京育ちだから、ものすごいスピードで変化しているのに、毎日のように見ていると見慣れてしまうところがある。でも、真夜中にあのあたりに行くとね、東京ミッドタウンと六本木ヒルズの二つの建物がそびえ立っていて、光のお墓に見えるんですよ。そんな光景を背景にして、青山墓地に女の肉体をオブジェのように置くと、東京という都市の終末を見るような感じもしたんですよね。つまり、ヌードではそういう表現もできるんですよ」

──人物像でいえば、各時代を代表するような女性を撮影して多くの傑作を残してこられましたよね。

「女性に限らず男性でもそうだけど、時代時代で魅力的な人はたくさん出てきますよね。やはり僕は、そこに近寄っていって撮りたいんですよ。突出した才能とか魅力とかを持った人がいれば、その人のとこにシュッと近づいて、一番良い角度から、一番良いタイミングで、パッと撮っちゃう。それが一番良い写真なんですよ。そうやって撮れた僕の写真は、時代の写し鏡なんです。でも、よく言われるんですよ。あなた、よく何十年も写真なんか撮ってられますね、て(笑)」

──そんな風に言われることがあるんですね(笑)。

「本当なんですよ。歳をとると、体力がないといってやめちゃう人もいるじゃないですか。でも僕はね、時代に撮らされていると感じるんです。その時代ごとに生み出されたものに興味がある。だから、今だから撮れるものを撮ろう、できることをやろうと。そういうのを細かく分けて時間軸においていけば、常に新しいことをやってきたように見える。よく、来年は一体どういうことをやるんですか?と訊いてくる人もいますよ。そういう時は、こう聞き返すんですよ。『平成が終わるでしょ。あなたは、新しい年号知ってるの?』って。すると『いやいや、知りません』ってなるじゃない。その年号になって、その時代になったら、また新しい人やものが生まれてくるんですよ。その時に僕はそれに向かっていくんだから、『それは、時代に聞いてください』といつも答えるんです」

──“篠山紀信”はいつも先端を走り続けていると?

「僕だって、例えば60年代に撮ったのと同じ写真を今撮れといわれても、撮れないです。70年代も80年代も、その時代はそういう写真を生む土壌と、社会、時代があったんです。つまり、雑誌メディアの、印刷メディアの最高の時代でもあったんです」

──日本がまだ若かった時代といえるでしょうか。

「若かったですね。時代的には貧乏だったかもしれないけど、なにかをやろうとする意欲があったし、日本全体が高度成長でイケイケドンドンの時だった。だから、あの時の篠山紀信をやろうっていったって、無理なんですよ。『篠山紀信はこれを30代で撮ったんだって? 俺もう35歳だけど、あんなの撮れねえよな』なんていう会話、よく聞くんだけどさ(笑)、当たり前なんですよ。時代が違うんだから。だけど僕は今でもスマホでは写真撮れないからね。あんな小さい機材だと、手が震えちゃうから(笑)」

──セルフィーはまだちょっと難しいですか?(笑)

「だから、スマホもこれから勉強しようと思ってるんですよ(笑)」

「première la maison de la ruche moe yuki miyu takao rina matsui」(プルミエール ラ・リューシュの館 結城モエ 松井りな 高尾美有)

定価/¥3,800(税抜)

発行/小学館

発売中

発売記念イベント開催決定!

会期/2019年2月24日(日)

場所/SHIBUYA TSUTAYA 7F WIRED TOKYO 1999

住所/東京都渋谷区宇田川町21−6

時間/18:30開場 19:00開演予定

登壇/篠山紀信、結城モエ、高尾美有、松井りな

内容/トークイベント(19:00~20:00頃)

サイン会/トーク終了次第開始~列が途切れ次第終了

URL/https://ameblo.jp/shibuya-tsutaya/entry-12434114691.html

篠山紀信を魅了した、結城モエ、松井りな、高尾美有

「ヌードに挑んで見つけた新しい自分」

Interview & Text: Akiko Tomota Edit: Maki Saito, Masumi Sasaki, Yukiko Shinto

Profile