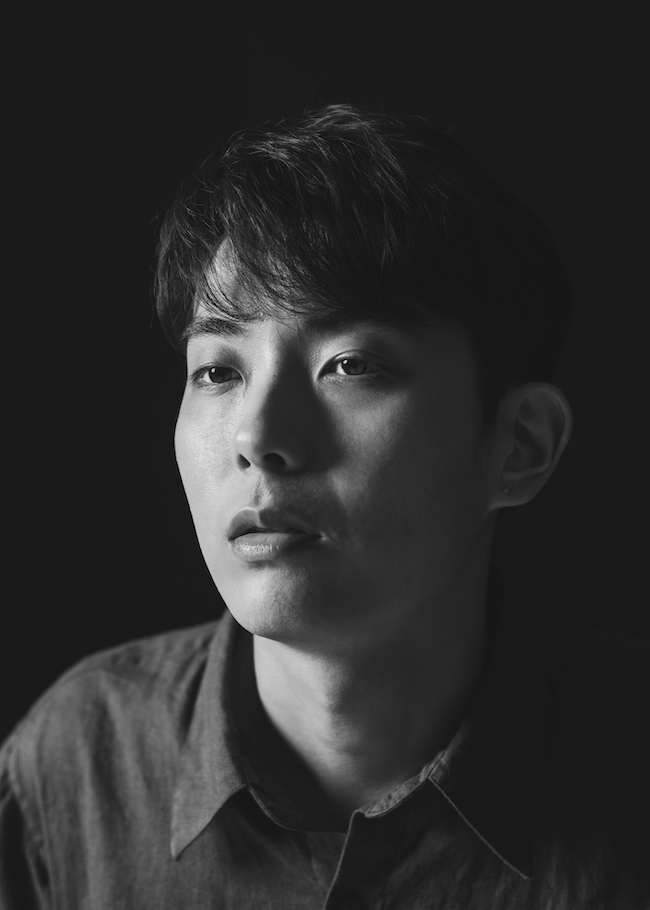

簡単に個人の感情や命を切り捨てない──折坂悠太の3年ぶりとなる新作『心理』

最新リリースの中から、ヌメロ・トウキョウおすすめの音楽をピックアップ。今回は、折坂悠太のアルバム『心理』をレビュー。

一人ひとり、それぞれに違う心と暮らしを決して切り捨てない──生の気配が立ち込める歌と言葉

COVID-19の猛威も現時点では小康状態、徐々に人々の暮らしも以前に近いものへと移行しつつあるこの頃。「少しずつ元の生活に戻り始めていてうれしい」なんて知人と言葉を交わす場面も少なくないが、そこではたと街の様子を見渡してみる。コロナ禍以来、テナントの空いたままスカスカになったビル、閉店してしまった地元から愛された店……。失われたまま、もう取り戻せないものがあるということ、そしてそこには確かに誰かの生活があったということを、一瞬、つい忘れかけていたことにハッと気づかされる。そんなタイミングで聴いたのが、折坂悠太のニューアルバム『心理』だ。

前作アルバム『平成』(2018年)が極めて高い評価を受けて、TVドラマ「監察医 朝顔」の主題歌・挿入歌を担当、近頃ではCMでもその歌声が聴けるなど全国区のアーティストとなった彼だが、3年ぶりとなる今作ではそうして得たポピュラリティーからは一定の距離をとり、今の時代と呼応するような、今ここで生活すること・暮らしていくことの悲喜をつぶさに言葉に落とし込んでいる。例えばこんな風だ。<例えを拒んでる> <言葉つぐんだ悲しみよ>(「爆発」)、<命のいろいろは / とても小さな口笛>(「鯨」)……。リリースにあたり「いま私がするべきことは、ここに(そこに)ある心を見つめ、問いかけつづけることだと考えます」とコメントをしている折坂。『心理』というタイトルは“心=感情”と“道理=論理立った筋道”の間で悩み、揺れる気持ちのことを指しているのだそうだが、こうした歌詞にはまさに、人間を表面的にカテゴライズして線引きをし、ともすればその線引きによって簡単に個人の感情や命を切り捨てることができてしまうような今の世の中への疑問が込められているように感じられる。この世には、その人にしかない生活が、人の数だけあるというのにもかかわらず。

元来、一人の“市民”としての視点から、ひとの生活に根を下ろした歌を歌ってきた折坂だが、今作ではこれまで以上に、大きな流れの中に飲み込まれそうになりながらも抗い、「ここにいる」と訴える一人ひとりの生活を決して見落とすまいとしているかのようだ。そして、その痕跡を拾い集め、風景の断片をつなぎ合わせたような今作の歌詞世界は、一段とソフィスティケートされたものになっている。しかしながら、民謡や浪曲、さらには講釈師など、土着の“節”を思わせる折坂独特の歌い回しでもってそれが歌われると、そこに確かに暮らす人々の生の気配や匂いが立ち現れるから不思議である。

とはいえ、聴き心地はシリアスというよりむしろ軽快だ。今作は、“重奏”と呼ばれる京都のミュージシャンを中心とした編成のバンドがバックを務めており、ピノ・パラディーノとブレイク・ミルズによる今年のアルバム『Notes With Attachments』に影響を受けたというのも頷けるジャジーかつエレクトロニックな要素も取り入れたアレンジは、とてもエキサイティング。パラディーノ / ミルズの作品にも参加しているサックス奏者、サム・ゲンデルも「炎」という楽曲で参加しており、ジャズ、アンビエントをトラック・メイク的な感覚で行き来するプレイも非常に現代的で、その人選にも納得がいく。サンバのリズムを用いた「心」、アフロ・ビート風の「鯱」などダンサブルなリズムのアプローチも多彩、メンバー同士の即興的かつ実験的なやりとりも耳に楽しい。太鼓のような音と鈴の音が、どこか日本の祭祀行事を思わせる「春」も含め、様々な国や地域の土着の音楽を、アンビエントなピアノやシンセ・サウンドなど現代的なサウンド・メイクでポップスに昇華させていくのは折坂の得意分野だが、今作では“重奏”の演奏もあいまって、いつにも増してゴリッとした質感を聴き手に残す。これもまた、そこに生きる人々の暮らしを引き受ける覚悟をさらに強く持った今の彼自身と呼応しているかのようだ。

タイトルが目を引く「윤슬(ユンスル)」は韓国人でシンガーソングライター、エッセイスト、コミック作家のイ・ランがポエトリー・リーディングで参加。川の対岸同士で互いの見えている風景を投げかけあい、それぞれの暮らしがそこにあることを交信し合うような歌詞とポエトリーは今作のハイライトと言えるだろう。ちなみに「윤슬(ユンスル)」とは水面にきらめく光のことを指す言葉なのだそう。そういえば、今作のジャケットの写真は水面が揺れているようなデザインになっている。そう、私たちの命は、水面のきらめきのようにただ一瞬の儚いものだとしても、どれも美しく、簡単に切り捨てられていいものではないはず。そんな想いを強くさせてくれた、今年最も心に響いたアルバムである。

Text:Nami Igusa Edit:Chiho Inoue

Profile