【連載】これからの服作りを探る、デザイナー訪問記 vol.3 SEEALL

ミニマルで上質な服づくりやオリジナルな視点を貫く、日本発のインディペンデントなブランドにフォーカスする連載「これからの服作りを探る、デザイナー訪問記」。デザイナー自ら、作り手の視点でコレクションを解説し服へ込めた熱い思いを語る。見た目ではわからない(知ったら着たくなる)服の真髄を徹底深掘り。

第三回は「SEEALL(シーオール)」のデザイナー・瀬川誠人にインタビュー。

世界の職人技をカルチャーと掛け合わせた ほっこりしないモダンな服

希少なヤク本来の色と温もりを生かす素材

「ヤク100%で、なおかつモンゴルの標高1500m以上にしか生息しないグレーヤクをそのまま染色せずに使っています。しかも、裏面は標高の低い山にいる茶色いヤクのナチュラルな色合いをそのまま生かした生地とのダブルクロス。尾州の機屋さんで表面を掻いてビーバーの毛のようにフワッと起毛するシャルム加工をかけてしなやかにしています」ギャザートップ ¥18,000

インドだから叶うディテール使い

「ギャザーは手作業のため、日本では工賃が高いのと、基本的に生地を動かしたくないので、生地から縫製まで全てインド生産にしています。インドは縫製が独特なので、日本の上質すぎる生地だと、逆にインドの縫製の粗さが目立って変なバランスになる。だったらインドの職人さんが慣れている生地で、縫製もインドで行うほうがきれいに仕上がるという理論です。他にも定番のピンタックシャツや刺繍ブラウスを作っています」

強烈な綾目の織柄で魅せるギミックシャツ

「生地にかなりこだわりました。コットンをあえて毛織物の産地、尾州で織ったツイル地で、 強烈な綾立ちが特徴です。ツイルは普通の織機で十分織れるんですが、柄のように見える深い畝のフランス綾を作りたいと思って、わざわざドビー織機(縦糸を8本以上使って複雑な組織を織れる)で織りました。着想源は、僕が週末に農業をしている山梨・北杜にある自分の畑の畝です。

鬼カルゼって呼んでいますが、ここまで綾立ちしてると、地の目が出てしまい、縫製も大変なので、職人さんにはかなり嫌がられました。デザインは、スタンドカラーに片方だけスカーフのようなレギュラーカラーをつけたダブルカラーになっていて、横から見るとレイヤードしてるようなシャツです。一見普通だけど、よく見るとあれ?みたいな、1ギミックを効かせています」

音楽シーンに紐づいたリメイクジーンズ

「古着のリーバイス501を解体し、インシームとアウトシームを足してバギーシルエットにリメイクしています。ウエストにはタックを入れて共地のベルトをつけました。このベルテッドパンツは、マンチェスターパンツといって、いわゆる80〜90年代マンチェスターの音楽シーンが流行った時に、みんなすごい太いスケーターパンツにシャツをインしてベルトでギュッと絞ってはいてたところからインスピレーションを得ています。この形は、他の素材でも作り続けている基本スタイルです」

テッズジャケット¥67,000

50sのテッズジャケットを再解釈

「多くのハイブランドの生地を手がける尾州の機屋さんで作った、ヴァージンウールにウレタン系の含浸加工をかけた生地を使っています。いわゆるテッズジャケットが元ネタで、50年代のテッズ(テディボーイ)の人たちが着てたちょっと大きめのジャケットをマニッシュなウィメンズのジャケットに落とし込みました。ボタンは付けてないのでラフに開けてもいいし内側のベルトでアジャストさせて着てもいいと思います」

オーバーサイズドハンドニットクルーネックセーター(スラブ)¥43,000

粗野なクラフト感をオーバーサイズで今っぽく

「アルゼンチンのアンデス山脈の高地でハンドスパンしたスラブ糸を、職人が2本の編み針で一つ一つ手編みしたニットです。原毛そのもののナチュラルな色を生かした粗野な糸で手編みならではの不均一な編み地が魅力ですが、オーバーサイズにすることでほっこりしないように心掛け、モダンな服へと引き上げました」

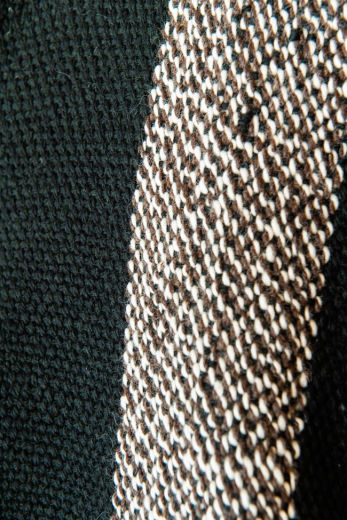

ノーカラーコート(ストライプ)¥120,000

アルゼンチンの伝統工芸をグラフィカルに

「ファーストシーズンから柄を変えながら展開しているジョージア・オキーフをイメージしたガウン。アルゼンチンに伝わる手工芸の、昔ながらの手横織機で手織りした生地で、柄にはグラフィカルなストライプだけで作品を作るアーティストSean Scully(ショーン・スカリー)の作風を取り入れ、モダンな感覚に仕上げています」

デザイナーインタビュー

「ツイストを効かせて、着るとテンションが上がる、満足感のある服を作りたい」

──2019AWより、シーオールを立ち上げるまでの経緯、瀬川さんのファッション遍歴を教えてください。

「大学時代にUK音楽シーンが好きでイギリスに留学しました。そこで出会った女性を追いかけてイタリアに行ってしまい、日本の大学は休学したまま8年(笑)。大学は無事卒業して、ファッションの商社でイタリアと日本を行き来していました。その後、独立して名古屋でセレクトショップを立ち上げたり、直近では、2015年から、イタリアのブランド「MAISON FLANEUR(メゾン フラネール)」のクリエイティブディレクターを務めていました。ブランドが大きくなっていくにつれ、ものづくりとセールスのバランスが崩れ、方向性が分からなくなってきてしまった。だから、自分らしく、やりたいことだけをやろうと思うようになって。ならば、ものづくりに重きを置くという面では世界に向けるよりも、圧倒的に日本のお客さんに発信するのがいいなと考えました」

──日本のお客さんに向けていくと決めたんですね。

「海外に出ないんですかとよく聞かれるんですが、逆に出ないっていう。海外では誰が着てもわかるようなもののほうが人気があるじゃないですか? なかには小さいところもあるとは思いますが、やっぱり日本は大手さん含め、 結構、奥に入ったものづくりを好むので」

──国民性というか気質ですかね?

「気質だと思います。 工芸や民芸があって、その流れでDNAレベルとして刷り込まれているから、職人性と生地とにフォーカスした日本で展開するブランドにしました」

──「メイド・イン・ジャパンを世界へ」とはよく言われますが、逆の発想が新鮮だなと思いました。世界をいろいろ見て知っているからこそ出てくる結論なんじゃないかと。

「そうですね、若手じゃないですから(笑)。そこで言うと、これまで培ってきた生産者との繋がりが大きいかもしれないです。インドで作っている細かいピンタックは工賃がかかりすぎて日本ではできないし、風合いを重視したハンドスパンの手編みもアルゼンチンだからこそできる。そのメイド・イン・ザ・ワールドがうちの面白さかなと思ってます」

──ものづくりの軸はクラフトマンシップですか?

「職人が作ったものですと、全面に出すつもりは全くありません。例えば、このデザインを作るには、あそこの手織りでないと機械では出せないので、作りたいものを優先すると、手段として手織りになる、という考えです。ただ、手横とか手編みだとどうしてもクラフト感が出てしまう。大体がほっこり不思議系にいきがちなんですが、それは僕的には全然やりたいことではないから、あくまでモダンにするための手法として考えているので、手織りだからいいとか、古き良きものを今に復活させるみたいな、文言を絶対に言わないです。

それってなくなっていくものは大事にしないといけないという目線に感じられて。そうではなく、目的があるからその技術を用いるだけで、今の技術と同等に、あくまでも一技術として並列に考えたほうがいいと思うんです。ちょっと日本はヴィンテージを好むところが強く、古ければいいがイコールになってる部分があるので、自分の中ではそこはちょっと違うかなと思っています」

──確かに、今の先進技術と昔から継承されている伝統技術とが共存しているコレクションだと思いました。

「両方を並列に考えているんです。作りたいデザインやものが前提にあって、これは手織りですが、機械では絶対に出ない風合いなので手織りでやるしかないみたいな。逆にものすごい細番手の糸で度詰めした生地は機械じゃないとできないし。基本的に僕は融合されたものがすごく好きで。すごいクラシックでトラディショナルな一面と、エッジでモダンなところがうまく合わさっているものというのが、家具やアート、どんなジャンルでもそうなんですけど、自分の中でテーマとしてあります。デザインとしてはほっこりせずモダンにすることが最も重要なんです」

──ほっこりさせないデザインとは?

「基本はミニマルであること。デザインが人に強要しないこと。これが常に掲げているテーマであって、だから極力デザインは少なめ。古着が好きな人は古着とも合わせられるし、モードが好きな人はモードとも合わせられる、これを着ることによって、そういう方向性だとか、◯◯系とか決定したくないんです。基本的にはコーディネートのルックとして着想する作り方ではなく、 全部単品で考える。だから、コレクションもシーズンで括らず、Edition1、Edition2として、シーズン性を打ち出さないようにしています」

──根底にあるものづくりの姿勢に、シーズンごとのインスピレーションはどのように絡んでくるんですか? 2020AWだと、ピナ・バウシュ、ヨーゼフ・ボイス、THE WHOなどを挙げられてますが。

「デザインする上で理想の女性像というか、ミューズといわれるものは、ピナ・バウシュとパティ・スミスとジョージア・オキーフです。女性らしくて、力強い女性がテーマとしてあります。今回はピナ・バウシュが着ていたヨウジヤマモトさんのたっぷりしたコートのスタイルにインスピレーションを受けたり。直球でこれみたいなことではなく、雰囲気とか、あくまで概念的なところ。男性でいうと、ヨーゼフ・ボイスとかThe Whoとか」

──ボイスは作品というより彼のスタイルや、人となりに惹かれると?

「メンズはスタイルですね。ヨーゼフ・ボイスは、昔からコートの下に重ね着をよくしていて、きっと何も考えずにただ寒いからもう1枚羽織ろうかなと着てるだけなんですけど、その行為に、あたかもそれを合わせたようなかっこよさがあるというか、レイヤーの仕方がすごくかっこいい。そういう意図的じゃない、狙ってないかっこよさのような雰囲気のものを作りたいと思っています」

──確かに、パティ・スミスもそうですよね。ただのシャツなのにかっこいい。

「そう何着ても彼女だし。 黒と白が色彩のように見えるというあの感じ」

──音楽やアーティストのスタイル、作風など、ムード的なものからインスピレーションを得ることが多いんですね。

「ほとんどがそうです。特定な人物や作品のときもあれば、70年代のフラワーチルドレンみたいなムーブメントのこともありますが、絶対どこかに文化の引用があります」

──話は変わりますが、先ほど自分の畑の畝をイメージした生地がありましたが、農業をやり始めたきっかけは?

「僕は食べることがすごく好きなので、自分が食べているものに疑問を持ち始めたというか。有機って言うけど、実際はどうなんだろうと思って深掘りし始めていったんです。ヨガもそうですが、自然の力との同じサイクルに自分を合わせていくみたいな、僕が従事している自然農もそういうことで。

いわゆる有機農業は、ただ人間にいいだけで、生態系やら畑の環境を全部壊して成り立っています。それと違い自然農は一切雑草を抜かないし、生き物もそのままにして共存している状態なので、生態系のサイクルの中で収穫している。その考え方が、自分の中に深く刺さって落ちてきて。土を触るっことも根本的に、農作業中はめちゃくちゃ無の境地なんです」

──自然農への考えが、服作りにも通じることはあったりしますか?

「ありますね、毛を染めないこととか。 何も自分たちが加えてないし、ストレスもかけない。例えば、ヤクも染めるよりそのままのほうが生地の風合がいいんですよ。染めるということは、化学薬品で不自然なものを作り出してますから」

──他にもストレスをかけない育て方をしている、無理のない生産者の素材を使うとか?

「そういったサステナブル的なところは、今後ちょっと考えたいと思っています。ヤクに関しては、モンゴルはそもそもサステナブルというか。ただヤクは彼らが寒さからしのげるように羊みたいに全部の毛は刈らず、腹の毛だけ刈るから、なおさら少なくてなかなか取れない。それがサステナブルと言えるかどうかは分かりませんが。だから突き詰めれば、服を作らないのが一番サステナブルなので。これだけたくさん服を作っても絶対にいらないし、今あるもので十分なんだから、それを売っている自分の存在自体が矛盾している。なので僕はサステナブルを謳うというよりは、作ってる時点で多少は環境を傷つけてるわけだから、その中でヴィンテージになれるもの、1シーズン着て捨てるような服は作りたくないなっていう気持ちはすごくあります」

──インドの生地はインドで作るとか、生地を動かさないともおっしゃってましたが、それもどちらかというとサステナブルというか、そこに存在する理由を生かしている感じがします。

「そうすることで、インドの人の雇用になるので。インドで生産したものは会社と共同で、売り上げの一部を学校を作ったりする寄付に回しています。アルゼンチンはまだできてませんが、いずれはと考えています」

──現地調達、現地生産というのは、結果的にいろんなことに繋がりますね。

「長く着てほしいので、だからこそあんまりデザイナーが着たときの感じを決定したくないんですよ。デザインが着る人に乗っかって、その人がブランドの化身になれるというのもファッションの一面としてありますが、そういう服はいつか、しかも早い段階で捨てられてしまうように思うんです。だからミニマルであったり、極力その人を決定しない服、いかようにも解釈ができる服を作って、できるだけ作ったものがその人のワードローブに長い時間あり続けてほしい」

──限定しないデザイン、デザインしないデザインって逆に難しい気がします。ベーシックというと、またいろんな選択肢もありますから。

「一番、それが悩ましい。結局モニュメンタルでわかりやすい象徴的なデザインを作るほうが楽なんです。でもそういうデザインは、最初はいいと思って買ったのに、2年後には嫌になって着なくなったりする。だからあまり意識せずに、飽きの発端にならないものを作ること。ただ、べーシックはベーシックで、着たときにテンションが上がらないし、だったらどれでも同じじゃないかと。よくあるのが、いわゆるデザインは完全に某ファストブランドと同じで、素材だけ頑張って今売れてるブランドもありますが、僕的にはそういうのも違う。ファッションである以上、人の気持ちが少しでも上がったりするものであってほしい。例えば、フィービー・ファイロの服ってそうでしたよね、常に」

──作り手側もフィービーの服作りはリスペクトしているんですね。

「数少ない一人です。リスペクトするのは、ジル・サンダー本人とヘルムート・ラングとマルタン・マルジェラだけです。最近だとフィービーぐらい。ものづくりを見てて、本当にすごい。こんなことをわざわざするんだみたいな、こだわりを伝えないのがもったいないぐらい。誰も言わないんですけど、 生地だけじゃなくて作り方も、ここを出すためにこのパターンにしてるんだみたいな。半端ない服へのこだわりが常にあって、 一番高みかなと思います。ちょっとしたことの積み重ねが最終的な凛とした感じを生み出すというか」

──着る側はそこまで素材やパターンのことを深追いしないけど、でも今だにフィービー信者はいると思います。

「僕もいつも思ってるんですけど、説明して売らないといけない服は、服の力がそもそもないんだと。別に知識が無い方でも、服がかかっていて、雰囲気なり、佇まいなり、生地感なりが伝わって、「なんかいいな」と思うことが、極めて重要なので。生地にこだわるデザイナーさんはいますが、実はああしてこうしてとストーリーがあって、好きな人にとってはすごいいくかもしれないですけど、そこまで興味がない人にとっては普通にコットンのツイルで終わってしまうこともある。そこは自分が作り手として、注意しないといけないところだと思っています。

言葉を足してあげないと伝わらないというものは、それ自体が成り立ってないんじゃないかなって。できるだけ、触ったとき、見たとき、着たときに、違いを感じられるような服づくりをしていきたいですね」

──だからと言ってニッチなことをやるのも違うと?

「僕はそこじゃなくて、もうちょっといろんな人に着てもらいたいという気持ちがあります。だから、逆にデザインしないように自分を持っていくことが結構大変で。ただ普通になるのは、全然意味がないので、どこかにちょっとツイストが効いてて、文化との融合があって、着るとテンションが少しでも上がるような、持ってることの満足感もあるような服を作りたいなと思っています」

Photos:Kouki Hayashi(Item, Portrait) Interview & Text:Masumi Sasaki Edit:Chiho Inoue

Profile