舘鼻則孝インタビュー

日本を“再考”するアートの行方

「ヒールレスシューズ」でレディー・ガガの足元を飾ったデザイナー、舘鼻則孝。“リ・シンク”を掲げた展覧会で、彼は自らの原点をどう再考したのか。ファッションへの思い、アートへの挑戦……舘鼻則孝が拓く新境地とは。(ヌメロ・トウキョウ(Numero TOKYO)」2017年11月号)

『舘鼻則孝 リ・シンク展』展示風景より。壁に掛けられた円形の作品『Embossed Painting Series』(2017年)と、花魁の高下駄がモチーフの『Floating World Series“ Raven”』(2014年)

花魁文化の作品化で

自らを前衛に定義する

──具体的にどのようなことを作品に込めていこうと思っていますか?

「出身地や性別、家族など、自分が選択をしていない要素に必然性を感じられるような自分でいたい、という気持ちがあります。自分は日本人で、日本はどういう歴史で……というように、変遷をたどっていく作業を形にするのが僕にとっての創作活動なんです。作品は、いわば自分を定義するための装置だといえますね」

『舘鼻則孝 リ・シンク展』展示風景より。舘鼻作品と江戸〜明治期の花魁の資料が対比展示された。写真上の左側は花魁の煙管に想を得た作品『Theory of the Elements』(2015年)

──日本の文化の中でも花魁に焦点を当てているのはなぜでしょうか?

「花魁の前衛性は、当時のファッションをリードした存在で、自分がこれからつくり上げたい新しい価値観につながるものだと思いました。そのような要素を取り入れて現代における日本のファッションを定義することは、自分にしかできないことだと感じました。多様性のある日本文化のなかでも自分だけにしか担えないような、特化した部分だとも感じています」

──―ご自身の活動を冷静に分析し、自らをディレクションしていく姿に新しいアーティスト像を感じます。

「アーティストとしては決して特別なことではありません。ユーチューバーではありませんが、今後はさらに自己演出的な時代になっていくのではないでしょうか」

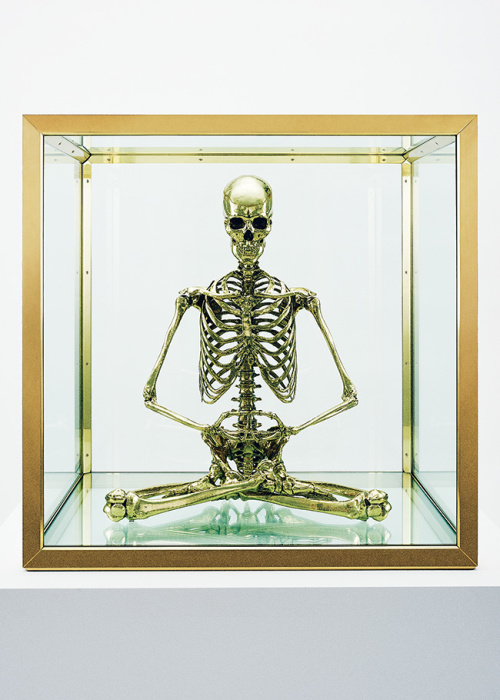

自身の骨格をCTスキャンし真鍮で鋳造した作品『Traces of a Continuing History Series』(2015年/Photo : GION)

“傍観者”の日本人に向けて

源流の文化を訴求する

──さまざまな企業と組んで活動されていますが、ビジネス的な戦略のセンスもお持ちですね。

「表現が経済活動になるということはすごく重要です。アーティストや作品は社会の一部にならなくてはいけない。わかる人だけわかればいいという日陰の世界だと、社会から切り離されてしまいます。作品は情報をシェアするための装置、つまりコミュニケーションツールです。作品が売れるということは自意識を持って社会に出ることと同じ。人の手に渡って、どんどん伝わっていくのが望ましいんです。それに、日本では特にアートとコマーシャルのバランスが必要です。世界のアートマーケットと異なる部分もあれば、そうでない独自の価値観も存在し、どのようなアーティストなのかを認知してもらうためには、企業と組んで活動するということも自己表現の一つとなります」

個展『舘鼻則孝:呪力の美学』(岡本太郎記念館/2016年)発表作品『Homage to Taro Series: Aesthetics of Magic #1』(2016年/Photo : GION)

個展『舘鼻則孝:面目と続行』(旧細川侯爵邸和敬塾/2015年)展示風景(Photo: GION)

──すでに世界で活躍されていますが、日本での反応も重要なのですね。

「僕は日本のために活動してきたつもりです。作品はすべて海外に出回って日本人が見る機会がないのではあまり意味がない。世界で話題になっているからこそ、自分の国の人たちが注目してくれる状態にはなったと思いますが、まだ傍観されているにすぎない。日本で活動して、日本の職人さんと一緒にものづくりをしているのに、海外に住んでいる人と思われていたり…。それに、日本の伝統的な工芸技術を現代的に表現し広めたいという思いもあります。工芸が雑貨化し、職人たちの腕が鳴るような仕事が少なくなり、技術も伝承されず、いつの間にか誰もいなくなるケースはたくさんあると思う。だから職人さんたちにやりがいのある仕事を提供したいとも考えています」

『舘鼻則孝 リ・シンク展』展示風景より。会場に設えられた茶屋。TORAYA CAFÉ・AN STANDとのコラボレーションによる展覧会限定メニューが提供された。

──新たにオープンする、ミュージアムとレストランが融合した試み「COURTESY」をディレクションされていますが、これも日本人へのアピールと啓蒙活動の一環なのですね。

「欧米では一般的なことですが、アートが生活の一部だということを日本でも体現したかった。僕の作品や山本篤史シェフの料理、陶芸家の桑田卓郎さんの器など、響き合うさまざまな表現要素を五感で感じてもらいたい。そう願っています」

アーティスト舘鼻則孝を探る解体新書

Portrait : Tadayuki Uemura

Interview & Text : Itoi Kuriyama

Edit : Keita Fukasawa

Profile