富永よしえが語るパティ・スミスの写真集「働くお母さんのための実用書です」

ニューヨーク・パンクシーンを代表するゴッドマザー、パティ・スミス。彼女に魅せられ、2001年から2016年までの15年間、追いかけ続けた写真家・富永よしえが、その記録を写真集『the doors of light 光の扉』にまとめた。出会いから現在までの時間を振り返りながら、間近で捉えたアーティストであり母親であるパティの姿、彼女との関係の中で変化してきた自身について自らの言葉で語ってくれた。

世界中の女性に捧げる、パティ・スミスに倣う「働く母」ドキュメンタリー

──写真家としてのキャリアをスタートする前、そもそも富永さんにとってのパティ・スミスとはどんな存在でしたか?

「アイドルやヒーロー的な存在で、普通に一ファンです。このミュージシャンが好きみたいな感覚でした」

──ファンから自分にとって特別な存在に変わった瞬間は?

「2001年のフジロックに来日されたとき、撮影できるステージまで自分が登ることができたことでしょうか」

──初めてパティ・スミスを撮影する、しかも、ライブ直後のメンバーの集合写真をいざ撮影するとなったときを思い返すとどんな心境でしたか?

「あのときはステージから降りてきたところをいきなり撮ったんです。エンターテインメントという部分で自分のカメラマンとしてのキャリアを築き上げてきて、ミュージシャンの方々と一緒にお仕事できる立ち位置にはなってたから、許可は下りてなくても、情熱があればきっと撮れるだろうと思っていました。実際パティさんの撮影の許可は下りてませんでしたが、本当に出待ちしてダメもとで撮ろうと思っていただけなんです、純粋に。でも 8×10のカメラだったので、瞬間で撮ることはできなくて」

──なぜ8×10だったのですか?

「その時はまだそこまでデジカメが普及していなかったのでフィルムで撮るなら、写真家にとって最高峰のカメラでと。2001年当時はまだ8×10が主力カメラの中で最大で、フィルムも手に入りやすい時代でしたし。その時代のカメラで一番良いものだからって言ったほうがいいかもしれない。ギターだったらギブソンを持っていかなきゃみたいな。

でも普通は小さいカメラで撮りますよね。もしそうだったら撮ってすぐバイバイだったんだろうけど、8×10だから全部動きを止めなきゃいけなくて、パティさんもびっくりされたと思います。確か周りで私たちのセッションを見ていたスタッフ、関係者方々から拍手がありました。シャッターは2回しか押してないのに。そして、撮り終わった後にパティさんがハグしてくれたんです。それがすごい感激して、しかもポケットに突っ込んでたハンカチをもらったんです。きっと手とか洗って拭いてた普通に使ってるハンカチだと思うんですが、これどうぞってプレゼントしてくださって」

──すごい、ハグに私物のハンカチとは! 実際撮った被写体としての彼女はどうでしたか?

「これまで見たことがないというか、シャッターを押したとき、本当に電流が流れたような感覚があったんです。なんて言ったらいいのか、彼女たちはエレキギターを触っているでしょ? だから体にすごい電流が流れているのか、それとカメラのシャッターがストロボを使用していなかったけどシンクロした、あるいは感電したような、初めての感覚経験でした。世界を舞台に活躍しているミュージシャンは、こんなに電気を持っているのかと、ビリビリしたのを鮮明に覚えています。これはもう何かの啓示のような気がして、この人を撮らなきゃって本能的に感じたのかもしれません。感電したときは最初で最後かもという気持ちもありましたけど」

──写真に対する考え方や向き合い方に影響はありましたか?

「かなり。もう何かコマーシャルフォトだけではいけないと思い知り、稲妻が走りました。その時以来、写真への取り組み方が変わったように思います」

──彼女の撮影は、いわゆる商業写真ではなく、撮りたいという本能のままに撮影したような感覚でしょうか?

「パティさんの写真は、本当に深い部分のものは、既にロバート・メイプルソープが撮ってるでしょう? そのロバート・メイプルソープの才能を開花させたのが当時付き合っていたサム・ワグスタッフという人で、キュレーター、アートコレクターの方なんですね。彼はもとは広告会社に勤めていましたが、嫌になってアートコレクターになり、ロバート・メイプルソープと付き合い、コマーシャルフォトではない記録と美術写真を探し求め、モノクロ写真の価値を切り拓いていきました。それらを身近で見てきたパティさんは、体の中にアートの確固たる価値観を持っていて、お金のために撮る商業写真という概念がパティさんはなかったし、同じようにお金のために音楽をしているわけではなかったんですよね。だからアートへの覚醒はあったのかもしれません。それまでは食べるために撮影していたけど、ついに細胞が目覚めました。こうなった以上、もう彼女を追いかけるしかなかったですよね」

──その後、すごいのは8×10で撮影した集合写真を、ご本人からの要望で、アルバムの中で使いたいと連絡がきたとか。

「確か突然、本人から連絡があって、あの時の集合写真を使わせてほしいから音楽レーベルにギャランティの交渉をしますと。でも私としては、憧れのパティ・スミスを撮れたこと自体光栄だし、まして使ってもらえるなんてそれだけで夢のようで、ギャランティは要りませんと伝えたんです。そのやりとりをきっかけに親しくなりました。コマーシャルではないという姿勢が伝わったのか…」

──それ以来、パティさんのほうも心を開いてくれたのを感じました?

「そうかもしれません。その後もツアーやフジロックに、3年たて続けに来日されたので、その度にイベンターに写真を撮らせてほしいと頼み込んで、パティ、パティって嬉しくて写真を撮りに行ってたんです。あまりにも毎回いるから、パティさんからしたら、またいるのかっていう感じですよね。その後2004年に彼女の新作アルバムの日本向けのPRで、ニューヨークに写真を撮りに来ないかと声がかかったんです。日本に富永っていう子がいるからってパティさんからのご指名で。そのときはちょっと嬉しかったです」

──本当にちょっとですか(笑)?

「全然ちょっとじゃない(笑)。夢みたいでした」

「絶望のどん底にいる私を救った一通のメール」

──来日時に見せる表情と比べて、いわゆるホームで過ごす彼女はどういう印象でしたか?

「その時はお子さんを学校に迎えに行かないといけないから取材はもうここまでねとか、プライベートをちょっと垣間見られたり、(ウィリアム・)バロウズにもらったというハンカチを見せてくれたり。プライベートを隠す感じも全然なく、自然体でいいなって思いました。ただ普通に生活していても、あの風体だから目立ってしまうんですけど。遠くの存在からだいぶ近い存在になったなあと実感しました」

──そして今度は富永さんがプライベートで彼女を訪ねたと写真集に書かれていました。いきなりの距離の縮まり方ですが、いったい何が起こったんですか?

「2007年にニューヨークにある彼女の自宅へ訪問しました。きっかけは、その前年の2006年のある日、私は手痛い失恋をして、何か結構しんどくて。何もやる気が起きず、家にいてももう明日起きたくないみたいな、精神的にどん底にいたんです。だからもう死にたいと思って、お酒をいっぱい飲んで寝ちゃったのかな。でも翌朝起きたら、パティさんから『ニューヨークの通りであなたを見た気がする、もしかしたらあなたの魂だったのかもしれない。家にいるから電話して』と電話番号を添えたメールが入ってて。やはりただ者じゃないなと。私は救われたんだなぁと思いました。そのメールを見て朝10時ぐらい、ニューヨークは夜7時ぐらいなんですけど、電話したら繋がって『私は日本にいるんだけど、パティ私を見たの?』と聞いたら、笑って『やっぱりあなたのソウルだったのね』って言われて。実は最近こういうことがあって大変だったと伝えて、まあ頑張ろうねとお互いに言って電話を切ったんです。でもやっぱりこの出来事をちゃんと残したいと思い、『あなたの家に写真を撮りに行きたい』と今度は私からお願いしたら、いいよと言ってもらえて、1年後に実際に訪ねることになりました」

──彼女から救いのメールが届いたことで、彼女にもっと踏み込みたいというか、もっと撮りたいという思いが湧いてきたのでしょうか?

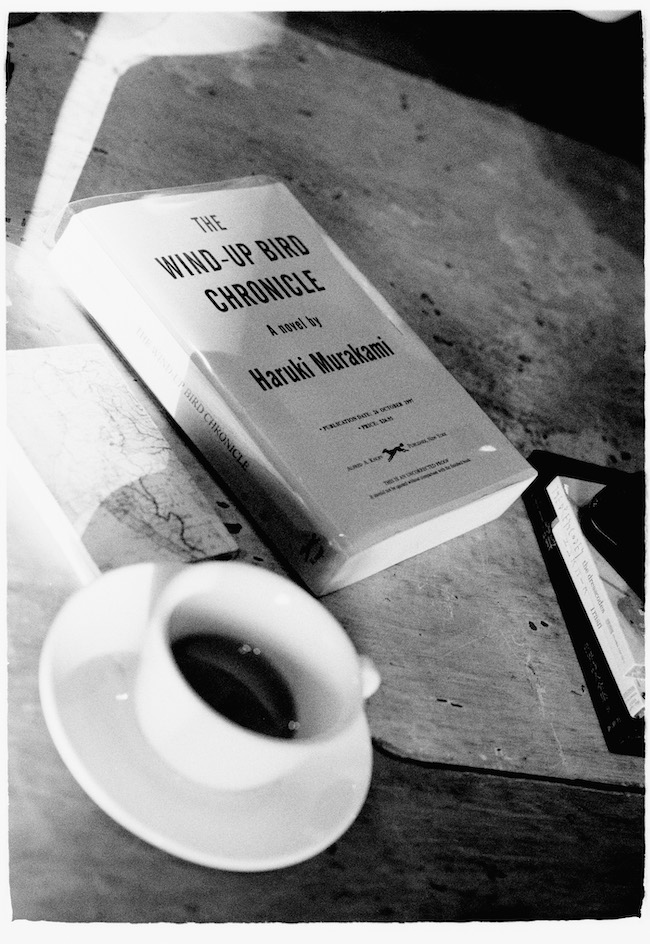

「とりあえず記録を残したいと思いました。カメラマンってとにかく撮りたいっていう思いになってしまうんでしょうか。分析するよりも自分を留めたい、残したい。残してから、もう10年以上経ちましたが、今になってちょっとずつ分かってきました。例えば、村上春樹さんの小説『ねじまき鳥のクロニクル』で、同じようなことが書かれいた、『壁抜け』の話です。そこに私はシンパシーを感じていて、シンクロニシティというのでしょうか、村上さんは実体験ではないかもしれませんが、他の人も感じることなんだと。多分パティさんも霊感の強い人だろうから、こういうことは日常茶飯事なのかもしれません。死んだ人と話せるようですから。なので、これは私やパティだけでなくて、どこかの誰かにとっての救いの手になるかもしれないという」

──誰かを救うように啓示を受けたではないけど、記録を留めなければ、撮らなければと思いたって向かったんですね。パティさんにもその思いが伝わったんでしょうね。

「そうですね、仕事と関係なく。元々そういう接し方はしてなかったです。振り返れば生き抜く術を記録していました」

──完全に仕事抜きのプライベートだからこそ、お互いさらけ出す、見せ合う分、より深いフォトセッションになったんじゃないですか?

「真正面で2人で向き合うのは、私は恥ずかしくて、いわゆる撮影タイムはとりませんでした。パティが普通に生活しているところを撮りたいから。向き合ってくれるときもあるけど、私のほうが恥ずかしくて、勝手に撮らせてもらいました。部屋にはメイプルソープの写真があったり、バロウズやボブディランのものとか本物が置いてありました。しかも小瓶に入ったメイプルソープさんの遺灰を見せていただきました、未だに現実感がないですが。

彼女の家にいたら、いろんな人が入れ替わり立ち替わり来て、メイプルソープさんの弟さんもいらしていましたね。これからレコーディングあるから行こうか、行きます!みたいな友人同士のような自然なやりとりでドキュメンタリーを撮らせてもらいました。彼女がいるからと言って、何かしないといけないという感じになりませんでした。それにシャッターを押しさえすれば、かっこいい人だから絶対に何かしら写ってます」

──一緒に過ごしている中で印象に残った会話はありましたか?

「仕事の話ではなく、『ヨシ、あなた何歳? これからどうするの? 子どもは欲しいの? 早くしないと』と言われました。『あなたの未来はどういうふうに思い描いているの? ちゃんと考えてるの?』って心配されたり、『アートとしてやるなら、もっと撮らなきゃダメよ』と怒られたりもしました。なんかすごいパワフルで前向きなんですよ」

──働く女性の、アーティストの先輩として、後押ししてくれる感じなんですね。

「そう。わかってるんでしょうね、女性が働くことの大変さというものを。私たちお母さんの世代は特に」

──パティさんは、結婚して子育てに専念して仕事をしない時期もありましたが、夫のフレッド・ソニック・スミスさんが亡くなって働かざるを得ない状況になった。そんな人生の先輩に、相手の心を覗く立ち位置の写真家である富永さんも思わず心を開けられてしまったような気がしますね。

「確かに、そう言われると、パティさんは人の内なるパワーを気づかせてくれます。私にもどうしているの? 大丈夫? みたいに常に気にかけてくれました。無限の愛情があり、そのような言葉が自然に出てくるんじゃないかなと思います」

──彼女のパワーを身近に感じることで、自分の気持ちはどう切り変わりましたか?

「感情ではなく、現実に建設的に進まないといけないな思いました。社会人としてはもう39歳で、仕事をして食べられているんだったら、次どうしたいのか、私は。やはり結婚したいし、昔から家庭がほしかったし、子どもも欲しかったんです。だから、次はそれを叶えなきゃなと思い、結婚できるよう自発的に動きました」

──パティさんの啓示を受けて実際にその後ご結婚されて、お子さんが誕生し、仕事への考え方や生き方そのものの価値観ががらりと変わったんじゃないですか?

「2007年の冬には結婚しましたが、それまでは、まずは『私』だったのが、家庭を持つと、『私』は三の次ぐらい。とりあえず人のためとか、家の中を平和に保てるように日々努力をしたほうがいいんじゃないかなと考えるようになりました」

──お子さんが生まれたことを伝えたときのパティさんの反応は?

「大変喜んでくれました。子どもができたと伝えたら、『コウノトリきたのね』と言って、子供の名前が杏というんですが、日本に来たとき、『アプリコット』の名前が入った詩を歌ってくれました。最近も写真集のことで電話で話したら、『娘は大きくなった? 何歳になった?』などいつも家族話から始まります」

──温かい関係ですね。自分がパティさんと同じように、家庭を持ち子育てしながら働くという立場になったからこそ、見えてきたこと、わかったことはありましたか?

「パティさんも結婚して第一線から退いたんですよね、ニューヨークからデトロイトへ住んで。あのパンクのゴッドマザーと言われたパティも、家事をしながら家庭を支えてたんだと思います。旦那さんが亡くなっていなかったら、多分ステージに戻ってきていなかったかもしれません。女手一つで、子ども2人を食べさせなきゃならないから、本当に懸命に生き抜いていたと想像します。辛い気持ちを抱えて、世界で歌っていたと思うとより一層、彼女に感情移入して詩を噛みしめて読みました。私の母も4人の子どもを一人で育てましたから」

──子どもために再び立ち上がって。

「そうですね。そこをちゃんと世の中に提案したいと思ったから、ドキュメント写真集になりました。働く世界中の『女性、母』のために、パンクロッカー、詩人、活動家という表の顔の内面は子ども食べさせなければという現実を抱えていて、そのために世界で頑張って歌い、路上パフォーマンスをし、ノーベル賞授賞式では友の代わりに歌う。どれをとっても人々と子どものために働いているという部分、それらを伝えたいと思っています。お母さんの仕事は大変だけど、たくましい女性はいっぱいいるから頑張ろうみたいな。だから、写真集の最初に『to mothers all over the world』とメッセージを入れています。これが基盤です」

「パティ・スミスの“働くお母さん”の部分を伝えたい」

──ピースマークをあしらったカバーデザインもパティさんらしくて印象的ですが、アンダーカバーの高橋盾さんが手掛けられたそうですね。

「あのピースマークは、2004年にニューヨークで撮影した時にパティさんにいただいた作品です。ハンカチや身につけているものをくれる人なんですよ。多分バロウズや(アレン・)ギンズバーグがそうだったんじゃないでしょうか。俺のストールあげるよみたいな感じで。60〜70年代頃はそのような精神のバトンを繋げていたのかなと推測します。これを盾さん、アンダーカバーのスタッフに提示したら、バンダナ、ストールにしようというアイデアが出てきました。グッズにする予定と本にバーコードを付けないといけないということで、そのために付けた表紙のような大きな帯になりました。帯はパティさんと盾さんのアート作品みたいになって気に入っています」

──写真集自体はアート作品、アートブックではないんですか?

「今回はアート本にしない前提でした。『パティ・スミス』となると、大概アート本にしたくなり、それでは私の本当に伝えたいことが伝えられなくなってしまうと感じました。先ほども言ったように、パティの『女性、母』の部分を伝えたいから、アートの方向は次回と割り切ってドキュメントに絞りました。なのでメールの画面を入れて心の交流、経過を提案しています。彼女を撮った作品、アートブックはロバート・メイプルソープ氏の素晴らしい作品があり、それらを越えられる術はなく、私にはパティはアートにはできないと、撮り続けながら判断していました。今回はドキュメントで綴ると決めていました。生意気かもしれませんが、いろんな経験をしましたから、これからはパティともっと向き合ってアート作品を作りたいです。時間があれば…」

──なるほど。話は変わりますが、パティさんを追いかけ続けることで得たものというか、もたらされたものって何かありますか?

「結論から言うと『答え』です。本当に聖書みたいな。宗教っぽくなってしまうけど、でもゴットマザーです、本当に。私にとっては生きる道標であって、光の存在です」

──それが、この『光の扉』というタイトルに繋がっているんですね。

「タイトルは悩みました。私たちカメラマンは光を撮り、光を捉える。強い光、弱い光、優しい光…。なのでカメラマンとしてまず光に焦点を当てました。パティ・スミスというすごい強い光に、私は魅せられたというか。そして、光に関する言葉を調べた時にルカという単語が出てきたんです。ルカと言えば、預言者としてキリストの言行録をまとめた人物なので、いろんな点が繋がっていく感じがして、バイブルにしようと決めました。パティ・スミスというキリストのような人物から受けた啓示を、私がルカのようにメッセンジャーとしてまとめました」

──彼女から受け取った言葉を、写真に記録し届けると?

「そうですね。そして扉=ドアーズと言えば私たちの世代からしたらロックバンドのドアーズがいて、そのバンド名は、オルダス・ハクスリーの『知覚の扉』から取りました。その『知覚の扉』というタイトルもさらに深く掘ると18世紀の詩人ウィリアム・ブレイクにたどり着くんですね。パティ・さんもドアーズが大好きです。私自身今、ブレイクスルーしないといけないから、ドアーズという言葉を使いました。ドアーズの楽曲に『Break on Throuh 〜突き抜けろ』があります。それらを全て繋げてみました」

──この写真集がある意味、実用書というのは合点がいきます。パティさんのプライベートを撮った写真に、メールや付箋といった富永さんのプライベートも収まっているというか。

「今回、私が経験してきたことを出版しようと決意したのは、少しでも人々が元気になってもらえればと思ったから。ちょっとでも拠り所を見つけてくれるなら真実をさらけだすのは惜しまないです。何かしら『力』を感じ取ってくれたらいいです」

──最後にパティ・スミスは、写真家・富永よしえにとってこれからも魅力的な被写体であり続けますか。

「はい、これからも撮り続けたいです。逆に今こそまた撮らなければならない気がしています」

Photos:Yoshie Tominaga Interview & Text:Masumi Sasaki Edit:Chiho Inoue

Profile