世界を変えるアーティスト、長坂真護の挑戦

私たちの幸せは、誰かを不幸にして成り立っている──。先進国の電子ゴミに埋(うず)もれ、貧困と絶望に喘ぐガーナの人々を救うために立ち上がったアーティスト、長坂真護(ながさか・まご)。「僕はただの絵描きではない」。人と地球、搾取なき未来の希望を、すべての場所へ。(『ヌメロ・トウキョウ(Numero TOKYO)』2020年3月号掲載)

「僕たちが豊かな暮らしを送っているしわ寄せで、地球の裏側では罪のない人たちが死んでいく。その光景を前にして『命を懸けてやらなきゃいけないことがある』という気持ちが湧き上がってきたんです」

西アフリカに位置するガーナ共和国と日本を行き来しながら、数々のプロジェクトに取り組む長坂真護(MAGO)。活動のきっかけは2017年、雑誌に掲載された一枚の写真だった。見渡す限りのゴミ山の中に立つ、幼い少女の姿──。ガーナの首都アクラ近郊、アグボグブロシー地区のスラム街。先進国の人々が捨てた電子機器が闇のルートをたどって不法投棄される、世界最大の電子廃棄物の墓場。この地でゴミを燃やし、取り出した金属を売ってわずかな収入を得る人々は、煙などの汚染物質にさらされ、その多くが30代前後で命を落としていくという。

「写真を見た瞬間、とにかく理由を超えて『行かなきゃいけない』という気持ちに衝き動かされたんです。現地の状況は、想像をはるかに超えていました。廃棄物を燃やした煙を一日中吸っていたら、翌朝ひどい頭痛に悩まされて。その中で大人から子どもまで一日12時間、油やヘドロにまみれて必死になって働いて、得られるのは日給わずか500円。自分に何ができるのかを問い続けながら、必ずまた戻ってくると誓いました」

それまで彼は、いわゆる路上の絵描きだった。服飾の専門学校を卒業後、歌舞伎町でホストとして稼いだ資金を元手にアパレルブランドを設立するも、仲間の横領で倒産の憂き目に。初心に帰り、好きな絵で身を立てようと新宿の街角で描き始めたのが24歳のこと。それから8年間、絵を描き続けるなかで身に付けたのが、身なりや肩書を超えてまっすぐに人と向き合う姿勢だったという。

「ガーナの人たちが僕を受け入れてくれたのは、その経験があったからかもしれません。アグボグブロシーに集められた電子ゴミには、ありとあらゆる国の言葉が記されています。もちろん、日本語も。つまり、僕たちの日々の暮らしが回り回って、ガーナの人々の体や大地、川や海を蝕(むしば)んでいる。これは現代の奴隷制度じゃないか。圧倒的な現実が押し寄せてきて、見なければ、知らなければよかったとさえ思いました。でも帰国後に『この現実をアートで変えたい』という決意を込めて彼らの顔を描いてみたら、絵の放つ力がガラリと変わった。ガーナの人たちを本気で救いたいという愛が、僕の中の才能を引き出してくれたんだと思います」

最初の渡航から4カ月後、MAGOは再び一人でスラム街へ降り立った。その背には、企業から無償提供を受けた250個ものガスマスク。「この地を訪れる外国人ジャーナリストのほとんどは、二度と戻ってこない。スラムの人々を食い物にして、搾取している点では変わりませんよね。でも僕は気付いたんです。彼らをこの状況から救い出す方法、それもボランティアではなく、この世の中のあり方を変えていく方法を」

人と地球を幸せにする方法

サステナブル・キャピタリズム

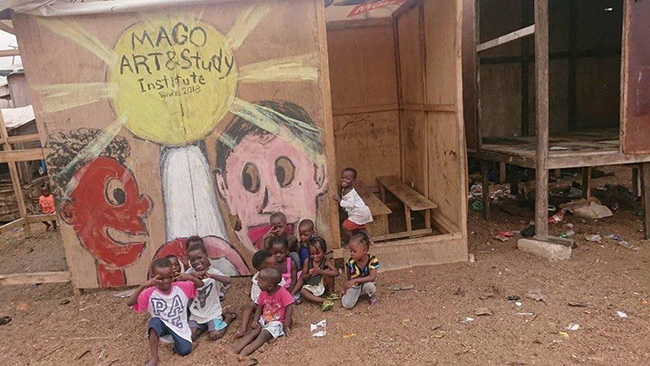

彼はまず、現地から電子ゴミを送ってもらうための貿易の手続きに着手した。届いた電子ゴミを使って東京でアート作品を制作。その売り上げで、翌18年にはアグボグブロシーに子どもたちが無料で通える小学校を設立した。教師を雇い、生徒にはノートやペンも提供する。これらはスラム街に雇用を生み出し、新たな経済や社会を築くための取り組みだ。19年夏には現地に電子廃棄物アートの美術館を設立。まさに驚くべき行動力とスピードだが、その背景には彼が独自に見出した、ある画期的な原理が働いているという。

(左)『マルコⅡ』

(右)『プラスチック化する青年』(ともに2019年/撮影:福田秀世)

「今や僕の作品には一点あたり1500万円もの値が付くようになりました。その理由を考えていて気が付いたのが、サステイナブルなアートの“相対性理論”です。豊かさをX軸、時間をY軸とする十字座標を考えると、開発が進んだ先進国はXYともにプラスの極付近に、ガーナのスラム街はマイナスの極付近に位置付けられる。両者の間にある相対的な距離が不条理な問題を引き起こしているわけですが、マイナスの度合いが高いゴミであればあるほど、アートにしたときにプラスの価値が高くなるんです。しかも作品が売れるほど、そのお金はゴミの削減に役立てられ、文化と経済、環境のすべてがつながったサイクルが回っていきます」

従来の経済システムは、競争原理の下に富を謳歌する勝者と、搾取される敗者や環境破壊を生み出してきた。しかしこの仕組みであれば、誰かに富の代償を押し付けることはない。経済・文化の発展と環境保全を矛盾させることなく、循環型の社会を作り上げていくことができるのだ。

電子部品を子どもの顔の一部に見立てたシリーズより。左上から時計回りに:『A Girl at Slums』、『Everything is fine』、『ナイスクリーム』、『すいはんきのそうりょ』(すべて2019年/撮影:福田秀世)

「この方法を僕は“サステナブル・キャピタリズム(循環型競争原理資本主義社会)”と呼んでいます。例えば現地でアーティストを育てることで、彼らの絵にはこれまでの収入と桁違いの価格が付く。豊かさと貧困という、不平等の相対性をアートとして利用することで、作品の価値にレバレッジがかかっていくんです。貧困や人権などあらゆる問題のどん底にあるスラム街に、やっと光が差し込んできた。その様子を、まさに目の当たりにしているところです」

世界最大の電子機器の墓場に何故、アートミュージアムがあるのか――。MAGOが設立した美術館は、早くも世界中のメディアの注目を浴びている。その傍らには、ペットボトル製の月を掲げた「ムーンタワー」が建てられ、ゴミだらけの荒野を希望の光で照らし出している。

「ここには膨大な量の電子ゴミと労働力がある。僕がやっているのは、それを宝の山に変える仕組み。いうなれば僕は“問題解決型のアーティスト”ですね。目標は30 年までに150億円を集めてリサイクル工場を設立すること。いずれこの地からゴミがなくなれば、僕はこの作品を作ることができなくなる。それこそが、最高のゴールだと思っています」

※この活動をドキュメンタリー監督 キップ・コンウィザー(エミー賞受賞)が追ったドキュメンタリー映画『Still A Black Star』製作のためのクラウドファンディングを実施中。詳しくはこちら。

Photos : Hideyo Fukuda Interview, Text & Edit : Keita Fukasawa

Profile