Numero TOKYO おすすめの2020年11月の本

あまたある新刊本の中からヌメロ・トウキョウがとっておきの2冊をご紹介。今月は芥川賞作家、高山羽根子の新作と、短編小説の名手、ウィリアム・トレヴァーの遺作をお届け。

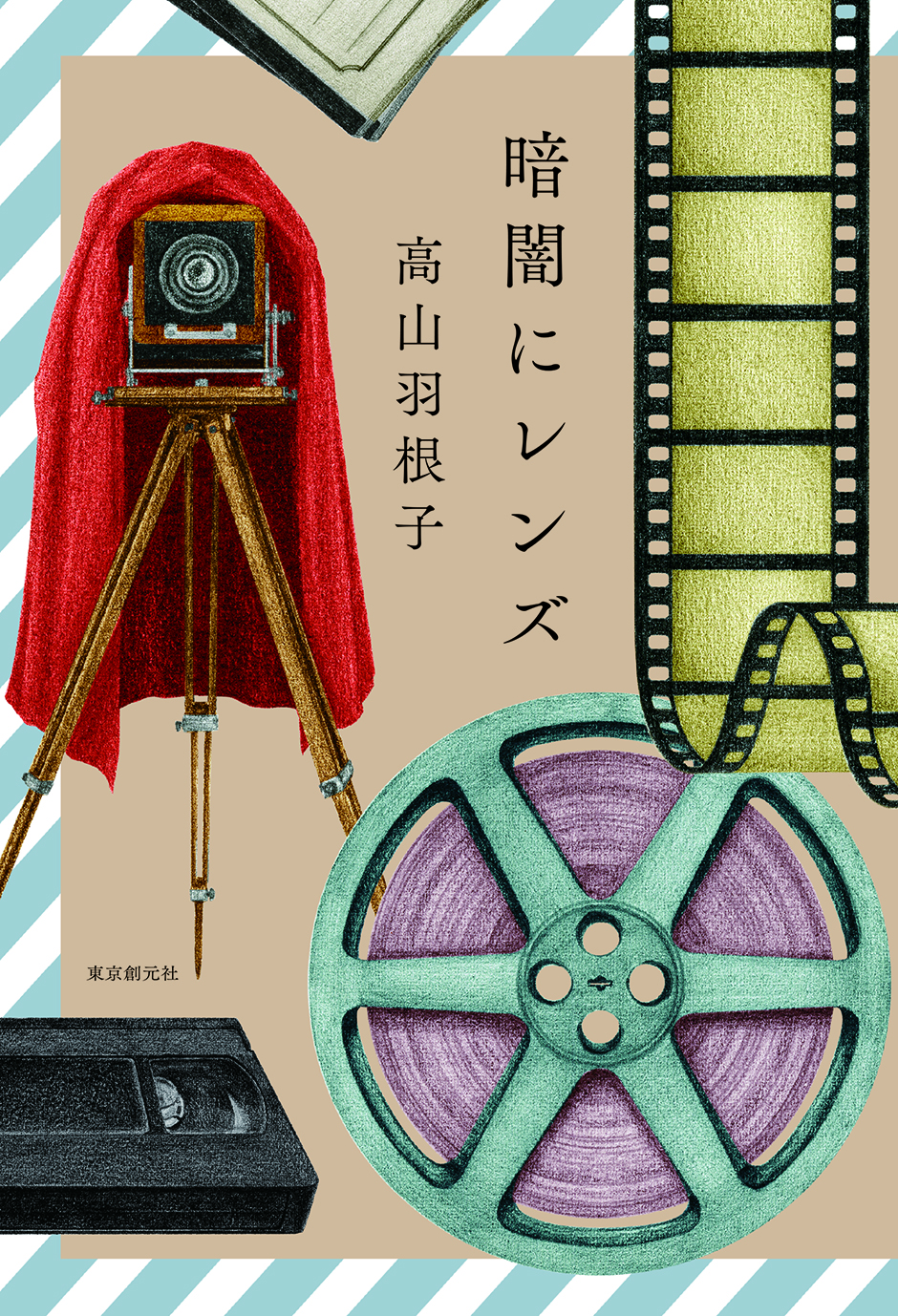

『暗闇にレンズ』

著者/高山羽根子

本体価格/¥1,700

発行/東京創元社

現実と虚構の境目を拡張する、驚きに満ちた作品

『首里の馬』で第163回芥川賞を受賞した高山羽根子の初書き下ろし長編となる本作。物語を構成する3つの章は、節ごとに2つのパート——監視カメラが随所に設置された社会に暮らす高校生の「私」の視点で描かれる〈Side A〉と、明治後期を起点とした映像メディアの発展と歴史に携わる女性たちの年代記を中心とした〈Side B〉——に分けられており、かつて存在した両面で映像を記録できるレーザーディスクを彷彿とさせる形式となっている。

〈Side A〉の序盤では「私」と奇妙な関係で結ばれた親友の「彼女」が放課後ごとにつるみ、スマートフォンを使っての撮影にいそしむ様子が描かれる。しかし青春を謳歌しているように見えた2人の物語は、制作した映像をオンライン上に流したことをきっかけに不穏さを増していく。

また〈Side B〉では年代記の合間に〈レポート〉と題された文章が挟まれ、映像の戦時下における武器としての使用例などが挙げられていくのだが、特筆すべきは“武器”というのが何かの比喩ではないことだ。物理的に危害を及ぼす道具として映像が扱われていく、異様ながらも妙なリアリティーを感じさせる描写は、これまで数々のSF作品を手がけてきた著者の真骨頂といえるだろう。

並行して展開する2つのパートが絡み合いながら創出されていく壮大かつ奇想的な物語は、前知識がなければないほど楽しめると思うので、少しでも作品に興味を抱いたならば、いますぐ本書を入手して読み始めることを推奨したい。そして、もし物語世界における“真実”に心を揺さぶれたならば「人は自分の目で見た映像の中に、その真実を求めるんだろう」という「私」の言葉を胸に再読してみてほしい。目に映る情報を、脳は本当に“正しく”とらえているのかを問いかける驚異の一冊。

『ラスト・ストーリーズ』

著者/ウィリアム・トレヴァー

訳/栩木伸明

本体価格/¥2,400

発行/国書刊行会

深い余情を漂わす、名匠が残した最後の物語

半世紀以上にわたり、英語圏最高の短編小説家と称される存在であったウィリアム・トレヴァー。2016年に逝去した彼による最後の短編集となる本書は、“トレヴァーに駄作無し”という名聞を不朽のものとする傑作ぞろいの一冊となっている。

謎めいた生徒との出会いによって変化していく中年ピアノ教師の内面を描いた「ピアノ教師の生徒」、金目当ての結婚生活が終わり未亡人暮らしを満喫しようとする女と、愛妻に先立たれた男の人生が交錯する物語を通して、華やかな外面の裏にある“隠”が明かされていく「ミセス・クラスソープ」など収録された10編は、その控えめなページ数からは想像がつかないほど奥行きのある物語となっており、著者のストーリーテラーとしての妙手が最後まで衰えなかったことに驚く人も多いだろう。

また収録作の中にはミステリ作品のように物語が展開していくものもある。かつて雇っていた清掃人の思わぬ訃報に接し、心にさざ波が立つ未亡人を主人公とした「身元不明の娘」、寄宿学校へ入った美しい娘と彼女の母親について深くを語らない父親、娘の前にあらわれる二人組の中年女性をめぐる物語を描いた「女たち」の2編は、特にヒューマンミステリとしての魅力も備えているので、トレヴァー作品に初めて触れる人でも十二分に楽しめるはずだ。

登場人物の多くが中年以上の年齢だと知り、本書への興味が薄れてしまう若い読者も中にはいるかもしれない。しかし登場人物たちが抱える孤独の根底にあるのは普遍的なものばかりゆえ、例え現時点では完全に共感できなくとも5年後、10年後に読み返したときに異なる印象を受ける可能性は高いはずだ。自分にとっての読みごろとなるまで、あるいはその時々の感性の熟成具合を楽しみながら、長く手元に置きつづけるべき名作。

Text & Photo:Miki Hayashi Edit:Sayaka Ito