カラー映画が主流になった1960年代以降、そしてCG全盛時代を迎えた現在もなお、私たちに新鮮な鑑賞体験をもたらすモノクロ映画。古きも新しきも、まだ見ぬ世界の扉を開いてくれるモノクローム作品の魅力をひもといてみる。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2024年5月号掲載)

物語を色づかせる白と黒

文・児玉美月

セピア調のモノクロ映像のなかに現れた少女が突如家ごと竜巻に巻き込まれ、ようやくおさまったとき扉をそっと開けてみる。するとそこには美しい黄や橙の花々、水面の輝く青い池、瑞々しい緑の葉などが彩る鮮やかな世界が広がっている……。この幕開けから始まる『オズの魔法使』(1939年)は、ドロシーがライオンやカカシ、ブリキ男たちとともにカラフルなオズの国を冒険し、そして家へと帰ってゆく物語が描かれている。虹の彼方を夢見ていた少女は、いつもいた家の大切さに気づく。カンザスの農場にあるドロシーの家は最初も最後のシーンも同じくモノクロだが、私たちは同じ色を見ているはずでも、そこにまったく違う意味を見出すに違いない。映画の魅力は、同じ映像を見ていても観客それぞれがスクリーンにイマジネーションを迸らせ、自分だけの物語を投影できるところにあるだろう。きっとモノクロ映画はその意味で、もっとも可能性に開かれている。

『オズの魔法使』(1939)

近年、韓国映画『パラサイト 半地下の家族』(2019年)や近未来SF映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015年)といった大作がカラーで公開されたのち、モノクロ映画としても公開された。観客たちは色情報を削ぎ落とした上でもう一度その映画と出逢い直し、そこに新たな物語を見つける。無声映画時代の巨匠であるチャールズ・チャップリンは、かつて「映画は音を得たとき、ひとつの表現手段を失い、色を得たときにもうひとつ失った」と言ったという。誰もが知っているように最初期の映画には、音も色もなかった。しかしこの現代に「モノクロ映画は『色のない映画』と決して同義ではありません。白と黒も色の一種であり、『カラー映画』と名指せる」(*1)と述べたのは、中国の名匠であるロウ・イエだった。新作『サタデー・フィクション』(2019年)で自身初となるモノクロ映画を撮った彼が語る通り、モノクロ映画はときに、複数の色によって描かれるカラー映画より豊潤な「色の映画」にもなりうる。

『パラサイト 半地下の家族 モノクロ版』(2019)

『サタデー・フィクション』(2019)

実際にあったボリビアの連続性暴力事件を基にした『ウーマン・トーキング 私たちの選択』(2022年)

は、モノクロ映画ではないものの彩度が極限まで落とされている。男たちが街へと出払った隙を見計らい、村に残った女たちは「何もせず赦す」か「残って戦う」か「ここを去る」かの選択をめぐって議論を繰り広げる。あともう一息でモノクロ映画になりそうなその危うい画面は、わずかな希望が掻き消されてしまう寸前に生きる女たちの世界を、克明に反映しているかもしれない。そこではすべてが褪せている。終幕、語り手が「あなたの物語は、きっと私たちとは違うものになる」と未来に希望を託して画面が暗転する。その真っ黒な画面に、私たちはいつか訪れるべき色づいた世界を空想するだろう。

『ウーマン・トーキング 私たちの選択』(2022)

モノクロ映画は、女たちの孤独を代弁する。『ROMA/ローマ』(2018年)は1970年代のメキシコを舞台に、子供を身籠ったと告げた途端に恋人が行方をくらませてしまった住み込みで家事手伝いをしているクレオと、彼女の雇い主で、父親が出て行ってしまった一家の母親ソフィアの交差を描く。男性不在のなか、「私たち女性はいつも孤独」とふたりは向かい合う。クレオがモップがけする床の上を泡立った水が流れてくるショットから始まるこの映画では、至る所に水のモチーフが鏤められている。その水は終盤の海にやがて結実するのだが、陽光が反射しながら寄せては返す激しい波の一線一線がまるで繊細な鉛筆のデッサン画のようであまりにも美しい。スクリーン一面に広がる白と黒だけの海は、あらゆる生命の源である神秘性と、あらゆる生命を奪う獰猛さの両義的で複雑な表情を浮かべている。

『ROMA/ローマ』(2018)

白と黒の二色は、ときに不可避的に政治性とも結びつく。『PASSING―白い黒人―』(2021年)は1920年代のニューヨークを舞台に、黒人女性同士の複雑な感情を描いてゆく。医師の夫と生活するアイリーンが、旧友であるクレアと久しぶりに再会を果たす。クレアは黒人でありながら、白人のふりをして生きていたのだった。映画の幕開け、強い照明によってすべてが漂白されたような世界が幻視される。そこでは人々の肌の色も限りなく曖昧化され、白人と黒人の人種的垣根が溶け合う。映画が終わりに近づくにつれ、ゆっくりと空から雪が舞い落ち、白と黒だった世界をただ白く染めてゆく。それは「色」の概念を打ち消そうとしているようでもある。彼女たちの人生を残酷なまでに決定的に分けてしまった肌の色はそこではもう、何の意味も持たない。

『PASSING -白い黒人-』(2021)

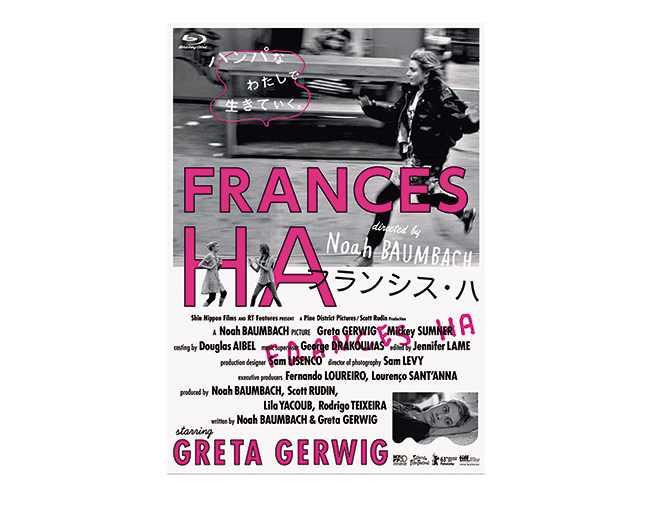

しかしながらもちろん、あるいっときの過去でも悲観的でもないモノクロ映画もある。『フランシス・ハ』(2012年)の主演を務めたグレタ・ガーウィグは、この映画がモノクロで撮られたことに対して「反抗的な行為」(*2)と率直に表現する。現代の映画がほぼカラーで撮られているのに鑑みると、モノクロ映画はそれだけで主流に抗う力を持つ。『フランシス・ハ』では、ダンサーを夢見る27歳のフランシスが同性の親友ソフィから同居を解消されて街を彷徨う。どこかへ定住し、安定した仕事に就き、異性と結婚して子供を産む、「大人」がたどるべき人生の道筋にフランシスは逆行してゆく。それは、モノクロからカラーへと進んだ映画史の逆を行く『フランシス・ハ』という映画そのものの在り方と重なり合う。まだ何の色にも染まっていないかのような自然体で飾り気のないフランシスの姿に似つかわしいのはカラー映画ではなく、モノクロ映画のほうに違いない。

『フランシス・ハ』(2012)

この21世紀にあえて選択されるモノクロ映画は、それぞれの作品が固有の意味を纏う。私たちが普段見ている世界はカラーであるがゆえに、モノクロ映画は世界の見え方を一変させるだろう。だからきっと、モノクロ映画との出逢いは、新たな世界との出逢いといって等しい。

*1 『作家主義 ロウ・イエ』(A PEOPLE/2023年)

*2 Black and white lights up screens in ‘Frances Ha,’‘Nebraska’(Los Angels Times/2013年7月12日)

Text:Mizuki Kodama Edit:Chiho Inoue