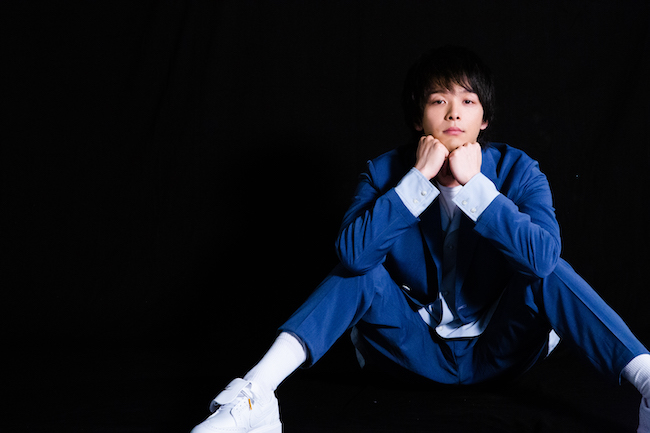

中村倫也インタビュー「僕との仕事を楽しんでくれる人が、最高のパートナー」

映画やドラマをはじめ、舞台、ミュージカルなど役者として第一線を走りながら、ナレーションやエッセイの執筆などにも挑む俳優の中村倫也。5月20日に公開される映画『ハケンアニメ!』では、監督が「本人の素顔そのまま」ということからオファーした、カリスマアニメ監督、王子千晴役を演じる。アニメ監督という役柄を通して感じたものづくりや仕事に向かう姿勢、仕事での理想のパートナー像について聞いた。

アニメ制作は隣りの部屋くらいの距離感、まったく知らない世界じゃなかった

──『ハケンアニメ!』では、吉岡里帆さん演じる新人アニメ監督・斉藤瞳と同時期に新作を発表することになった、カリスマアニメ監督・王子千晴を演じましたが、役作りで参考にしたものは?

「参考にしたものはありません。というのも、今作の吉野耕平監督と『水曜日が消えた』という作品でご一緒したとき、監督が、普段の僕に近い役をオファーしてくださったと教えてくれて。原作を読んだら、こんなかっこいい役を普段の俺だと言ってくれるんだと光栄でしたけど(笑)、監督がそう思ってるなら役作りは必要ないかなと。もちろん、技術的なことは絵コンテの描き方を教わったり、資料をあたってアニメ制作の勉強はしました」

──では、すんなりと役に入り込めたんですね。

「苦労したのはいかにカリスマに見せるかということでしたけど、周囲がわーっと盛り立ててくれたので、カリスマに見えたんじゃないかな。

アニメの制作と僕らの芝居はまったく同じではないけれど、肌感覚では知らない世界のことではなくて、例えると隣りの部屋くらいの距離感なんです。僕らは台本があるから0から1を生み出すというより、1をどこまで膨らませるかの作業だけど、自分が経験したことがない感情を演じるときには、それを探しにいく作業をするんですね。だから何かを生み出すための苦労は知っています。

0から1という意味では、エッセイを書く経験が役に立ちました。王子の仕事に対する信念や誇り、チームで作品を作る上での哲学は、自分と近いものがあったかもしれません」

──アニメの放送開始時期と時間帯が丸かぶりという、ある意味ライバルの斉藤瞳監督と、アニメフェスのイベントで対談するというシーンがありました。二人のアニメに対する想いがぶつかる、かなり見応えのある場面でしたが。

「演じていても面白かったシーンです。僕らはメディアで作品の宣伝をさせてもらったり、僕個人も取材していただいたりして、ありがたいなと思ってるんですけど、あまりイメージが先行しすぎると、自分はそういう人じゃないんだけどなと思う瞬間もあるんですね。

王子は周囲からカリスマとして持ち上げられて、それに反発する気持ちも経験したからこそ発言できることがあるし、説得力もある。王子と瞳はキャリアも性格も違うけれど、いろんな外圧を受けています。そういう人が飛躍する瞬間に説得力が伴うと、すごく面白くなりますよね。そこで王子がとったアクションは衝動なのか、計算なのか、撮影前に決めないで挑みました。前もって決めない方が面白くなることがあるので、最近、よくそうするんです。現場では、どうやってこの空間を支配するかだけにフォーカスして。僕らも想像していたよりも面白くなったと思います。あのシーンは表彰されてもいいかも(笑)」

──吉岡里帆さんの熱演も素晴らしかったです。共演していかがでしたか。

「この撮影の後、舞台でも共演したので半年間ほど同じ現場だったんですが、吉岡さんは演技への執念がありますよ。世間のイメージでは、可愛らしくて好感度が高い女優さんかもしれませんが、その器に収まらないんじゃないかと思います。だから、今回の瞳役は吉岡さんにピッタリだったんじゃないでしょうか」

──作品では、王子は有科香屋子(尾野真千子)、新人の斉藤瞳は行城理(柄本佑)というプロデューサーと二人三脚で奮闘する様子が描かれていました。中村さんが仕事の上で、パートナーに求めるものは?

「完成した作品を観て、ぱっと思いついたのは、自分がエッセイを書いていたときの編集の方です。エッセイなんてどうやって書くのか、勝手がわからないまま執筆業を始めたんですが、プロの厳しい目でしっかりと諦めることなく見守ってくださったんですね。ギリギリまで『ここを直しませんか』と提案してくれて。たまに、もういいんじゃない?と思うこともあったんですけど(笑)。でも、信頼できるパートナーでした。そういう二人三脚ということでは、マネージャーもそうだし、監督もそうですよね。求めるものは違うけど、でも、僕との仕事を楽しんでくれて、一緒に仕事をすることにやりがいを感じてくれたら、それが一番うれしいかもしれません」

嫌われてもいいから、思ったことはとりあえず提案してみる

──チームでものづくりをしていると、自分の意見が必ずしも通るとは限りません。こだわりを貫くことと折り合いをつけること、どのように線引きしていますか。

「僕らは監督がジャッジを下すのでその線引きは明確ですね。こちらからも提案はするんです。対談シーンでも、監督に『ここはアニメ好きじゃない方にも伝わるように、セリフ足していいかな』と相談して、台本からセリフを少し膨らましたんです。演じながら出てくる言葉もあるんですよ。僕は思ったことはすぐ、助走なしで監督に提案するタイプです。やりたいこと、理由、それがもたらすであろう結果を提示した上で、監督に判断してもらう。却下されたら納得するか、さらに折衷案を提案するか」

──それは長いキャリアの中で見つけたやり方なのでしょうか。

「そうですね。若い頃は意見することもなかったけど、ある時期から、嫌われてもいいから一度言ってみようと思うようになりました。言い方が難しいんですが、台本をもちろん信用しているんですけど、全面的に信頼しすぎないというか。この現場ならもうちょっとよくなる可能性があると思うなら、まずは提案してみますね。恋愛ドラマではファンタジーが重要なので、自分が提案して説得力が増してもファンタジーが薄まると却下されることもあるんですけどね。

やっぱり自分のエゴを通したいなら、他人のエゴも理解する必要があります。経験とともに学んできて、今はこういうやり方になっていますが、いずれにせよ最終的には監督に委ねます」

──今作では、SNSでの評判と視聴率という2つの評価軸がありましたが、SNSは気になりますか。

「自分の中で、『いい作品』の要素がいくつかあるんです。まず現場が楽しいか。次に、みんなで作った作品が面白かったか。その2つをクリアした上で、興行収入や評判が伴えばいいけれど、自分の中で重要な軸は最初の2つです。もちろん、経済的なこともいい結果に越したことはないですけど。だから、エゴサはしないです。これは、演劇の経験が大きいかもしれません。それこそ若手の頃なんて、舞台を観てくれた方が楽屋でいろんなことを言ってくださるんですけど、それでブレてたら何もできない。みんなで稽古した時間、ブラッシュアップしたものを信じないといけない。100人が観たら100通りの感想があるかもしれないし、まったくダメならダメでそれも晒さないと。現場は楽しかった、作品もよかった、それならどんなに酷評されても『俺は面白いと思ったけどね』と言えるから」

──なるほど。ご自身の気持ちを明確な言葉で説明してくださるので、よく理解できました。

「だって、僕はエッセイを書いているから! 毎回、大変でしたよ。伝えたいことなんてないし、朝から晩まで仕事していたらネタなんてないし、忙しいと愚痴ばかり書いていたりして。今作にも『書くことの壁は、書くことでしか越えられねえ』というセリフがあるんですが、それはエッセイを書きながら肌感覚で体感したことだったので、実感として言えました。この経験があってよかったです」

──最後に、Numero読者におすすめのアニメを教えてください。

「『機動戦士ガンダム』シリーズの、1979年に放送されたファーストガンダムです。すごく面白いのはもちろん、これを観ておくと上司との会話も弾むかもしれません(笑)」

ジャケット¥44,000 パンツ¥26,400/ともにFACTOTUM シャツ¥19,800 /1/F(すべてシアン ピーアール 03-6662-5525)

『ハケンアニメ!』

辻村深月の小説を映画化。世界に誇る、日本のアニメーション。その制作現場では、最も成功したアニメの称号=「覇権」を獲るため、日夜熾烈な闘いが繰り広げられている。連続アニメ『サウンドバック 奏の石』で異例の監督デビューが決定した斎藤瞳(吉岡里帆)。抜擢してくれた敏腕プロデューサー・行城理(柄本佑)はビジネス最優先で、瞳を振り回す。しかし、最大のライバルとなる『運命戦線リデルライト』は、もう後がない崖っぷちの天才監督・王子千晴(中村倫也)の復帰作だ。王子の才能に人生を懸けるプロデューサー・有科香屋子(尾野真千子)も王子のワガママに悪戦苦闘する。スタッフや声優たち、みんなの情熱がぶつかりながら、栄光はどちらに輝くのか。映画のアニメ監修に東映アニメーション、劇中アニメはProduction I.Gをはじめ日本を代表するアニメプロダクションと、高野麻里佳、梶裕貴、潘めぐみ、高橋李依、花澤香菜、堀江由衣などの豪華声優陣が参加。

監督/吉野耕平

出演/吉岡里帆、中村倫也、工藤阿須加、小野花梨、高野麻里佳、六角精児/柄本 佑、尾野真千子

2022年5月20日(金)より、全国公開

haken-anime.jp

配給/東映

© 2022 映画「ハケンアニメ!」製作委員会

Photos:Harumi Obama Styling:Akihito Tokura(holy.) Hair & Makeup:Emiy Interview & Text:Miho Matsuda Edit:Sayaka Ito

Profile