10人の有識者たちが、「やめる」「手放す」という決断をしたその先の世界を明るく照らしてくれる本と映画をセレクト。価値観やしがらみに縛られず、自分軸で生きるために。その決断を讃えよう。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2026年1・2月合併号掲載)

英文学者・北村紗衣 選『タイタニック』

手放すという決断が道をひらく

「『手放す』というキーワードでまず思いつくのは『タイタニック』だ。これは私の世代の女性映画ファンには、映画館に行って映画を見るようになるきっかけを作った大事な映画だと思うのだが、人生の大事な局面では何かを手放さないといけないこともあるということをはっきり描いている。誰でも知っている映画だと思うのでネタバレするが、タイタニック号沈没後、ケイト・ウィンスレット演じるヒロインのローズは、レオナルド・ディカプリオ演じる恋人ジャックが、救助が来る直前に冷たい海で死んでしまったのに気づく。愛する人を失ってくじけそうになるローズだが、生前にジャックに対して決して諦めないと誓っていたため、文字通りジャックの手を放して必死に助けを求める。これでローズは救助されて生きのびることができた。これはローズがジャックとの愛を通して成長し、他人に頼らなくても生きられる一人前の大人の女性になったことを示す場面だ。

さらに映画の最後の部分で、年老いたローズはもう一度、手放す行為を行う。ジャックとの思い出の品でもある高価な宝石『碧洋のハート』を船の上から海に投げ捨てるのだ。この場面の解釈はいろいろあるが、私の解釈は、この宝石はローズの心そのものを象徴するというものだ。ローズは今までひとりで背負ってきたジャックとの物語を初めて人に打ち明け、重荷を下ろしたような気持ちになっている。もう先が長くないこともわかっているローズは、終活の準備として自分の心を海に沈むジャックに再び捧げようとする。ジャックが海に沈んでいく場面と、宝石が海に沈む場面はそっくりに撮られている。この二つの『手放す』場面は、どちらもローズの愛が亡くなったジャックのもと、つまりは海の底にあることを示唆している場面だと思われる」

Text:Sae Kitamura

北村紗衣(きたむら・さえ)

武蔵大学人文学部英語英米文化学科教授。専門はシェイクスピア、舞台芸術史、フェミニスト批評。ウィキペディアでも活動している。

声優・池澤春菜 選『オメラスから歩み去る人々』

誰かの犠牲の上に成り立つ幸せを思う

「いらないものを捨てる。抱えていたものを手放す。感謝して卒業し、次へ進む。捨てることで、前向きな変化が得られることもある。だがもし、それが自分の生活を壊し、心地よさを損ない、大切な人や物と別れることを意味するのだとしたら。それでも、わたしたちは『捨てる』という決断ができるだろうか。

アーシュラ・K・ル・グィンの『オメラスから歩み去る人々』はわずか十数ページの短い小説だ。それでも読んだ人に強烈な印象を残す。誰もが幸せで満ち足りた生活を送る、美しい都市オメラス。だがその地下に、ひとりの子どもがいる。窓もなく、湿った床の上で、ひとり膝を抱えて座る知的障害のある子ども。その子が地下にいることを誰もが知っている。その子が垢と排泄物にまみれ、誰の愛も知らず、絶望と孤独の中にいることが、都市の繁栄を支えている。たったひとりの犠牲が、オメラスに生きる全ての人に幸せをもたらす。殆どの人は、葛藤し、悩み、苦しみ、泣き、自分の無力さに打ちひしがれ、やがて受け入れる。あるいは、忘れてしまう。そうして幸せに生きていく。だが時折、誰かが街の外に出る。そしてそのまま歩き続け、帰ってこない。

この小説に答えはない。あるのは永遠の問いだけだ。だからこそ、読んだ人を変えるのではないかと思う。わたしたちの生きる世界も、誰かの犠牲の上に成り立っていることがたくさんある。能天気なことをお花畑と揶揄する言い回しがある。けれど、その花は誰かの亡骸の上に咲いているのかもしれない。歩み去ることが、正義とは限らない。捨てるとは、不要なものを選ぶ行為だけではない。いつか、歩み去ることも選ぶこともできず、わたしが地下に取り残されるかもしれない。だから問い続けるしかない。わたしたちの足元にも、オメラスはあるのだから」

Text:Haruna Ikezawa

池澤春菜(いけざわ・はるな)

声優。作家。第20代日本SFクラブ会長。『SFのSは、ステキのS』で星雲賞ノンフィクション部門を受賞。2024年に初短編集『わたしは孤独な星のように』刊行。

映画ライター・月永理絵 選『バーナデット ママは行方不明』

何不自由ない生活を放り出して見つけた居場所

「ある日突然、娘と夫との何不自由ない生活を放り出し家族の前から姿を消す主婦バーナデットをケイト・ブランシェットが演じる。実はバーナデットには、有名な建築家だったがある事件を機に家庭に入った過去がある。スクリューボールコメディのような怒濤の展開のなかで、とにかく彼女が社会でうまく振る舞えない人である、ということがひしひしと伝わってくる。人付き合いが大の苦手で、近所付き合いはもちろん、家族との旅行がプレッシャーとなり挙動不審に。それをごまかすための行動が大惨事を巻き起こし、遠い南極へと逃げ出すバーナデットだが、そこでの出会いが奇跡を起こす。

何より感動的なのは、彼女が自分の欠点だと思っていた全てが、実は彼女の才能を発揮するために必要なものだったと判明すること。こうしなければ、と思い込んでいた全てを一度手放してみれば、思いがけない居場所が見つかるかもしれない。そんな希望を与えてくれる映画」

Text:Rie Tsukinaga

月永理絵(つきなが・りえ)

映画ライター、編集者。朝日新聞や「週刊文春」「CREA.web」などで映画評やインタビュー記事を執筆。著書に『酔わせる映画 ヴァカンスの朝はシードルで始まる』(春陽堂書店)。

ブックディレクター・山口博之 選『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』

答えを急ぐのをやめる

「SNSでも本でも、さまざまなイシューについてあなたはどちら側だと問われ、成功するなら何をやるべき、素早く決断をしろという言葉が流れ続けてくる。答えを迫られているような、とにかく急がされているような感じがしてしまう。『ネガティヴ・ケイパビリティ』は、『わからないことに耐えながら、じっと観察して本質にじりじり迫っていく』ような力やあり方のことで、この本はその『わざわざ立ち止まってモヤモヤした状態でいるための力』を再評価し、どこか回りくどく、無駄に思われるようなことの大切さを教えてくれる。

哲学者である著者3人のやり取り自体、安易に答えを示さず、多様な引用や比喩、話題を経由して展開され、しっかりと観察し、対象ににじり寄っていく感覚を味わうことができる。ネガティヴ・ケイパビリティとともに、観察すること、公私の間にあるコモンの必要性、イベントではなくエピソードを、という考えをこれから大切にしたくなった」

Text:Hiroyuki Yamaguchi

山口博之(やまぐち・ひろゆき)

ブックディレクター、編集者。旅の本屋BOOK246、選書集団BACHを経て2017年にgood and sonを設立。公共図書館から個人邸までさまざまな場のブックディレクションを手がける。

映画評論家・森直人 選『ハッピー・オールド・イヤー』

人生をリセットするための断捨離

「年の瀬、バンコクの片隅で、一人の女性が“さよなら”の準備をしている。新世代のタイ映画『ハッピー・オールド・イヤー』の主人公ジーンは、北欧で学んだミニマリズムを胸に、自宅をデザイン事務所に変えようと奮闘中。だけど家の中はモノと記憶であふれている。ピアノ、CD、雑誌、洋服、古いカメラ――それらはただの物体じゃなく、過去の自分や誰かとの関係そのものだ。捨てるのは簡単じゃない。時に痛みを伴うし迷いもある。でもジーンは、ただ片付けるだけじゃなく“返す”という選択をする。元カレに借りたカメラを返すとき、彼女の心にも静かな風が吹く。これは断捨離という儀式の形を取った人生のリセットボタンなんだなと思う。

この映画はモノを手放すことで心が少しずつ自由になっていく過程を、優しく、でも鋭く描いている。新しい年を迎える前にそっと問いかけてみたくなる。『本当に大切なものってなんだろう』と。風通しの良い心で新しい一歩を踏み出すために」

Text:Naoto Mori

森直人(もり・なおと)

映画評論家。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)など。YouTubeチャンネル「活弁シネマ倶楽部」MC担当。

ライター・林みき 選『ナチュラルボーンチキン』

安寧という檻から抜け出す

「特集のテーマを聞いて、真っ先に思い浮かんだのがこの作品。主人公は、出版社の労務課に勤務する45歳の浜野文乃。食事から着るものにはじまり、生活そのものをルーティン化することによって心の安寧を維持している人物だ。しかし、青髪のツーブロックでスケボーに乗って通勤し、推しのホストに入れ上げる陽キャの極みともいえる文芸編集部の平木直理と出会ったことにより、浜野の判で押したような生活はトルネードに巻き込まれたかのごとく崩れていく。

このあらすじだけでは、平木が平穏を脅かす迷惑な存在に思えるかもしれないが、平木に振り回される度に凝り固まっていた心が動きはじめ、徐々に己を取り戻していく浜野の姿に、安寧が自分を閉じ込める檻になり得ると実感させられるのは、きっと私だけではないはずだ。『手放す』とは何かを失うことではなく、新たな物事を手に入れられる可能性を生み出すことだと前向きな気持ちになれる読書体験をぜひ」

Text:Miki Hayashi

林みき(はやし・みき)

ライター。ファッション&カルチャー誌の創刊と編集に7年間携わった後、フリーランスに。『Numéro TOKYO』本誌・公式サイトでは新刊レビューおよび文芸記事を担当。

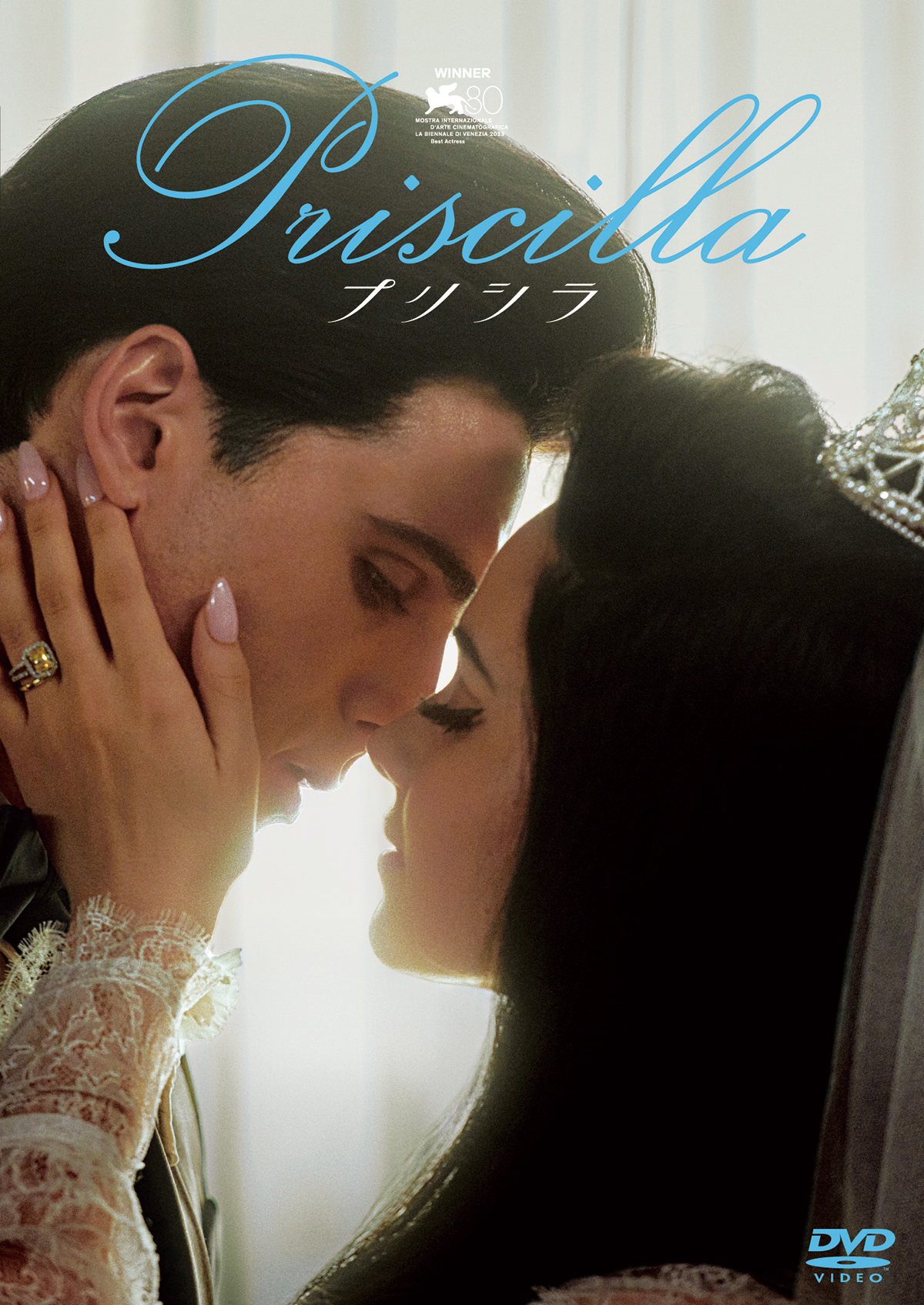

映画批評家・児玉美月 選『プリシラ』

スターとの結婚生活に終止符。新たな人生を歩み出す

「1985年、『キング・オブ・ロックンロール』とも称されたエルヴィス・プレスリーの生涯唯一の妻であったプリシラ・プレスリーが、エルヴィスと共に過ごした14年間を綴った回想録『私のエルヴィス』を刊行した。この回顧録を基に、ガーリーカルチャーの代名詞である映画作家ソフィア・コッポラが、プリシラの視点から知られざる物語を紡いだ。

50年代の終わり、14歳のプリシラはすでに著名だったエルヴィスと運命の出逢いを果たす。やがてメンフィスにある邸宅での夢のような生活の中、プリシラは結婚と出産を経験するものの、果たしてこのままでいいのかと違和感が芽生えてしまう。エルヴィスの好みだったヘアメイクやファッションは少しずつ変化し、映画が進むにつれてプリシラはまるで別人のようになっていく。『プリシラ』は、愛していたとしても自分の人生のために手放さなければならない関係があること、そして女性の自立を描いている」

Text:Mizuki Kodama

児玉美月(こだま・みづき)

映画批評家。共著に『彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家』、『反=恋愛映画論——「花束みたいな恋をした」からホン・サンスまで』、『「百合映画」完全ガイド』などがある。

書評家・豊崎由美 選『喜べ、幸いなる魂よ』

しがらみを捨て自身の喜びのために生きる

「18世紀後半のベルギー、フランネル地方を舞台にしたこの物語のヒロインは、亜麻糸商として成功した父親のもとに生まれたヤネケ。とてつもなく頭がよく好奇心旺盛なヤネケは幼なじみのように育った心優しいヤンとの間に子どもができると、単身女性の互助会組織のような『ベギン会』に入っている叔母のもとで出産。でも、結婚して一緒に子育てをしたいというヤンの願いを退け、ベギン会の中で自分の研究に没頭する。そんなヤネケを勝手と思う人がいるかもしれないが、小説を最後まで読めば彼女の生き方を潔いと思う人のほうが多いはず。

女性名では論文が発表できないからと、ヤンの名前を借りることを意に介さない。ヤネケには功名心のかけらもない。ヤンが商売で困れば惜しみなく知恵を貸す親切さも持ち合わせている。家や結婚や俗世、いろんなことを捨て、軽やかに自身の能力を伸ばし試す喜びに生きる。まさに仏教でいうところの放下。そんなヤネケの生き方にわたしは憧れる」

Text:Yumi Toyozaki

豊崎由美(とよざき・ゆみ)

書評家。「週刊新潮」などに連載を持つ。共著に『文学賞メッタ斬り!』シリーズなど、単著に『時評書評』『どうかしてました』など多数。

ライター・小川知子 選『人生の最期にシたいコト』

身体と欲望を取り戻す旅へ

「かつて自分を安心させていたものが、いつしか自分の本音を見えなくさせることはある。実在の人物モリー・コーチャンはステージⅣの転移性乳がんの診断を受け、15年間連れ添った夫と離婚。これまでの人生を手放したことから、自身の身体と欲望を取り戻す旅が始まる。親友ニッキー・ボイヤーと始めた人気ポッドキャストをもとにしたコメディドラマは、死に向かうモリー(ミシェル・ウィリアムズ)が『40代女性』や『がん患者』といったラベルから解放され、主体性を取り戻していく日々を描く。

モリーを看取るニッキーは、あくまで介護者ではなく友人として寄り添い、混乱し、怒り、笑いながら彼女の生きざまを応援する。二人の対等で深い愛情に、もう当分ドラマは見なくてもいいと思えるほど満たされた。ケアと愛にまつわるダイナミクスについて考えながらも、涙が出るほど笑い転げて、確かにエンパワーされた。いつか来る死を前に、この物語を知っている自分でよかった、そう思えるほどに」

Text:Tomoko Ogawa

小川知子(おがわ・ともこ)

ライター。インタビュー、コラムの寄稿、翻訳などを行う。共著に『みんなの恋愛映画100選』(オークラ出版)がある。

誠光社店主・堀部篤史 選『残像に口紅を』

五十音が一つずつ失われていくとき

「『ひとつのことばが失われた時、そのことばがいかに大切なものだったかが初めて分かる。そして当然のことだが、ことばが失われた時にはそのことばが示しているものも世界から消える』(本文より)。小説世界から、五十音が一つずつ失われていく実験作としてよく知られる本作。その遊戯性、小説内で言語について語り尽くすメタ構造の面白さもさることながら、読後ページから目を上げ、周りを見渡すと、この世界は言語で構築されていることに気づかされるのがこの作品の凄みである。作家自身がその後断筆、虚構が現実化することで本作はようやく完結する。

日々新たなネットミームやスラングが生まれ続け、名付けられていなかったものに名前が与えられることで、複雑さと禍々しさを増すこの世界から、言葉が剥がれていくとすれば。肝心なのは何を失うかではなく、何を残すのか。自分自身50歳を目前にした今、老いていくことのメタファーにも読めてしまう」

Text:Atsushi Horibe

堀部篤史(ほりべ・あつし)

京都は御所と鴨川に挟まれた河原町丸太町路地裏の書店、誠光社店主。小売と同時に編集、出版、執筆なども並行して行う。

Photos:Wataru Hoshi Edit:Miyu Kadota