和紙に墨を用いて、モノクロで表現する墨絵アーティストの菅原ありあ。どこかシュールなモチーフは、生まれ育ったアリゾナの砂漠や北海道の大自然の風景の記憶と、不安や恐怖を描いた絵や映画からの影響、そこから浮かび上がる空想の世界との融合によって生み出される。大学時代に学んだ民藝や日本文化から、墨絵の世界に魅了された彼女にとっての創作活動とは? その原点に迫る。

絵を通して伝えたい世界には、色も音もない、静けさが広がっている

──絵を描くようになったきっかけは?

「趣味で絵を描いていた父親の影響で子供の頃から描き始めましたが、家族みんな絵を描くのが日常的な環境で育ったこともあり、自然な流れだったように思います」

──どんな絵が好きだったのですか?

「子どもの頃から、恐怖や不安を感じるような絵を見たり、本を読んだりするのが好きでした。例えば、イラストレーターのStephen Gammell(スティーブン・ギャメル)が描いた絵本の世界が好きで、小学生の頃からハマっていました。怖いとは思うんですが、それを楽しんでいました。怖ければ怖いほど魅力的に感じるというか。よく家族でホラー映画を見たりしましたが、不安と恐怖にドキドキする感覚が好きだったように思います。例えば、デヴィッド・クローネンバーグ監督の『スキャナーズ』(1981年)や、ちょっとツイストが効いているものや、スピリチュアルな超常現象のようなものとか。そういった思い出が、作品のモチーフとして浮かんでくるアイデアにも繋がっているのかもしれません」

──墨絵で表現されていますが、日本画など伝統的な芸術や文化のどんなところに惹かれたのでしょう?

「大学時代に授業で民藝や日本画を勉強してから、和の文化に興味を持ち始めました。緻密さ、繊細さ、そして、陶芸のように自然の素材である土に人間の手が加わり作品が生まれているところが素晴らしいなと思いました。例えば、ミネラルや鉄分など土に含まれる成分と釉薬、さらに自然の火を加えることで、それらが反応し、色が変化し作品が生み出されるということが奥深く思います。自然の素材を使って、また別の自然の力と融合することで新しいものを生み出している。自然の現象を上手に活用している点や、自然と繋がっている感じに惹かれます。

私が描く絵のモチーフも自然界のものがほとんどですが、それは自分の生まれ育ったアリゾナの砂漠や北海道の自然の風景の記憶に影響を受けていて、そこからイマジネーションが広がり、空想の世界が生まれていています」

──水墨画など墨を使った絵画にもいろいろありますが、自分らしさ、自分のスタイルとは?

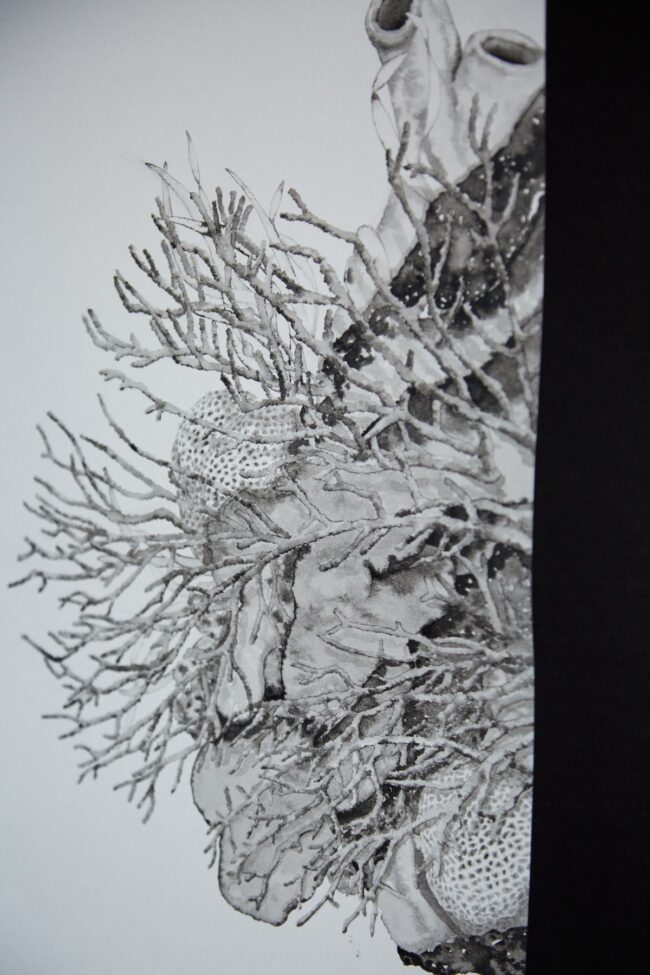

「自然のモチーフを描いているけど、どこか現実ではない別世界のシュールレアリスティックな要素が入っていること、そしてモノクロの濃淡のグラデーションで表現していることだと思います」

──どうしてモノクロだったのでしょう?

「私が絵を通して伝えたい世界には色の要素は入ってきません。頭の中にあるイメージを表現していますが、そこには色も音もない、静けさが広がっているんです」

(写真左)《Bond》 (右)《Trap》 ※こちらの作品はそれぞれNumero CLOSETでお取り扱い中

──墨絵を現代アートとして表現していながら、掛け軸という伝統的な形に落とし込んでいるのが新鮮です。

「掛け軸は、民藝について学んだことをきっかけに興味を持ちました。掛け軸が流行っているわけではありませんが、すごく素敵だし、実際に飾りやすいし、丸められるので運びやすくて、とても気に入っています。でも一般的にはどちらかというと、床の間や和室がないと飾れないというように、ちょっとハードルが高く、堅苦しい伝統文化のイメージが強いので、それを払拭したいんです。現代のライフスタイルにあった、新しい解釈の掛け軸や、飾り方を提案することで、仰々しい感じではなく、他のアートと同じように日常の空間に取り入れてもらいたいと思っています」

──ありあさんの考える新しい掛け軸とは?

「ミニチュアのフィギュアやドールハウスが好きだったので、掛け軸も可愛いミニチュアサイズにしました。このサイズなら飾りやすいので作ってみたいと、何軒か掛け軸の表具店に相談したら、無理だと言われてしまって。なら自分で作るしかないかなと思い、掛け軸の作り方を勉強して、見よう見まねで作ってみたんですけど、酷い仕上がりでした。とても難しくて、自分では無理だと思っていたら、知り合いにづてに教えてもらった小鍋誠正堂さんに作っていただけることになりました。本当に丁寧な仕事で、理想通りの美しい仕上がりです」

──モデルの仕事もされていますが、モデルとしての自分と、アーティストとしての自分はどう違うのでしょうか。

「今はモデルの仕事から、アーティスト活動に専念していく、ちょうど自分の中で切り替えのタイミングに差し掛かっているところです。モデルとしての自分は外側の自分で、アーティストとしての自分は、自分にしかわからないコアな部分です。なのでモデルをしているときは、外側の世界や他人とコミットしています。撮影はみんなのアイデアを合わせて生み出すコラボレーションだし、みんなが満足できるように協力し合って作り上げる作業です。でも、アート活動は、自分発信の完全な自分だけの表現です」

──創作しているときは自分にとってどんな時間ですか。

「自分と向き合う必要不可欠な大切な時間であり、行為です。これによって、自分の中の思考のバランスを取っているし、飾らない素の自分を出せる場でもあります」

──本当の自分を伝えたいというか、内に湧き上がるものを表現したいという思いがあったのでしょうか?

「自分を表現したいとか、見せたい、伝えたいということとは違って。子どもの頃から、私は人見知りで、すごくシャイだったので、どちらかというと自分が積極的に話すよりも人の話を聞いているタイプでした。友達と一緒にいるのは好きだし、楽しいんだけど、言葉を使ったコミュニケーションがそこまで得意ではなくて。言葉で自分の考えや思いをきちんと伝えられる人に比べて、私は自分が納得いくようには伝えられていない気がします。でも絵だったら、自分らしさや自分が思い描いている世界観を表現できるので、絵は私の中の純粋な内面を表現するツールみたいなものです。ミュージシャンに音楽があるように、私にはこれでした」

──小さい頃から恐怖や不安を感じさせるダークな世界観に惹かれるとのことですが、影響を受けたり、尊敬するアーティストはいますか?

「ドイツの画家Neo Rauch(ネオ・ラオホ)の作品を見ると、とんでもない世界観で、彼の頭の中はいったいどうなっているんだろうと興味があります。物理的な技法や手法ということではなく、思い描いている世界観に刺激を受けます。

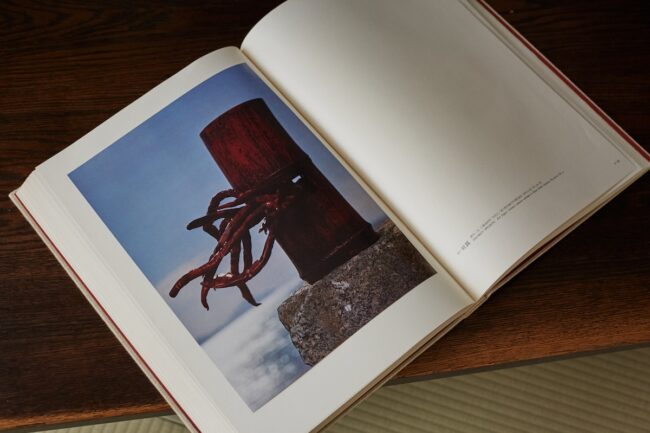

あとは、自然から生まれたものを使って創作する作家さんにも惹かれます。例えば、前衛華道家の中川幸夫さん。彼の作品集を見ていると、花びらを全部潰して赤い塊のように、全く違うものにしたり、自然にある植物でこれほど激しい感情を伝えられることがすごいと尊敬します。一体どんな人生を歩んだのだろうと、その世界に圧倒されました。写真でしか見たことがないので、実物を見たかったですね」

──やはりありあさんの中には自然というキーワードが常にあるんですね。

「北海道で生まれて、その後、14歳まで暮らしたアリゾナは本当に砂漠の中の田舎町で、ネイティブアメリカンも多いし、馬に乗っている人も、カウボーイも日常の風景でした。そこから、いきなり極寒の冬の北海道の札幌に引っ越して、死んでしまうのではないかというほどびっくりしました。若い頃は、都会に憧れていたり新鮮だったけど、実際に都会でずっと暮らしていると、あれ?なんか違うなと思うようになって、自然の風景が恋しくなります。北海道の実家に帰ると、ちょっとした生き物や動物が出てきたり、たくさんの花が咲いていたり、そういう自然の中にいることが心地いいし、結局好きなんです。きっとそれが作品にも自然に表れているんだと思います」

Photos:Ai Miwa Edit & Text:Masumi Sasaki

Profile