仕事に心も身体も捧げるのが理想とされていた時代もあった。でも本が読めなくなるほどの“全身全霊”の働き方は、果たして持続可能なのだろうか。新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が大ヒット中の三宅香帆さんとこれからの時代の女性の働き方を考える。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2024年10月号掲載)

1. 本が読めない!

「小さな頃から本が大好きで、大学は文学部に進学。もっと本を買えるようになりたいとIT企業に就職し、朝9時半から20時すぎまで働く生活をしていたら、いつの間にか大好きだった本を読めなくなっていました。通勤中や就寝前に少しの時間があっても、本を読む心の余裕を失っていたんです。それを大学の同級生に話すと、みんなも同じ状況に陥っていました。

就職すると文化的な趣味を失うというのは、映画『花束みたいな恋をした』で、学生の時は本好きだった麦(菅田将暉)が就職してスマホのゲームしかできなくなるシーンでも描かれています。多くの人にとって心当たりがあることなのに、これまであまり語られることがなかった労働と読書。働きながら文化的な生活は両立できないのかという疑問が『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を書くきっかけになりました」

2. 女性の労働と読書の関係

「労働と読書の歴史をひも解く中で、女性にフォーカスしてみると、大正時代から女性向けの雑誌や少女小説は存在していたものの、働く女性を対象にした小説や漫画が登場するのは1970〜80年代以降。戦後に登場した有吉佐和子さんや田辺聖子さんなど“女流作家”と呼ばれる人たちがその流れを牽引しました。

当時は、一部のエリートを除けば結婚して専業主婦になることが主流で、婚期を逃した女性は“ハイミス”と呼ばれていた時代です。1986年の男女雇用機会均等法施行後、正社員として雇用される女性が徐々に増え、働く女性にスポットが当たるようになりました。2000年代には、安野モヨコさんの『働きマン』(04〜08年)やおかざき真里さんの『サプリ』(03〜09年)など、バリバリ働く女性が描かれた漫画が登場します。

しかし、『働きマン』の松方弘子は28歳、『サプリ』の藤井ミナミは27歳という設定で、2000年代は20代後半が働く女性のマジョリティでした。この10年、景気後退とともに共働きが一般化。ライフステージが変わっても働き続ける人が増え、小説や漫画にも30〜40代など、より幅広い年代の働く主人公が登場しています」

3. 頑張ったのにバーンアウト!「疲労社会」から身を守れ

「労働と読書について調べてみると、これまでの社会は、常に“全身全霊”で働くことが求められていました。長時間労働が当たり前になり、働くことによって自己実現をする。ドイツ在住の哲学者、ビョンチョル・ハンは、もっとできるはずだと自らを鼓舞し、自分から戦いに参加し続けるように仕向ける新自由主義的な現代社会を『疲労社会』と名付けました。

この社会は、常に全身全霊で働いた揚げ句、うつ病や燃え尽き症候群を引き起こします。考えてみると、学生時代から常に全力で頑張ることを求められてきました。部活では休むと周りに迷惑をかけると刷り込まれ、休まずに登校すれば皆勤賞として褒められる。この価値観が内面化し、社会人になっても休むことに罪悪感を覚えてしまう人も少なくないでしょう。社会だけでなく自分自身からもせき立てられ全身全霊で疲弊していく自分をどうやって守っていくのでしょうか。

一定期間、仕事に熱中をするのは成長にもつながります。仕事はチームワークなので、他人に迷惑をかけないように頑張ることも大切です。でも、どこかで意識的に自分優先に切り替えないと、燃え尽きてしまうことにもなりかねません。また、精神的にも仕事がアイデンティティの全てになると、仕事がうまくいかないときに心の安定を保つことが難しくなります。趣味や家族との時間をつくり、心の中に仕事以外の領域をキープすることが、働き続けるために必要なことなのではないかと思います」

4. “半身”で働こう

「男性も女性も、ライフステージが変化してもずっと働き続ける時代になりました。特に女性は、ホルモンバランスの関係で変化していく体調とのバランスを取りながら、長く働き続けなくてはならないという新たな課題に直面しています。そこで、これからの働き方として“半身(はんみ)で働く”ことを提案したいと思います。

これは社会学者の上野千鶴子さんが“全身全霊で働く”男性に対し、女性は“半身で関わる”と表現した言葉です。女性の半身は家庭にあり、社会に半身で関わらざるを得ないというニュアンスだったのですが、これからの社会は、全ての人が“半身で働く”ことが理想的なのではないでしょうか。半身で社会にコミットすることで、もう半分は趣味や家庭、育児、健康のための時間に充てることができます。働きながら本を読むこともできます。結果的にうつ病やバーンアウトを防ぎ、持続可能な働き方を実現するのではないかと思っています。

しかし、半身では収入も半分になってしまうのでは、と危惧されるかもしれません。『世界は夢組と叶え組でできている』の著者、桜林直子さんはシングルマザーになったとき、これまでと同じ収入を半分の時間の労働時間で確保するため、会社を辞めて独立しました。働き方を工夫し、そして空いた時間を家族のこと、身体のメンテナンスなどに充てることができたら、長期的に見ると全体の収入が上がるかもしれません。結果を出し続けるために、余力を半分残しておく。また社会全体も、長期的なパフォーマンスのために全身全霊の労働を礼賛しないことも必要です」

5. 「ノイズ」を取り入れよう

「読書の良さは“ノイズ”があることです。ネットで検索して自分が求める情報だけ手に入れる作業には、ノイズは発生しません。読書にはさまざまな情報との偶発的な出合いがあり、自分とは全く関係ない文脈をもたらしてくれます。強制的に自分や仕事のこと以外を考える時間になり、そこから離れる思考の訓練になります。

一方で、ノイズはコントロールできません。忙しくて心に余裕がないときは、思わずイラっとしてしまうかもしれません。『花束みたいな恋をした』の麦が読書をせずにスマホゲームをするのは、コントロールできるエンタメだから。よくタイパ(タイムパフォーマンス)がいいといわれますが、それはやらなきゃいけない義務を減らすというより、自分が求めるものだけを最少の時間で獲得すること。社会全体がノイズ除去に向かいつつありますが、果たしてノイズのない社会は理想的でしょうか。アプリで誰かと出会ってデートをすることもノイズにあふれています。子育てもアンコントローラブルなノイズだらけ。恋愛や生活を楽しむにはノイズを受け入れる余裕が必要です。

考えてみると、私たちの身体もコントロールが利かないノイズだらけ。休むことに寛容な社会のほうが、長く働き続けることができ、結果的に経済効率が上がったり、少子化の解決にもつながったりするのではないかとも思うのです」

6. 新しい時代の働き方をエンパワメントする小説・漫画

「今年ドラマ化されたひうらさとるさんの『西園寺さんは家事をしない』は、主人公の西園寺一妃も楠見俊直もバリバリ仕事をするのが好きな人たちです。それが、子育てをすることになり、仕事のやり方を再構築するという、共働き時代の理想の姿を描いた作品です。

働くやる気を与えてくれるという点では、高殿円さんの『上流階級 富久丸百貨店外商部』という小説シリーズもおすすめです。兵庫・芦屋のセレブを相手に百貨店の外商員として働く鮫島静緒が主人公です。彼女は働くことが好きで、働きぶりも痛快ですが、なにより1億円でクルーザーを貸し切るような超高額の買い物は無条件に面白い。

韓国の作家、チャン・リュジンさんの小説『月まで行こう』は、仮想通貨でひとやま当てようとする女の子3人組のお話です。胸がスカッとする面白さがあり、読むと元気が湧いてきます。とはいえ“半身で働く”人たちを描いた小説や漫画はまだまだ足りないと感じているので、もっと出てきてほしいですね」

7. 働きながら本を読める社会へ

「これからの持続可能な働き方を実現するには、半身で働き、半身は自分のために使うこと。読書は、今の自分が全力で仕事にコミットしすぎていないかを判断するバロメーターかもしれません。個人として自分を優先した働き方を選択することが必要ですが、社会全体も意識を変えることが必要だと思います。

数年前に会社員として派遣サービスに関わっていて、女性の働き方について調べたことがありました。派遣という働き方は自由なようでいて、現在は不妊治療や持病、育児、介護のために選ぶ人がほとんど。『週5フルタイム残業あり』が必須条件の正社員体制に疑問を感じました。

長時間労働で全身全霊の働き方を求める“疲労社会”が問題になる中で、私たちは読書ができる働き方についてもっと考える必要があると思います。就活や転職においても、自己実現できる業務内容だけで選ぶのではなく、自分の生活に合うのかという視点も必要だと思います。働き始めてから、そもそも生活として自分に合っていなかったと感じることもありますよね。趣味と両立しやすい、子育てがしやすいなど、自分の領域を保てる働き方が当たり前の社会になってほしいと思います」

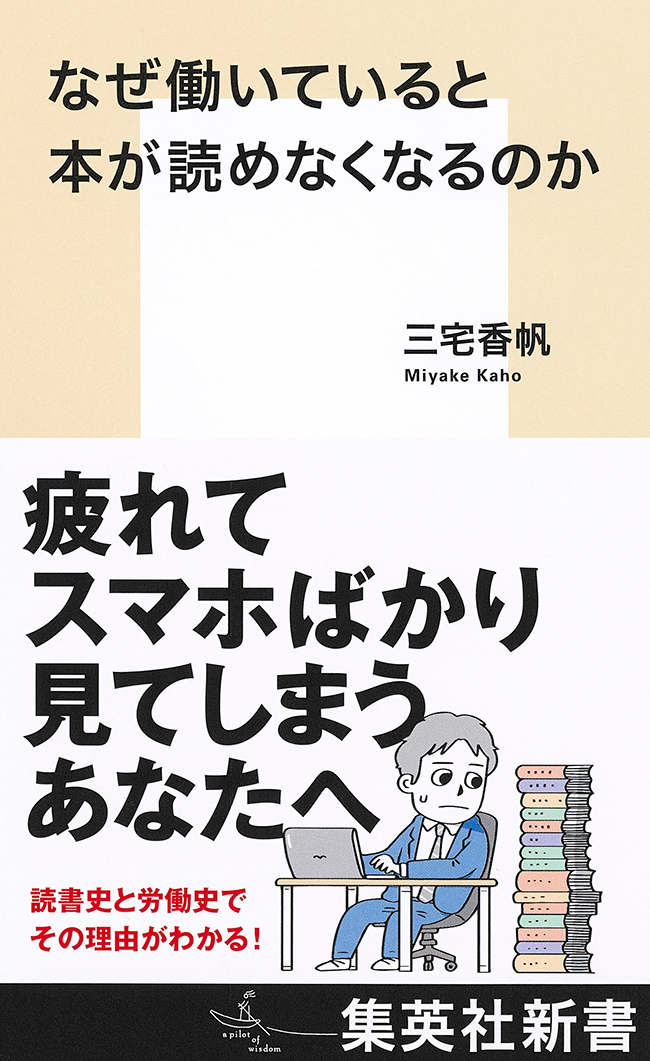

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

著者/三宅香帆

価格/¥1,100

発行/集英社

自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の「仕事と読書」のあり方の変遷を辿る。そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは?すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作。

Interview & Text:Miho Matsuda Edit:Mariko Kimbara

Profile