ペイント、書、陶芸、切り絵などそれぞれの手法で自身のクリエイションを探求・追求した先にたどり着いた黒と白、光と影のコントラストの世界。作家たちが魅せる作品をそこに込めたメッセージとともに紹介する。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2024年5月号掲載)

Lotta|ロッタ

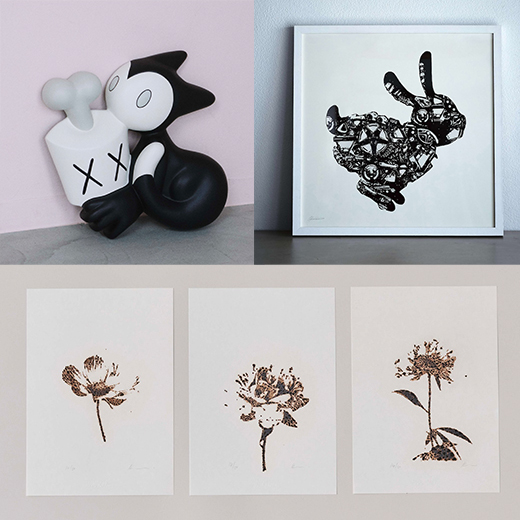

ソックスと巡るモノクロの妄想の世界

ロッタの作品の代表的なキャラクター、ゴースト・キャットのソックスは、彼女の頭の中で繰り広げられている物語を具現化し、時には自身を投影した自画像ともいえる。幼少期に見ていた古いカートゥーンアニメのモノクロの世界や、登場する動物たちのコミカルな動きが好きで、それがインスピレーションソースとなっている。月の上でリラックスしたお気楽な姿を描いた作品『There’s no need to worry』は、恐怖や不安感に対してどう向き合っていくかをテーマに平和なムードを表現。もともとソックスは本の中に潜り込み、ロッタが妄想する物語を自由に行き来しながら、さまざまなキャラクターに出会うが、関与はせず傍観者としてただ眺めているだけだという。

「ソックスは無表情でどこを見て、何を考えているかわからない空っぽの存在です。モノクロで描くことで、見る人が自由に想像できる余白が生まれます。いろいろな捉え方をしてもらいたいと思います」。ソックスと仲間たちは絵画の中にとどまらず、ぬいぐるみやフィギュアに発展し、さらにはテーマパークのような体感できる場所へと飛び出していくかもしれない。

ロッタ

1993年生まれ。独学で絵を学び、2017年より東京を拠点にアーティストとして活動を開始。初期はアパレルやタトゥーのデザインなどを行っていたが、20年にオリジナルキャラクターの「ソックス」を生み出し、本格的に絵画制作をスタート。24年1月、西武渋谷店にて個展「Once upon a time」、3月24日よりNight Out Gallery(東京)ほかで展覧会、アートフェアなどに参加。5月には台北の333 Galleryにて個展開催予定。Instagram: @l_otta_work

Lottaのエディション作品『Floating Socks』をNumero CLOSETにて抽選販売中(お申し込みは5/12まで)。作品詳細はhttps://shop.numero.jp/をご覧ください。

Daichiro Shinjo|新城大地郎

書くことで自分に問い続ける

書を軸に表現するアーティスト新城大地郎。宮古島で生まれ育ち、禅僧で民俗学者の祖父のもと幼少期から禅に触れ、4、5歳で始めた書道は、食べる、寝るに次ぐ生活の重要な一部だったと振り返る。「今は当時の楽しさとは違う豊かさがある。書くことは純粋でいられる時間であり、自分という存在を確かめる行為。そのために社会に対する違和感、自問自答した思考を文字に落とし込む、分身を投影するような感覚です」。墨を使うことはアイデンティティみたいなもので、一回性だからこそいちばん正直に出るし、シンプルだからこそ純度の高い表現になるという。なぜ文字をモチーフにするのか。

「創作の上でテーマにしている不立(ふりゅう)文字という禅の言葉があります。文字が立たない、悟りは言葉や文字で伝えられるものではない、つまり疑えということ。文字はわかりやすいけれど、思考させ、混乱させた先に自由が生まれ、それぞれが自分に問いかけられる。よく見る不在という文字も紙に落とし込むことで重みが増し、いないと考えると同時に存在しているとも考える。そうやって書き続けることで自分の字を常に探しています」

新城大地郎(しんじょう・だいちろう)

1992年、沖縄・宮古島生まれ。静岡文化芸術大学卒。禅僧であり民俗学者でもある祖父を持ち、幼少期より書道を始める。禅や沖縄の精神文化を背景に現代的で型に縛られない自由なスタイルで、伝統的な書に新たな光を当てている。形式にとらわれない軽やかさで、身体性、空間性を伴ったコンテンポラリーな表現を追求。国内外にて個展、グループ展に参加。2022年、宮古島にアートギャラリーPALI GALLERYをオープン。Instagram: @daichiro_

Chiaki Hirano|平野千明

切り出す行為に人類の進化を重ね合わせる

白と黒の紙の重なり、カッターナイフ一つで精巧緻密に像を切り出すアーティスト平野千明。父の死をきっかけに、人間の命の儚さ、なんの前触れもなく訪れる死を前に、生きた痕跡を残すべくアートの道へと歩き始めた。創作活動の根底には生命、人間の存在がある。現代型進化論と名付けたシリーズは、昆虫や動物のモチーフを無機質な機械部品の集合体で構成。一見複雑なディテールに目が行きがちだが、作品に込めた本質は、紙という平面媒体を切り開き、切り出すという行為そのものにある。

「数十億年前、地球上に生命が誕生して以来、自然と共生しながら進化を繰り返してきた生物の中で、良くも悪くも人間だけが唯一自然を破壊する=切り崩すことで新しい価値を創造しました。人類史は地球の時間から見たらほんの一瞬。またすぐ新たな価値へと転換が始まり、変異、進化は続く。自然界の生んだ生物を切り崩し、機械という人工物で生み出すことで、限られた区画の中で膨張し、存在意義を変革し続ける人類を表現しています」。白と黒のレイヤーによる造形を通して、人間が起こした進化の形を浮き彫りにする。

平野千明(ひらの・ちあき)

白黒の紙を重ねる独自の技法を編み出し、切り絵の新しい表現方法を確立。2012年、NYに移住しアート活動を開始。同年、Jadite galleryにて個展開催。その後、 日仏現代美術世界展(国立新美術館)入賞、エコールドパリ展入選、ポルトガルセトゥーバル博物館特別推薦展示など世界に活動の幅を広げる。コム デ ギャルソンDMにてテセウス・チャンとの共作を発表。18年より名義をKROUDから平野千明に改める。Instagram: @kroud_artworks

www.kroudworks.com

このページに掲載している平野千明の作品をNumero CLOSETにて販売いたします。詳しくはhttps://shop.numero.jp/をご覧ください。

Kansai Noguchi|野口寛斉

対比する要素が互いの良さを引き出す

「古いものが好き」と語る野口寛斉。世界最古の焼き物ともいわれる縄文土器の造形を洗練させ、書を連想する絵付けを施したJOMON YAKISHIMEシリーズで人気を博している。縄文土器に惹かれた理由は「プリミティブで人間味のあるところ。その作為のない佇まいこそ美しい。自分も心がけてはいるのですが、どうしてもカッコつけたくなってしまうところもある」。制作にあたっては展示場所のイメージが常にあるそうだ。

「古めかしいものを現代的な場所に置くことでインパクトが生まれる。白と黒の配色もそうですが、古さと新しさ、醜いものと美しいものなど対比する要素があることで互いの良さを引き出せる」。最近は作品が次第に大型化して、うつわとしては用途のないものも多い。「使えるかどうかを考えなければより自由な造形になっていきます」。工芸か? アートか? その問いに関しては「答え探しをしているところですが、自分は今、ちょうど真ん中あたりにいるのではないか。今後はもっとアートの可能性を広げていけたらと思っています」

野口寛斉(のぐち・かんさい)

1982年、福岡県生まれ。陶芸を始める前はミュージシャンとして活動。30代に入る頃、NYで初めてイサム・ノグチなど現代美術に触れ、「自分もアーティストになりたい」と思いキャリアチェンジした。土に触れ始めたのは10年ほど前だが、ここ数年、陶芸界を賑わすライジングスターの一人として注目されている。最近は陶芸のほか、書を基軸にしたペインティング作品も発表。Instagram: @kansainoguchi

Yuka Hayashi|林友加

時代とともにある器、進化する伝統

安土桃山時代、中国の白磁に近い焼き物を作ろうとして美濃の国(現在の岐阜県南部)に誕生した「志野」。陶芸の世界で桃山陶といえば今も最高峰として崇められ、厳かにその伝統が守られてきた。林友加が志野に取り組み始めたのは約10年前。「伝統的な焼き物は従弟制度が主でしたので、始めるには躊躇もありました」と当時を振り返る。

「自分の取り組みは桃山陶とは違うかもしれませんが、私は自分らしく、今の暮らしに合う志野を探求していけたらと思っています」。はじめは地元で志野を再興したことで知られる人間国宝、荒川豊蔵の流れをくむピンクを用いた配色で茶碗を作り、女性的な志野と評されることも多かった。ここ数年は志野としては前代未聞ともいえる黒の土を使った作品を手がけている。「もともとモノトーンやミニマルなデザインが好きでした。だったらもっと純粋に自分好みの志野を追求してみようかと」。時代とともに女性らしさも変化する中、林が作る志野もまた時代の空気をまとい、ナチュラルな進化を続けているようだ。

林友加(はやし・ゆか)

2歳から岐阜県土岐市に住む。陶器メーカーを営んでいた祖父の家に出入りするも当時は陶芸には興味がなかった。その後、東京で就職したとき、根津美術館で見た鼠志野の茶碗に衝撃を受け、陶芸の道へ。土岐市立陶磁器試験場で本格的に陶芸を学び、はじめは白磁による日常づかいの器を制作していた。この10年ほどは志野に取り組み、日本伝統工芸展、現代茶陶展などで受賞。

Instagram: @yuka.hayashi12

このページに掲載している林友加の作品をNumero CLOSETにて販売中。作品詳細はhttps://shop.numero.jp/をご覧ください。

Kosuke Ichikawa|市川孝典

線香で焼き付けた記憶が浮かび上がる

現代美術家、市川孝典の表現技法の一つに「Scorch Paintings(線香画)」がある。60種類以上の線香を温度や太さなどで使い分け、下書きは一切せずに少しずつ焦げ跡を付けて頭の中のイメージを描写していく。個展「DELUSIONAL murmur(#003)」のメインヴィジュアルとなった本作。

「10代の頃、ヨーロッパで手付かずの古城を巡って寝泊まりを繰り返していたとき、いつも着くのは夜で、暗い森をマグライトで照らしながら彷徨っていました。10代の葛藤や好奇心を描いた作品群を展示するときに『murmur』(ざわめきの意)というタイトルを使います。暗くて鬱蒼と生い茂った木々をかき分けながら月明かりとマグライトの光を頼りに見ていた世界。そこには一歩遅れて感じられる日常のとてもささいで儚い多くの感情がひしめき合っていたのに、その瞬間には決して気づくことができないモノトーンの感情があふれています」。自身の経験と記憶を紙に焼き付ける。作品を通じて市川の経験と記憶が他者の記憶へとすり替わることで、何げない日常の記憶が消えてしまう恐怖が和らぎ、安心へと変わっていくのだ。

市川孝典(いちかわ・こうすけ)

13歳のとき、NYに移住し、アメリカやヨーロッパを旅し、さまざまな建築、音楽、美術に出合ったことが、アーティスト・画家として独立するきっかけとなった。帰国後も素材の研究と実験を続け、代表作のひとつ、線香で和紙を焦がしてイメージを描く「Scorch Paintings (線香画)」シリーズを発表。抽象的で掴みどころのない記憶の本質を、素材を通して表現する方法を探求し続けている。2024年2月Gallery COMMONにて個展「DELUSIONAL murmur(#003)」開催。

Instagram: @kosukeichikawa

市川孝典のエディション版画作品をNumero CLOSETにて販売中(お申し込みは5/12まで)。作品詳細はhttps://shop.numero.jp/をご覧ください。

Photos:Ai Miwa Coordination & Text:Akiko Ichikawa Edit&Text:Masumi Sasaki Edit:Chiho Inoue