【デニム探訪 vol.1】100年先も続く普遍的な服を目指す「TANAKA」

あまたあるデニムの中から卓越した技術や作り手の思いがこもった一本を深堀りする新シリーズ「デニム探訪」がスタート。第一弾は、TANAKAのデニムにフィーチャー。

TANAKA(タナカ)のデニムを読み解く

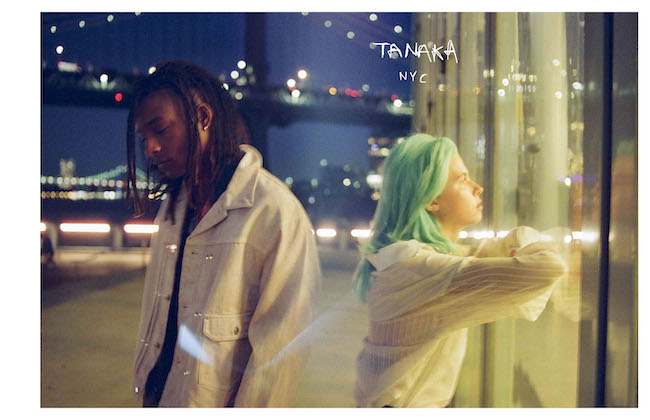

ヨウジヤマモト、ユニクロのウィメンズデザインのチームリーダーを経て、自身のブランド「TANAKA(タナカ)」を立ち上げた、デザイナー タナカサヨリ。ニューヨークから発信するジャパニーズ・デニムの真髄とは。TANAKAのデニムはここが違う! (写真左)THE JEAN TROUSERS #RIGID ¥28,710スタイルがよく見える! 秀逸パターンのデニムトラウザー

古着が好きなのですが、デニムは自分にぴったりのフィットがなかなか見つからず、実際にはくとあまりスタイルがよく見えない。前職からずっとパンツやジーンズをデザインしてきましたが、女性にとってスタイルがよく見えるフィット感はとても大事。それを叶えるトラウザーのようなきれいなデニムを作りたいと思っていました。作るなら絶対にこの人に頼みたいという、トラウザーパターンに定評のある技術力の高いパタンナーがいて、その人にパターンを起こしてもらっています。腰回りとヒップ、内股で調整していいフィット感を作り、きれいに見せるというのはかなりの腕前でないとできません。セルビッジ使いも効いていて縫い目が真っ直ぐきれいな太めのストレートです。細かいこだわりの集大成

普通はバックポケットも生地を縦使いするんですが、あえて耳を生かすよう横使いすることで縫い代を折らない分、凸凹しないし、洗っていくと目の違いに表情が出てスペシャルな見え方になります。また、裾の始末はだいたい12mm幅のチェーンステッチというのがジーンズのセオリーでアタリを味としますが、このモデルはトラウザー仕様に見せたいのでネイビーの糸で太幅の本縫いをし、あえてステッチが目立たないようにしています。ワークウェアらしい仕立てというよりはきれいな縫製で、もっとモダンでクリーンな印象に、目立たなくていいところはできるだけきれいに仕上げました。一見、普通のジーンズですが、こういった細部へのこだわりの集積が「上品だな」と感じてもらえる要素になっていると思います。

(写真右) FW21 “Dreaming” Photo: JAVIER CASTAN

TANAKAの白は、綿本来の色

ホワイトデニムを作りたい、ならどういう白がいいかと考えたとき、染めない、漂白しない生機の白を採用しようという結論に至りました。通常は染める前にも生機を白く晒す為にブリーチの工程がありますが、その工程も省き、あえて綿本来の色や味わいを残したまま使うことで、結果、余分な水を使用せず、汚水も最小限に抑えるといった、環境にも優しくサスティナブルなTANAKAの定番の生地が出来上がりました。生地の特長としては、岡山のカイハラデニムと共同制作をしていますが、ヴィンテージ織機ならではの風合いがあり、洗わないままだと、パリッとシャープな表情になり、仕立て映えします。ワンウォッシュするとかなりソフトになるので、キャンバス感覚で、シーズナルで新しい加工を施したりしています。このローホワイトシリーズは、デニムだけでなく、アンダイドのセーターやTシャツもあります。新しい白、生のままの白がブランドの世界観になり、アイデンティティにも繋がっています。

不朽の名作ジャケットをアップデート

デニムジャケットの基本とされる通称“ファースト”、“セカンド”といった初期のヴィンテージモデルからのアイデアをデザインに落とし込み、オリジナルの色を生かしながらTANAKAらしさを表現しています。例えば、ヴィンテージだとフロントプリーツをステッチで押さえていますが、TANAKAではスタッズのようにリベットで留め、デザインにアクセントを効かせました。ステッチがメタルになることでモダンな表情にもなります。また、部分的にリベットの配色をコッパーとシルバーに上下で変えたりもしています。バックシルエットにダーツが入っているのも、元々は生地幅の都合で、大きいサイズが取れなかったのが理由ですが、そこにTANAKAらしいアイデンティティとして、あえてダーツによって膨らみを持たせる立体的なパターンのテクニックを使いました。

そして、一番の特徴は、XXXSの超コンパクトフィットからオーバーサイズまでグレーディングが不規則なことです。サイズによって見え方も変わり、冬でもコートの下にシャツやセーターの代わりに着るなど、アイデア次第でスタイリングの幅が広がります。デニムの中でも、ジーンズと同様にジャケットは定番中の定番。なので自分らしいサイジングで、いろいろな着方をしてもらいたい。大きかろうが小さかろうが、そこに対して、自分たちがどのスペックを取り入れるかのバランス感には自信があるので、あとはお客さまのマッチングで選んでもらえたら。それがユニセックスのブランドとしての強みであり面白さだと思っています。

1st、2nd、3rd をインスピレーションにした初代モデル

ONE TWO THREE JEAN JACKET(ワンツースリージーンジャケット)と呼んでいて、現在は展開していませんが、初期のヴィンテージのファースト、セカンド、サードの要素をミックスした初代モデルです。サードモデルは、フロントプリーツではなくV字状に切り替えが入っているのが特徴。60年代にファッションアイテムとして若者の間でウエストを絞ったデザインがブームになり、普及したようです。みんなが思うGジャンのスタンダードになっているのか、今はこのデザインが主流ですが、私としてはウエストは絞りたくない。フロントはV字の切り替えだけど、シルエットはボクシーに作り、バックスタイルは初期モデルのムードを踏襲しています。

(写真左) ATELIER JEAN COAT (SS20参考商品)

(右) THE BOOTS JEAN TROUSERS(FW21参考商品)

他には見ないユニークな加工へのチャレンジ

加工は、岡山の井原市にある西江デニムにお願いしていますが、なかなか他では見ない手の混んだ仕上がりになっています。カイハラ同様に前職からのお付き合いなのでもう10年ぐらい一緒に取り組んでいますが、名だたるハイブランドと仕事をしているだけあって、確かな技術を持っていらっしゃいます。そこにTANAKAから提案した新しいアイデアを一緒に注入してもらっています。例えば、シルバーやゴールドのデニムを作りたいと相談したら、箔のシートがあるからそれを使ってみましょうとご提案いただき、一見ペイントに見えますが、実は熱で一枚一枚シートを貼り付けました。ゴールド、シルバーの箔シートに始まり、さらに上からペイントをしたり。またそこから発展して、ホワイトデニムにほどこしてみたり、今はいろんなカラーの箔シートを使用して進化しています。

【インタビュー】

「100年先も続く、なくてはならない衣服の概念を作りたい」

──タナカさんにとってのファッションの原点は? 通ってきたファッション遍歴を教えてください。

「中学生の頃から古着屋に行くのが好きで、よく古着を着ていました。高校、専門学校の時には、いろんなテイストの服が街にあふれており、ファッションが豊作でした。古着からギャル系、デザイナーズに裏原、ヨーロッパ系ブランドもたくさんあったし、セレクトショップであれば、VIA BUS STOPなど選択肢が山ほどありました。ただ等身大で着られる服というと、古着をベースにどうデザイナーズをミックスするかを考え、楽しんでいました。同時にメンズではデニムブームがあり、レッドウィングのアイリッシュセッターやスニーカーも流行っていて、そういう男の子っぽい要素も自分のファッションを形成する上で大きな存在でした。中でも特にデニムはいつもアンカーで、しかもどちらかというとヴィンテージの本筋のデニムに惹かれ、当時はマニアックな雑誌を読んだりして勉強していました。それがあったから、今の自分の中にかっこいいデニムのイメージがしっかりとあり、イメージ通りのデニムを実現するための武器になっているのだと思います」

──デニムが基軸になっているのですね。自身のブランドを立ち上げるにあたり、最初に作ったアイテムもやはりデニム?

「最初はデニムジャケットとジーンズと本当にベーシックなTシャツでした。昔からデニムは好きなワークウェアで、自分にとってのファッションのルーツであり、ずっと作ってきたアイテム。そういう毎日着られるようなものでありながら、ただ普通というのではなく、着るとちょっと自分の気持ちも上がるような洋服やデザインを常に考えています。だから何か突拍子もないイメージがインスピレーションソースになるということはほとんどありません。

普段の生活の中にあるもの、音楽やアートなど身近なものが大事。日常に根付いたものをアップデートしていくということがTANAKAのデザインのベースにあるので、必要なアイテムは自然と決まってきます。そのなかで素材をどれだけ上質にしようかと考えたり、細やかな機能美や、時には遊び心を取り入れて今後もデニムというアイテムを追求していきたいという思いがあります」

──そうすると、ブランドの強みであるデニムをかっこよく着れるアイテムという展開になっていくような気がします。

「究極はTシャツですよね。あとはアウターでもトレンチコートとか、性別も年齢も問わないようなアイテム。やっぱりTシャツとジーンズにはすごく思い入れがあって、扱っているアイテムをもとに言えば、リーバイスやヘインズのような普遍的なブランドになりたいと考えています。両ブランドともに100年以上前に生まれた商品を今もずっと作り続け、いわゆるデニムやTシャツの概念を築き上げてきました。今ではなくてはならないものになっています。TANAKAも、ただジーンズとTシャツを作るという意味ではなくて、新しい『なくてはならないもの』という概念を作っていくことができたらと思っています。そのためには、TANAKA流のジーンズやTシャツをまだまだ作り続けることが必要です。シンプルだからこそ奥が深い」

──誰にとってもお馴染みのアイテムだけに、どうブランドらしさを出すかが大事ですね。

「デニムはシンプルだからこそ細かいディテールへのこだわりの集大成がオーラになって現れるような気がします。適当に作ると全くオーラを出さない。値段に関係なく、ちゃんと魂が入っているかどうかは、アイテムを見るとよくわかります。言葉で表すのは難しいですが、見ればわかる、その服の持つオーラや佇まいみたいなものを、このベーシックなアイテムで出せたらというふうに考えています」

──そのTANAKAのデニムを作ってるのが、岡山のカイハラデニムですが、どうしてここだったのでしょう?

「デニムの生地屋さんはたくさんありますが、最も日本らしいザ・ジャパニーズ・デニムと誇れるクオリティを持っていらっしゃるので、デニムを作るなら、『カイハラさんと!』と決めていました。インディゴの色味、独特のシャキッとしたシャープな表情。見え方はシャープなのに、太い番手の糸をしっかり詰めずに織っているので風合い自体はすごく柔らかい。玄人目線になりますが、狭幅の昔ながらの織機を使っていることもあり、やはり風合いが違います。TANAKAのデニムは14.75オンスでやや厚めだけど、ゴワゴワせずはき心地がいいんです。もう一つの理由はクオリティの安定感。品質の良さは知っていましたが、自分のブランドでも使用し、生産からお客様に届けるまでの全ての工程を自分の目で確かめることで、より信頼を置いています」

──ブランドのコンセプトとして「これまでの100年とこれからの100年を紡ぐ衣服」とありますが、具体的にはどういう服作りになるのでしょうか?

「これまで100年続いてきたワークウェアやユニフォームをどうやって次の100年に繋げていくかという考え方で、現在の生活にどうアップデートしていくかが大きいテーマです。そのためのアウトプットの仕方は、基本形に現代性とTANAKAらしさ加えて、さらに崩して、またちょっとしたツイストを加えて…。デニムをキャンバスとして捉えて、加工やグラフィックだったり、いろんな描き方をしていきます。

これまでは、形と加工で遊ぶという方法でしたが、今後はもっと深く突っ込んで考えてもいいのかなと思っています。極論を言えば、コットン素材にこだわる必要もありません。そもそもデニムの発祥は、サージ・ドゥ・ニーム(serge de Nime)という17世紀頃にフランスで生産されていた綾織物の生地なので、その織りを踏襲していたら、素材がウールでも我々の考えるデニムという捉え方になるのかなと。そうしたらTANAKAのデザインの範疇でいくらでも遊べる。ジーニングという言葉もそうで、素材を変えていくことでも汎用性がある。デニムの世界観はもっと広がっていくように思います」

──中学時代から古着が好きで、ブランドでも古くからあるワークウェアやユニフォームの新しいあり方を提案していますが、自身のスタイルも変わらないんですか?

「あまり変わっていないかもしれません。ずっと古着を着ていますし、どこのブランドのこれが好き、ということはあっても、どれか一つのブランドの熱烈なファンということはなかったですね。結局、自分でデザイナーを志したのも、ブランドを立ち上げたのも、こういう服があったらいいのにという理想がまず根底にあったし、常に自分だったらこうするのにという考え方をしていた気がします」

──田中さんの服作りにおいて、古着は必要不可欠なインスピレーションソースなんですね。

「ワークウェアやユニフォームとか、何か理由があって存在し、作られている、ルーツがある服に興味があるんです。民族衣装でもいいかもしれません。先人たちはどういうものをいいと思って作っていたのか、生活様式、働くシチュエーション、そして思想など、興味深いですよね。それを知った上で、昔は機能だったかもしれないディテールなどをデザインとして残していく。そこにちょっとアート性みたいなものを、加工やグラフィックで施す。別の発想かもしれませんが、機能性や理由のある服を土台に、まっさらなキャンバスに何かを描くような感覚でカルチャーを感じるものをのせていく。その組み合わせが面白いと思っています」

──それが箔やペイントだったり、写真だったりするのでしょうか?

「箔プリントはそういう要素もありながら、技術をどこまで追求するかというチャレンジでもあります。先日もジーンズに花を閉じ込めたいというリクエストをして、生花を実際に閉じ込めて試作してもらいました。こんななかなかやらないようなことにも付き合ってくれる、面白いことをやりたいと思ってくれている職人さんがいるのは本当にありがたいです。工業製品である反面、デニムに限らず手作業による一点ものも面白いと思っているので、これからもチャレンジし続けていきたいですね」

──古着に加えて、ニューヨークという街も服作りに影響を与えていますか?

「すごくあると思います。肌の色も違えば、人種も違う、色々な人々が混ざって暮らしているので、誰がどんな服を着ていてもみんな気にしないし、どこでその服を買ってくるんだろうと思わせる服を着ている人が大勢いる。日本はどちらかというと単一的というか、いつの時代かわからないようなファッションの人はあまりいないように感じます。ニューヨークは、ジェンダーも関係なく、男性が透け透けピタピタの服を着ていても、坊主頭の女性がおじさんみたいな格好をしていても誰も何とも思わない。それが特別ということもなく、普通にリアリティとして存在する」

──その自由さが居心地がいいということなのでしょうか?それとも刺激的なのでしょうか?

「ユニセックスの服を作るうえでは、インスピレーション源として何も隔たりがなく、自由を感じます。一方で、ヨーロッパもそうですが、日本は生地の仕上げや縫製などの技術が高いので、カジュアルな服でもどこかきれいで洗練されている雰囲気に仕上がりますが、ニューヨークにはそういった服がそんなにないので、その隙間みたいなところがあるように思います。それにニューヨークで自分のテイストを客観的に見るのも面白いんです。だから、生産には日本のクオリティ、デザインや発想の原点はニューヨークというのがTANAKAの服作りには必要なのかもしれません」

TANAKA

Photo:Anna Miyoshi(Item, Portrait) Interview & Text:Masumi Sasaki Edit:Chiho Inoue