なぜスケートボードは映画や音楽などカルチャーと密接なのだろうか。世界各地のストリートを知り、自身もスケートボードを乗りこなす野村訓市にスケートカルチャーを描いた代表的な映像作品とともにその関係を教えてもらった。(『Numero TOKYO(ヌメロ・トウキョウ)』2021年12月号掲載)

Z-BOYSが築いた礎

小学生の頃はBMXにハマっていて、よくアメリカのBMXの雑誌を読んでいました。そこに見たことのない乗り物の広告が出ていて、「これ何だろう?」って。それがスケートボードとの出合い。そのうち、アメリカから帰ってきた友達にスケートの映像作品や雑誌を見せてもらうようになったんですね。最初はコンテストのビデオを観ることが多かったのですが、1980年代当時、一世を風靡(ふうび)したスケートボードチーム、ボーンズ・ブリゲード(1)のビデオを観るようになりました。

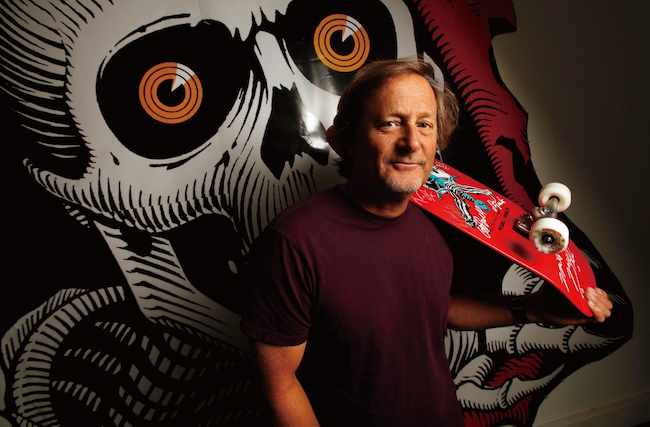

ボーンズ・ブリゲードはストリートスケーティングの立役者で、現在はミュージシャンとしても活躍しているトミー・ゲレロ、史上初めて900度(2回転半)を成功させたトニー・ホークなど当時のオールスターが揃っていたチーム。このビデオを制作したのが、ボーンズ・ブリゲードを結成した張本人でプロスケートボーダーのステイシー・ペラルタ(2)でした。ステイシーはジョージ・パウエルと「パウエル・ペラルタ」というスケートカンパニーを設立して、自身のチームをフィーチャーしたスケートビデオ『ボーンズ・ブリゲード ビデオショー』をはじめ、『ザ サーチ フォー アニマル・チン』『パブリックドメイン』などさまざまな作品を発表。彼のビデオは単にライディングの様子を撮るのではなく、ストーリー仕立てになってるところが面白いんです。

1.ボーンズ・ブリゲード

2.ステイシー・ペラルタ スケートクルー「Z-BOYS」のメンバーであり、のちに映像作家となったステイシー・ペラルタは、Z-BOYS解散後にスケートカン パニー「パウエル&ペラルタ」を創設し、新たなスケートチーム「ボーンズ・ブリゲード」 を結成。1980年代に低迷したスケート業界を救い、新たな伝説的チームとなった。自伝的映画『ボーンズ・ブリゲード』は80年代のストリートカルチャーを浮き彫りにする。

ステイシー・ペラルタはもともとアメリカ西海岸にある通称ドッグタウンと呼ばれるエリアで70年代に活動していたスケートボードチームZBOYSの一員でした。Z-BOYSは型破りなスケーティングで有名で、メンバーにはそれぞれスポンサーが付くんですが、彼らを撮影したビデオや写真を使って、企業が雑誌広告を出したりして、彼らの存在が広まったということもあると思います。

ステイシーは92年にパウエル・ペラルタを離れて、映像制作に専念しますが、その後もスケートへの情熱は失わずに、Z-BOYSの自伝的ドキュメンタリー『ドッグタウン&Z-BOYS』(3)、Z-BOYSの実話を基にした映画『ロード・オブ・ドッグタウン』(4)を発表。これを見れば70年代のスケートボードシーンの雰囲気が伝わってくるし、Z-BOYSはどうやって結成されて、どう人気が出て、どう離散したかがわかります。

3.『ドッグタウン&Z-BOYS』

4.『ロード・オブ・ドッグタウン』

Z-BOYSは70年代、カリフォルニア州ヴェニスビーチで結成され、スケートボード界に革命を起こした伝説のスケートクルー。ステイシー・ペラルタは2001年に自伝的ドキュメンタリー『ドッグタウン&Z-BOYS』を発表。その後、05年にエミール・ハーシュらが出演した映画『ロード・オブ・ドッグタウン』を制作した。Z-BOYSの中心メンバーがチームから独立し、それぞれの道を歩むまでを描いている。現在、アメリカでドラマ化の企画も進行中。

90年代のビデオDIY文化

80年代はバーティカルといって、ハーフパイプで滑るのが人気だったのですが、だんだんアメリカの景気が悪くなり、スケートパークの運営が厳しくなり始めました。90年代に入るとパークではなく、家の前の道路や階段の手すりで滑るストリートが流行り出すんです。そのあたりから、仲間と組んで小さなブランドを立ち上げるスケーターたちが徐々に増え始めた。ビデオデッキやカメラ、ウォークマンが世に出始めたのも大きかったと思う。ソニーのVX1000を持って撮影する人もいました。

今でいうとiPhoneやGoProで撮影してSNSでシェアする感覚だと思いますが、当時は自分で撮った映像を編集したビデオを売る人も結構いたんです。「このビデオがかっこいい」と有名になる人もいて、今は現代アーティストとしても知られるマーク・ゴンザレスの存在はその頃から突出していました。彼はもともとビジョンという大きいスケートボードブランドに所属していたんですが、そこがうまくいかなくなり、ブラインドというスケートチームを始めます。

そのブラインド在籍時の映像を収めた『ビデオ・デイズ』(5)は、フィッシュアイを使って撮影したり、BGMにジャズを取り入れたりして、のちのスケートビデオのひな形になっているんです。この作品の撮影・編集を担当したのが、スケーターでもあったスパイク・ジョーンズ(6)でした。彼はこの作品をきっかけに注目されるようになる。当時はMTV全盛期だったこともあり、ソニック・ユースのミュージックビデオを撮ったり、企業のコマーシャルを撮影するようにもなって。そして、結果的にハリウッドの映画監督にまでなったんですよね。

スケートはもともと大きなマーケットが用意されているわけじゃないから、自分たちで作るしかなかった。ビデオを撮って編集して、お金にしたり。服が好きな子は服を作って売ったり、絵が得意な人はデッキの裏に絵を描いたり。スケートが映画やドラマ、音楽、アートなど、カルチャーと結びつきやすいというのはそこにあると思う。そうやって生まれたものが当時はアングラカルチャーとしてごく一部の人にだけ親しまれていたんですが、スケーターたちが注目されるのと比例して、メインストリームの一つになっていったんです。

5.『ビデオ・デイズ』

6.スパイク・ジョーンズ

『マルコヴィッチの穴』『her/世界でひとつの彼女』などで知られる映画監督スパイク・ジョーンズは友人のマーク・ゴンザレス率いるブラインド・スケートボードのスケート映像作品『ビデオ・デイズ』の撮影を手がけたことで才能を見いだされる。のちにマイク・キャロルらとスケートブランド「ガール」を創設するなど、スケートボードへの情熱は深い。『ビデオ・デイズ』はブラインド・スケートボードの公式YouTubeで視聴可能。www.youtube.com/blindskate

スポーツではなく、共通言語

スケートは引退があるわけではないので、年齢の差をあまり感じずにフラットに付き合える雰囲気がある。共通しているのは板に乗って遊ぶのが好きということぐらいで、お互いが何者であるかはあまり関係ない。僕もプロスケーターの友達が多くいますが、恵まれた家庭の子もいればそうじゃない子もいる。英語と同じように、スケートが好きということが共通言語になって、年齢も育った環境も関係なく仲良くなれる。例えば、僕が野球やサッカーにハマったら、道具を揃えて、同世代のチームに入って、練習場に行って、メンバーと同じユニフォームを着て試合して…となると思うんですけど、スケートってそれがないんですよね。年齢も人種も育った環境も違う人が集まって交流しやすいんです。

ドッグタウンでZ-BOYSが結成されたように、スケーターたちのコミュニティからさまざまなカルチャーが生まれています。NYだったら、『KIDS/キッズ』(7)の舞台にもなったワシントンスクエアパークが有名になりましたが、今はイーストヴィレッジにあるトンプキンススクエアパークがたまり場になっています。実はここ、街の再開発によってアスファルトを人工芝で覆う計画が持ち上がったんですが、若いスケーターたちが中心になって抗議して、行政に直談判。無事、スケート場が保存されることになったというドラマのような話もありました。

7.『KIDS/キッズ』

NYのストリートキッズの生態をドキュメンタリータッチで描いた青春映画。主演のフィック・パトリックはスケートボードを通して監督のラリー・クラークと知り合ったという。プロスケートボーダーのハロルド・ハンターも出演。

僕はスケートに出合ったとき、映像を見て具体的にライディングを学ぶというよりも雰囲気にまず夢中になったんです。当時、自分の周りにあるものとは全然違ったから。今はスケートボードもオリンピック競技になったのでスポーツと思われている人も多いと思いますが、当時はスポーツなのかもよくわからなかった。だってユニフォームもないし、何を着てもよかった。その自由な感じが魅力

的だったんです。“スケボーファッション”と聞いてなんとなく“ダボダボのTシャツとパンツを身に着けて、ヒップホップを好んで聴く人”と想像するかもしれませんが、ひとくくりにできない。細身のパンツをはいてロックを聴く人もいるし、ラスタカラーのTシャツを着たレゲエ好きの人もいます。それこそ、僕がジャズの素晴らしさに気づくのもスケートがきっかけでした。トーマス・キャンベルが作った『A Love Supreme』(8)という短編のスケートビデオがあるんですが、それはジャズの名盤と引っかけて、スケーターたちをモノクロで映し出している作品で、ジャズってこんなにかっこいいんだって感動したんです。

8.『A Love Supreme』

シュプリームが制作したスケート映像作品。ポップなナンバーにトリックを重視したスケートビデオが主流だったのに対し、ほぼ全編スロー再生動画をメインにジャズ(ジョン・コルトレーンが演奏)が流れる作品として話題に。

僕、長年やっているラジオ番組でいろんな音楽をかけるんですが、そのマインドはスケートから学んだと思っています。「こういうファッションを着てる人はこういう音楽を聴かないといけない」という堅苦しさがない。散歩をするときに自分の一番好きな音楽を聴いて歩くのが気持ちいいように、何を聴いてもいい。そういう自由を愛するムードがあるから、スケートボードから多くのカルチャーが生まれてきたんだと思います。

Interview & Text:Mariko Uramoto Edit:Mariko Kimbara