田中杏子×藤原ヒロシ対談「原宿カルチャーの“あの頃”と“未来”の話」

2016年3月26日(土)、27日(日)にラフォーレミュージアム原宿にて開催された「HARAJUKU SUMMIT 越境するファッション」。ファッションだけでなく、ビューティ、デザイン、アート、メディアなど、各分野のクリエイターが参加し、ジャンルを越えたクロスオーバーなトークが繰り広げられた。27日(日)には音楽プロデューサーの藤原ヒロシと小誌編集長の田中杏子が登場。「原宿から世界へ、ファッションが伝える事」をテーマに、原宿の歴史を踏まえて、世界から注目される原宿カルチャー、これからのファッションについて語った。

二人の出会いは原宿カルチャー最盛期

田中杏子(以下A)「『原宿から世界へ、ファッションで伝えること』というトークテーマですが。まず最初に、私たちの出会いの話から始めましょうか」 藤原ヒロシ(以下H)「杏子ちゃんが『VOGUE NIPPON(現:VOGUE JAPAN)』にいた頃ですよね」 A「私はその前からヒロシ君のことは知っていて、プロデュースしたCD聴いていたから、完全に音楽業界の人だと思っていたんですよ」 H「杏子ちゃんはVOGUEの前はスタイリストでしたよね。ミラノにも住んでいたけど、いつ日本に帰ってきたんですか?」 A「91年でした。私は原宿カルチャー(※1)をあまり知らないんですよ」 H「ちょうど原宿カルチャーが盛り上がっていた頃ですね」 A「そうなんですね。ヒロシ君は音楽のプロデュースをしながら、ストリートブランド・GOODENOUGHを立ち上げたり」 H「まあ、お手伝いですね」 A「でも社長もやってませんでした?」 H「80年代後半から90年代前半までは。それ以降は、ブランドの運営ではなく、フラグメントデザイン(デザインユニット)として他のブランドと一緒にできることをやろうと」 A「バッグブランド・HEAD PORTERは?」 H「しばらくプロデュースしてますね」 A「ヒロシ君の出身は三重県なんですよね。原宿はもう長いんですか?」 H「ずっと住んでいたわけではないけど、いつも原宿にいました。当時、セントラルアパートというのがラフォーレの反対側(現:東急プラザ表参道原宿)にありまして、ブティック・MILKやクリエイターの事務所があったので、そこで遊んでいましたね」 A「UNDERCOVERのデザイナー、ジョニオ君(高橋盾)とかA BATHING APE®のNIGO®君と一緒に?」 H「出会う前からですね」 A「その頃から原宿に拠点を置いていたんですか?」 H「原宿の街が一番面白かったんです」 A「今は外国の方に原宿カルチャーが人気ですが、その頃もすでにそうだったんですか?」 H「いや、そもそも街に外国人自体が少なかったんですよ」 A「91年にイタリアから帰国したとき、原宿が変わったなっていう印象があったんですよ。街が元気というか」 ※1 裏原宿ブームと呼ばれるクリエイティブセンスの高い人々が発信するファッションやカルチャー

“青文字系”VS“赤文字系”の構図

H「91年はそうやって原宿が元気になってきた頃ですよね」

A「竹の子族はもっと前でした?」

H「82年ぐらいです」

A「その頃も原宿にいたんですか?」

H「いました。竹の子族(※2)でもロックンローラー(※2)でもなかったけど。海外から友達が来ると、原宿のホコ天(歩行者天国)を案内したり」

A「今回、テーマが原宿から世界へということなんですけど、その頃のファッションは“渋谷系と原宿系”または“赤文字系と青文字系”に分かれてましたよね」

H「分かれているというより、むしろ敵対していて面白かったですよ。それぞれ全く違うファッションでした」

A「男性に受けるギャル系か、女の人が好むモード系か。その頃ヒロシ君は、音楽をやりながらカルチャーを発信しつつ…」

H「DJをやりながら海外にもよく行ったりしていたので、そこで情報を吸収しつついろんな人と仲良くなって、海外のものを日本に持ってきたり。今ならネットですぐわかるから、必要ないかもしれないけど」

A「タレントのYOUとテレビ番組もやってましたよね」

H「そういえばYOUはデビュー前、竹の子族でした」

A「そうなんだ! 今度、本人に聞いてみます(笑)。80年代90年代は原宿もイケイケだったんですね」

H「80年代は原宿もバブルでした。それが80年代後半にバブルが弾けて、原宿の街も人がまばらになった。裏原には、プロペラとか古着屋さんはいくつかあったけど、テナントもガラガラ。その頃の家賃は安かったので、若い子が何かやろうと思えばできたんですよ。だからUNDERCOVERもA BATHING APE®も最初は家賃が十何万円とか。それで、みんな手作り感覚でやっていた感じはありますね」

A「ぶっちゃけ今は?」

H「今はその10倍はするでしょうね」

A「もう原宿は、若い子が何か始める場所ではないんでしょうか」

H「時代っていうのはありますからね」

A「街には人が溢れているけど、発信しようという意気込みは少なくなっているのかな。原宿といえばユースカルチャーが生まれる場所というイメージがありますけど、今は大人が拠点を置いてる街なんでしょうか」

H「青文字系やASOBISYSTEM(※3)みたいな子もいますけどね」

A「昔は雑誌『FRUiTS』に載るような着飾った子たちがたくさんいて、独自のストリートカルチャーがあったじゃないですか。ASOBISYSTEMのような子たちもいるけど、今もそういうムーブメントがあるんでしょうか」

※2 80年代前半に、毎週日曜に開催されていた原宿の歩行者天国に集まって踊っていた若者グループ。「ブティック竹の子」で購入した衣装や、チームごとの原色の衣装が特徴。80年代後半にはリーゼントに革ジャンの「ロックンローラー」も勢力を拡大した。

※3 ASOBISYSTEM…きゃりーぱみゅぱみゅ、三戸なつめなどが所属する芸能・モデル事務所、インベントプロデュース、メディア運営会社。

アウトローからエコ&オーガニックへ

H「少し原宿から話が離れますけど、一昨日まで香港にいまして。香港のアートスクールの授業だったんですけど、生徒の中でブランドを持っている子がそれについてプレゼンしてくれたんです。2人いたんですが、2人とも自然や動物がテーマでちょっと驚きました。僕らが若い頃は、イギリスのパンクやアメリカのヒップホップなど、欧米のカルチャーだったり、日本より先を走っている文化があって、僕らはそれを追いかけていることが楽しかった。杏子ちゃんだって、ミラノには日本にないものがあるから、そこに行って得ようとしたわけですよね」

A「当時は、憧れる対象がありましたからね」

H「今は全てが飽和状態でそういうものがないんですよね。何かがブームになっても、一瞬でマジョリティになって消費されてしまう。自分たちだけのブランドやムーブメントというのは、もうあり得ない」

A「それで自然に目が向いたんでしょうか」

H「エコやオーガニックがブームだから、若い子たちもそれに憧れているのかもしれないけど、自分たちの時代とは違うんだなと実感しました」

A「彼らは何歳くらいですか?」

H「22歳くらいでしたね」

A「日本人は?」

H「一人もいませんでした」

A「でも、今の時代は国籍も関係ないのかも」

H「その点は日本が一番遅れていると思います。僕が18歳くらいのときは、20年後はみんな当たり前に英語を使っているんだろうなと思っていました。今は中国も香港も英語を話しているのに、日本はそうならなかった。その点はガラパゴス化しています。それがいいふうに当たるかもしれないけど」

A「一方では、両親のどちらが外国籍の子も増えましたよね。20代の子たちはどんどん国際化している。海外を知らないと取り残される感じはします。また、日本の作ってきたサブカルチャーや、文化的なものを支持している外国人も増えました。国籍を超えたミックス感覚でいうと、ヒロシ君は先駆けなんじゃない? ファッション業界ど真ん中の人じゃないのに、海外のコレクションに行くと最前列にヒロシ君がいるんですよ。なんで?と聞くと『呼ばれて』とか『音楽を担当して』とか。しかも、日本人席じゃないところに。海外のデザイナーが来日するとよく呼ばれてますよね」

H「若い頃に仲良くなった友達が、偉くなったということが多いんですけどね」

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で描かれた2015年

A「この前もパリコレクションで会って一緒にご飯を食べましたけど、その後はどこか行きました?」

H「NYと香港に行ってから、日本に戻ってきました。NYではNIKEのイノベーションサミットという大きな発表会があったので。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場する自動で靴紐が締まるスニーカーが発表されたんですよ。映画見たことあります?」

A「ありますよ」

H「劇中で履いているスニーカーがNIKEなんですけど、自動でキュッと靴紐が締まるんですよ。ちょうど去年が劇中で描かれる“フューチャー”の年で、それまでに実現できないか挑戦していたんですが、それがついに完成したんです」

A「画期的ですね」

H「必要な機能かわらかないですけどね。でも、デロリアンは過去にも未来にも行けないままだし、スケートボードも浮いていないし、NIKEだけが現実化できたんです。そいうことを真面目に研究してるのがいいかなと。それからブラジルオリンピックの制服の発表をしたりとか」

A「NIKEのそのイベントに、ヒロシ君はどんなふうに参加していたんですか?」

H「新しいスニーカー『NIKE AIR MAX LD ZERO H』をお披露目したんです」

A「ヒロシ君がディレクションしたザ・パーキング銀座も行列ができていましたね。ところで『音楽とファッションの関係』というのも今回のトークテーマにあるんだけど」

H「その前に、80年代の原宿が海外の人にも人気だったという話ですが、実は原宿から何かが生まれたり、僕らが何かを作りだしたわけじゃないんですよ。もとは海外にあるものを、日本人が持ち帰ってツイストしたんです」

A「編集したり、ひとひねり加えるということですね」

H「例えば、Levi’s®のファーストモデルにしても、当時アメリカ人は自分たちがどんなにいいものを作ったか、その価値を自覚していなかった。日本人の古着屋さんやマニアックな人たちがタダ同然で買ってきて、希少性やデザインの良さに価値を見出したんですね。スニーカーにしてもそうですけど、原宿のファッションはその流れ。海外のものをコピーしたりデフォルメしたり、ツイストしてより魅力的なものに仕上げていく。日本人は得意ですよね。それが80年代90年代のブームを作ったんです」

A「日本人は新しい価値を生み出すのが上手ですが、その性質は我々の財産ですよね。ところで、最近何かに価値を見出していますか? 価値を見出す点で言えば、ヒロシ君はすっごいアートコレクターですよね。ヒロシ君が所有していたことで値段が上がることもあるくらい。レコードもそうですが」

H「今、レコードの値段は上がってるんですか?」

A「昔、日本人がLP盤をロンドンで買い漁ったので、LP盤の値段が上がったと聞いたことがあります。今でも日本人はたくさんのヴィンテージレコードを持っているそうですが」

H「それは僕らの上の世代です。みんなそうやって価値を見出すことが得意だったんですよね」

60年代のアート界でのブーム「具体」が再熱

A「80年代、90年代の原宿を知っているということは、その時代に日本人が価値を生み出す方法論を知っていたということでしょうか」

H「そうですね。しかし、今はどうなんでしょうか。“クール・ジャパン”“日本発信”と言っているけど、僕は興味がなくて。日本人だからデニムに家紋を貼るとか、そういうのは苦手なんですよ。唯一、きゃりーぱみゅぱみゅやASOBISYSTEMなどの原宿カルチャーを海外に出すのは面白いと思うんですけどね」

A「海外や自国の文化を飲み込んで消化してツイストさせないと意味がないってことですよね」

H「そうですね、ひねらないと」

A「それが難しいんですけど」

H「でも、それは日本人の得意分野ですよ。僕らは色んないいものを見ているし」

A「そう、日本人はいいものを見ていることを自覚したほうがいいですよね。ところでヒロシ君は、最近どんないいものを見ているんですか? 海外に行くと絶対に行く場所、見るものはありますか? 例えば何かのエキシビションとか」

H「香港では少し時間があったので、開催中のアートバーゼルに行ったんですが、60年代の日本人アーティストが面白かった。60年代の日本で『具体』(※4)というアートムーブメントがあったんですが、それが現在、海外で話題になっていて『具体』の作品が高騰しています。田中敦子さんは有名ですが、僕も知らない日本人アーティストが出品されていました」

A「でも『具体』の作品が出ていても、その文脈を知らないと、それが『具体』だとわかりませんよね」

H「見て面白いと感じたら、そこから文脈につながるように調べればいいんです。僕はそれが好きなんですよ。今だったらウィキペディアで調べてもいいと思うし」

A「今でも海外のデザイナーから、日本の情報について質問されますか?」

H「僕は聞かれても『知らない』と答えますね。『知りたいなら来れば?』って」

A「百聞は一見にしかずですからね」

H「僕らが『最近、東京がつまらない』と思っても、海外の人は『それでも他の街より面白い』と言うので、東京にはいい意味でもインディペンデント感が残っているのかもしれません」

A「私たちは東京を知りすぎているので、まだ誰にも触れられてない場所を見つけたいですね。先日、大阪に行ったんですけど、大阪は面白い場所が残っています。70年代に遊んでいた大人が集った場所がそのまま残されていて、形を変えてバーになっていたり。東京にも、もっとそういう場所があったらいいのに。ホテルオークラもそうですが、古いものは壊されちゃいますから」

※4 画家・吉原治良を中心に1954年に結成された前衛美術集団「具体美術協会」のアート活動のこと

新しい音楽が生まれにくい時代

A「ところで、現在の『音楽とファッションの関係』はどうなんでしょうか」

H「音楽とファッションの関係は無くなってしまったと僕は思っています。」

A「なぜ?」

H「例えば、パンクを聴きに行くなら、パンクファッションじゃないとライブ会場に行けないとか、この音楽を聴きに行くならこのファッション、というのがなくなりました。50年代のロカビリーや、ヒップホップもそうでしたが、90年代以降はそれがなくなりましたね」

A「では、音楽発信でファッションになりうるものは?」

H「音楽発信がそもそもないんですよ。新しい音楽というのは、本当の意味でなかなか生まれにくい状況で。生まれていないと言ってもいい。例えば70年代に、20年前にお父さんが好きだった懐メロを聴くと、明らかに古いと感じたでしょ? でも2016年に90年代後半の曲を聴いても古さを感じない。ニルヴァーナ、レニー・クラヴィッツの20年前の曲を、若い友達が『新譜なんですか?』って聞いてくることもある。90年代の曲が今も新譜として通用するんですね。だから『新しい音楽』は、90年代で終了したと思っています」

A「でも、音楽とファッションには、何か関係性があってほしいと思っている人が、いっぱいいるんですよ。私もよく聞かれるんですが、今はその関係性はないということなんですか?」

H「コアになるものはありませんね。フェスのファッションとか、そういう意味ではあるかもしれないけど。僕もたまにフジロックに行くんですが、パンクを聴いている人もThe North Faceを着てるんですね。それは70年代なら許されない。それを見ると、和気あいあいとしていい時代ではあるなと思います」

A「私自身、音楽から生まれたファッションに染まったことはないんです。ちょっと齧ったくらいならありますけど、それでも、パンクの人とライブに行くなら、サーファーファッションでは失礼だよねとは思っていました。一方で、ポップミュージックは、どういう位置付けなんですか。マドンナの80sのファッションは今でも影響力がありますよね」

H「マドンナのファッションが音楽とリンクしていたかというと、そうでもないかな。マドンナとかはオシャレなアイドルですよね」

A「マイケル・ジャクソンは?」

H「マイケルの服のダサさって、ないですからね(笑)」

A「それがファッション的には美味しかったりしますけどね」

H「マドンナはオシャレですけど、マイケルの私服を真似したくはないですよ」

ポップカルチャーが人を惹きつける毒

A「そういえば、ヒロシ君は今、京都の大学でポップカルチャーを教えているんですよね」

H「京都精華大学ポピュラーカルチャー学部で講師をしています。ポップカルチャーも過去のものをスライドで教えたりしますけど、それだけでは面白くないですね。生徒と擬似的な会社を作ってテーマを決めて展覧会をしたり、そこでTシャツも作って売ったり」

A「その学部はどうやって生まれたんですか?」

H「京都精華大学は、クリエイター志望の人向けの大学なんですけど、マンガ学部とか面白い学部があるんですよ。でもクリエイターって、必ずしも大学に行く必要はなくて、ミュージシャンの近田(春夫)さん、スチャダラパーのBOSE君とかBOSE君の弟(光嶋崇)などの講師陣で、『僕ら誰も大学を出てないけど、説得力があるのかな』ってよく話してます」

A「そこにもパラドックスが。学生さんは全員クリエイター志望なんですか?」

H「企業で企画をやりたい子もいれば、様々ですよ」

A「その中で光ってる人は?」

H「います。普段ふわふわしてるのに、仕事を与えたらすごくしっかりするんだなっていう子はいますね」

A「それにしても、ポピュラーカルチャー学部ってすごいですね。日本の生んできたものを継承していきたいという精神があるのかな」

H「日本のカルチャーだけじゃないんですよ。アンディ・ウォーホルとクリスチャン・ラッセンの違いをみんなで考えたり」

A「それは面白いテーマですけど、どうやって教えてるんですか? 興味がある!」

H「ウォーホルもラッセンもカレンダーアートではあるのに、なぜそんなに差があるのか。ウォーホルは100億円にもなるペインティングがあるのに、ラッセンは高くても100万円台。ウォーホルの絵がある部屋はカッコよく見える、ラッセンだとカッコよくない」

A「その理由、めっちゃ知りたいです」

H「僕が完全に違うと思ったのは、ラッセンには毒がない。ポップカルチャーには人を惹きつける毒というか、ネガティブな要素があるべきなんですね」

A「私は毒、好きですよ」

H「ファッション好きは、毒が好きですよね」

A「私はその人のバックグラウンドとか、そこが違うのかなと思ったんですけど。ラッセンって大きな邸宅で優雅に絵を描いていそうじゃないですか」

H「ラッセンがイルカの死骸を描いたら、面白いかもしれません。ウォーホルの作品には自殺をテーマにした作品があったり、毒と影がありますよね。ファッションでも、コムデギャルソンは影だらけ。そういうことが必要だと」

A「健康的なイメージでは、カルチャーはある意味面白くないと」

H「健康的でも、何かのひねりがあればいいと思いますけどね」

時代を知ることができる親へのインタビュー

––今、二人が追いかけているものはありますでしょうか?

H「現時点では、特にないんですけど、香港のアートバーゼルで日本人のいい作品を見たので、60年代の日本のアートや『具体』をもうちょっと調べたいなと思っています。今日もこの後、本を買いに行こうと思っているところです。杏子ちゃんは?」

A「雑誌を作っているので、企画やテーマを掘り下げる作業はよくしていますけど。個人的には、昨日SEKAI NO OWARIのコンサートに行って」

H「闇はありました?」

A「闇だらけでした。彼らを追いかけるというか、なぜ、Fukase君の詞はこんなに心を打つのかは知りたいですね」

H「ちょっと話が逸れますが、皆さん、親の取材を一度やってみるといいですよ。何年か前に、自分の親を取材してみたんです。親は戦後から生きているから、当時どんな様子だったのか聞こうと思って。レコーダーをまわすと、普段の親子の会話じゃなくて、不思議と取材になるんですよ。若い頃の話とか、父親が昔、仕立屋をしていたとか、これまで知らなかったことを話してくれました。それが最近、面白かったことですね」

A「ヒロシ君は、仕事でインタビューすることあるでしょう?」

H「そうですね。対談しても結局、聞く側にまわるので取材になっちゃうんですよね。でも、親取材は面白いですよ。簡単にできますし、みなさんにオススメです」

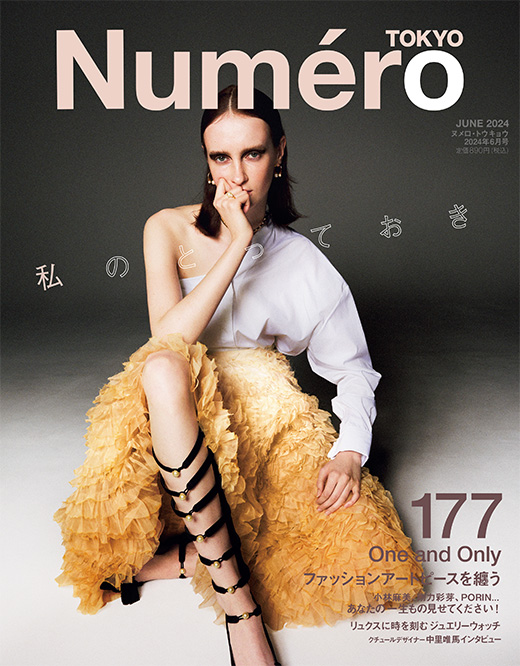

A「それは私もやってみようかな。ちなみに、インタビューでいえば、Numéroフランス版のフィリップ・ウッツは、インタビューがすごく上手いんです。ズバズバ聞いちゃって意外な答えを引き出して。今号はBALENCIAGAのアーティスティックディレクターに就任した(VETEMENTSの)デムナ・ヴァザリアを取材しているんですけど、いろいろ激白させていて、敏腕インタビュアーですよ」

H「読んでみます。僕も聞き出せる方ですよ」

A「ぜひ、インタビュアーとして『Numéro TOKYO』に参加してください。では今回は、このあたりで。また原宿カルチャーの話しを聞かせてください」

H「今も原宿に事務所があるし、毎日いるので何か面白いことが起こればいいなと思います」

Photos:Wataru Fukaya Text:Miho Matsuda Edit: Kefa Cheong